口臭(口腔内悪臭、ハリトーシス)は多くの人が経験する一般的な問題ですが、そのメカニズムは複雑で多岐にわたります。本記事では口臭の生理学的メカニズム、主な原因、そして科学的根拠に基づく予防法について詳しく解説します。

口臭のメカニズム:生化学的視点

口臭は主に揮発性硫黄化合物(Volatile Sulfur Compounds: VSCs)の産生によって引き起こされます。これらの化合物には硫化水素(H₂S)、メチルメルカプタン(CH₃SH)、ジメチルサルファイド((CH₃)₂S)などが含まれます。

微生物による分解過程

口腔内には700種以上の細菌が存在し、その多くは舌背後部、歯間部、歯周ポケットなどの嫌気的環境で繁殖します。これらの嫌気性細菌は主にタンパク質を代謝する過程で、アミノ酸(特にシステイン、メチオニン、システインなどの含硫アミノ酸)を分解し、VSCsを産生します。

特に以下の細菌種が口臭の主要な原因となります:

- Porphyromonas gingivalis

- Treponema denticola

- Tannerella forsythia

- Fusobacterium nucleatum

- Prevotella intermedia

これらの細菌は歯周病菌としても知られており、口臭と歯周疾患の関連性を示しています。

生理的口臭メカニズム

口臭は必ずしも病的状態を示すわけではなく、以下の生理的メカニズムによっても生じます

- 朝の口臭(モーニングブレス): 睡眠中は唾液分泌量が減少し、自浄作用が低下するため細菌が増殖しやすくなります。

- 空腹時口臭: 絶食状態ではケトン体が増加し、特徴的な臭気(アセトン臭)を発生させることがあります。

- ストレス関連口臭: 交感神経優位になると唾液分泌が減少し、口腔内の自浄作用が低下します。

優雅に老化するとはどういうことでしょうか。優雅に老化することは、20代のように見せようとすることではありません。それは、最高の人生を送り、それを楽しむために心身の健康を保つことです。ワインのボトルのように、あなたは適切な注意を払うことで年[…]

口臭の主要原因

口腔内要因(80-90%)

口臭の大部分は口腔内に起因しており、主に以下の要素が関与します。

舌苔(舌コーティング)

舌背部、特に後方部分に形成される白色または黄色の付着物(バイオフィルム)です。このバイオフィルムは死滅した上皮細胞、食物残渣、細菌で構成され、VSCsの主要な発生源となります。研究によれば、舌苔を除去することで口臭の約60%が改善するとされています。

歯周疾患

歯肉炎や歯周炎は歯周ポケット内に嫌気性細菌の増殖環境を提供し、持続的な口臭の原因となります。特に歯周ポケットが4mm以上になると口臭リスクが顕著に上昇します。

不十分な口腔衛生

不適切なブラッシングや歯間清掃の不足により、歯垢(プラーク)や食物残渣が停滞し、細菌の増殖を促進します。

唾液分泌減少(口腔乾燥症)

唾液には抗菌作用、緩衝作用、洗浄作用があり、その減少は口臭リスクを高めます。加齢、薬剤(抗うつ薬、抗ヒスタミン薬、降圧薬など)、シェーグレン症候群などが原因となります。

齲蝕(虫歯)と不適合修復物

齲蝕や不適合な修復物(クラウン、ブリッジなど)は食物残渣の停滞を招き、細菌増殖の温床となります。

全身的要因(5-10%)

上気道感染症

副鼻腔炎、咽頭炎、扁桃炎などにより、後鼻漏(Post-nasal drip)が生じると口臭の原因となります。

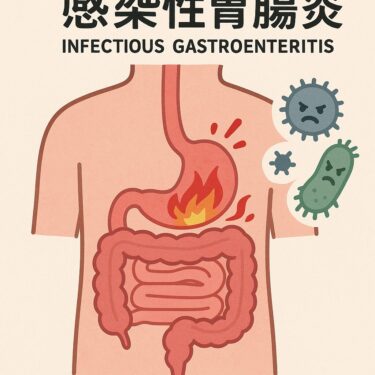

消化器系疾患

胃食道逆流症(GERD)、ヘリコバクター・ピロリ感染症、肝硬変などが口臭と関連します。ただし、一般に信じられているほど胃の問題が口臭に直接影響することは少ないとされています。

代謝性疾患

糖尿病患者ではケトアシドーシスによる特徴的なアセトン臭が発生することがあります。また、腎不全では尿素が分解されアンモニア臭が生じる場合があります。

薬剤性

特定の薬剤(ジスルフィラム、メトロニダゾール、硝酸塩など)は代謝過程で揮発性化合物を生成し、呼気に影響を与えることがあります。

生活習慣要因

食事関連

ニンニク、玉ねぎなどに含まれる揮発性化合物は消化・吸収後、血流を経て肺から排出されるため、摂取後数時間にわたり口臭の原因となります。

喫煙

タバコに含まれる化学物質は特徴的な臭気を発生させるだけでなく、口腔乾燥や歯周疾患のリスクも高めます。

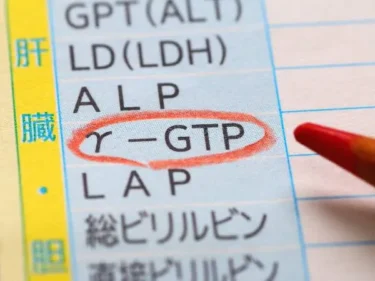

アルコール摂取

アルコールは口腔乾燥を引き起こし、また代謝過程でアセトアルデヒドなどの揮発性物質を産生します。

老化は避けられませんが、それは素晴らしいことでもあります。あなたは仕事をし、人生の多くの教訓を学びました。今では、若かりし頃の不安を感じることなく、座って人生を楽しむことができます。 私たちは皆、いつまでも美しくありたいと思っていま[…]

口臭の客観的評価法

口臭の診断には以下の手法が用いられます。

官能的検査法(オルガノレプティック評価)

訓練された検査者が口臭を直接嗅ぎ、0-5段階で評価する方法。ゴールドスタンダードとされますが、検査者の主観に左右される点が課題です。

機器分析法

- ガスクロマトグラフィー: VSCsを高精度で定量できる最も信頼性の高い方法ですが、装置が高価で操作が複雑です。

- ポータブル硫化物モニター(ハリメーター): 硫化水素を中心としたVSCsを測定する比較的簡便な装置です。

- 口臭測定器(ブレストロン): 半導体センサーを用いて揮発性物質を検出します。

生化学的検査

- 唾液中の酵素活性測定: β-ガラクトシダーゼなどの活性測定により口臭リスクを評価します。

- 舌苔の細菌叢解析: 16S rRNAシーケンシングなどを用いた分子生物学的分析手法も研究されています。

歯磨き粉は、すべての人の利用する最も基本的なパーソナルケアの1つです。毎日、人々は歯磨き粉を使って歯を磨きます。しかし、歯磨き粉やその他のパーソナルケア製品に含まれる化学物質について考えている人は多くありません。 ほとんどの人は、製[…]

科学的根拠に基づく予防法と対策

口腔衛生管理

舌清掃

舌ブラシや舌スクレーパーを用いた舌背部の清掃は、口臭改善において最も効果的な方法の一つです。後方から前方へ優しく清掃することで舌苔を効率的に除去できます。

適切な歯ブラシ法

バス法やスクラビング法などの適切なブラッシング技術を用い、最低1日2回、各回2分以上のブラッシングが推奨されます。電動歯ブラシは手動歯ブラシと比較して約11%多くのプラーク除去効果があるとのメタ分析結果があります。

歯間清掃

フロスや歯間ブラシを用いた歯間部の清掃は、歯ブラシでは到達できない約40%の歯面を清掃するために不可欠です。

唾液分泌促進

十分な水分摂取

1日あたり2リットル程度の水分摂取は口腔内の自浄作用を促進します。

咀嚼刺激

シュガーレスガムの咀嚼は唾液分泌を促進し、口臭を一時的に低減させることが臨床試験で示されています。

唾液腺マッサージ

耳下腺、顎下腺、舌下腺の周囲を優しくマッサージすることで唾液分泌を促進できます。

抗菌アプローチ

クロルヘキシジン洗口液

0.12-0.2%クロルヘキシジン含有洗口液は広域抗菌作用を持ち、短期的な口臭管理に効果的ですが、長期使用では歯の着色や味覚障害のリスクがあります。

精油配合洗口液

チモール、ユーカリプトール、メントールなどの精油成分は抗菌作用を持ち、口臭を緩和します。

亜鉛含有製品

亜鉛イオンはVSCsと結合して不揮発性化合物を形成するため、亜鉛含有歯磨剤や洗口液は口臭抑制に有効です。

食事・生活習慣の改善

バランスの取れた食事

繊維質の野菜や果物の摂取は唾液分泌を促進し、天然の歯の清掃作用があります。

プロバイオティクス

Streptococcus salivarius K12やLactobacillus salivarius WB21などの特定の菌株は口腔内の有害菌に拮抗し、口臭を抑制する効果が研究で示されています。

禁煙

禁煙により口臭の改善だけでなく、歯周疾患リスクの低減も期待できます。

定期的な歯科検診

6ヶ月ごとの定期検診とプロフェッショナルクリーニング(PMTC)は口腔疾患の早期発見と予防に不可欠です。歯石除去や歯周ポケット内の細菌バイオフィルム破壊により、口臭の原因を根本から除去できます。

歯周炎(歯周病)の概要 歯周炎は一般的ですが、大部分は予防可能です。これは通常、口腔衛生状態が悪いことが原因です。少なくとも1日2回のブラッシング、毎日のデンタルフロス、定期的な歯科検診は、歯周炎の治療が成功する可能性を大幅[…]

結論

口臭は単なる社会的問題ではなく、口腔内および全身の健康状態を反映する重要なサインです。その発生メカニズムを理解し、適切な予防法を実践することで、多くの場合効果的に管理することが可能です。持続的な口臭に悩まされる場合は、自己判断による対症療法に頼るのではなく、歯科医師や医師による専門的な評価と治療を受けることが推奨されます。

口腔衛生習慣の改善、唾液分泌の促進、適切な抗菌アプローチ、そして健康的な生活習慣の維持が、口臭予防の基本となります。これらの総合的アプローチにより、自信を持って社会的交流を楽しむことができるでしょう。

歯の健康を維持するためには、以下のポイントに気を付けることが重要です。 正しいブラッシング 歯の正しいブラッシング方法を以下に説明します: 正しい角度でブラッシングする歯ブラシを45度の角度で歯と歯茎[…]