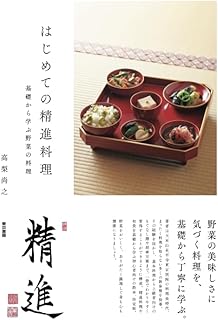

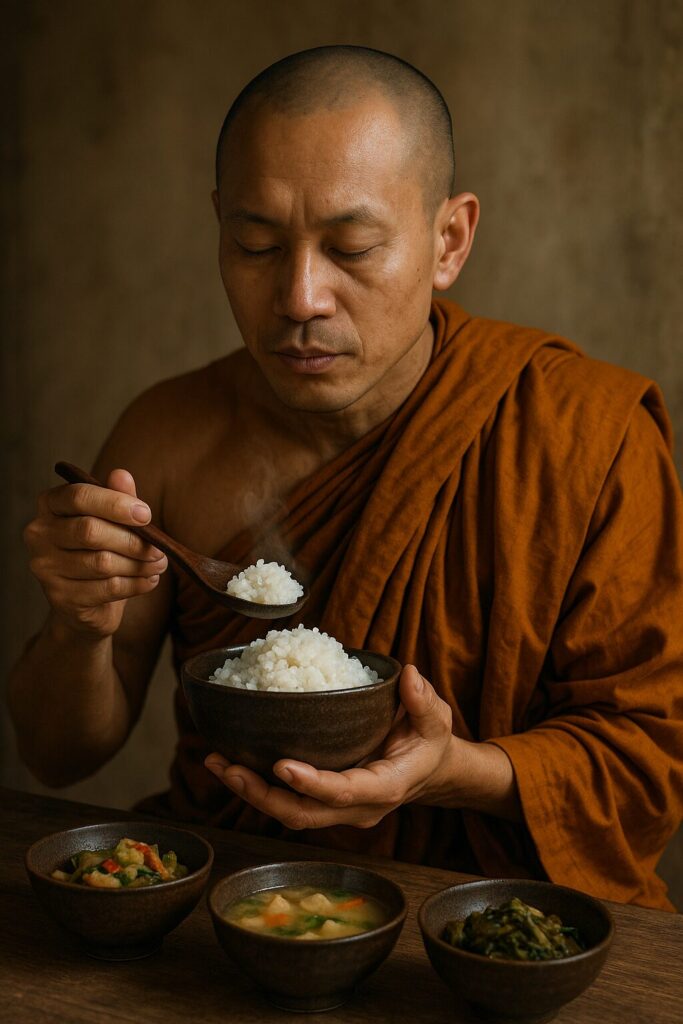

精進料理は、日本の伝統的な食文化の一つであり、仏教の教えに基づいた植物性食品のみを使用する料理です。肉や魚などの動物性食品を使わず、季節の野菜や豆類、海藻、穀物などを中心とした、心と体に優しい食事法として古くから親しまれてきました。現代では、健康志向やサステナビリティへの関心の高まりから、精進料理が再び注目されています。この記事では、精進料理の魅力と取り入れ方についてご紹介します。

精進料理の歴史

精進料理は6世紀に仏教が日本に伝来したことに始まります。「不殺生」の教えから、動物を殺して食べることを避ける食事として僧侶たちの間で広まりました。平安時代には寺院を中心に発展し、鎌倉時代に入ると禅宗の広がりとともに「精進」の概念がより重視されるようになりました。

「精進」とは本来、仏道修行に励むことを意味し、食事もまた修行の一環として捉えられました。室町時代には精進料理の技法が洗練され、江戸時代には庶民にも広がりを見せます。当時は宗教的な理由だけでなく、肉食禁止令なども影響し、植物性食品を工夫して調理する文化が発達しました。

現代の精進料理には、主に以下の特徴があります:

- 五葷(ごくん)と呼ばれる五種類の刺激物(にんにく、にら、らっきょう、玉ねぎ、あさつき)を使用しない

- 季節の食材を大切にする

- 「一物全体」(食材を無駄なく使い切る)の精神

「一物全体(いちぶつぜんたい)」とは、食材を丸ごと無駄なく食べること、またはその考え方を指す言葉です。特に食養生やマクロビオティックの分野で用いられ、生命あるものは全体で一つのバランスが取れているため、部分的に取り除くのではなく、丸ごと食べることでその生命力を最大限に活かすという思想を表します。

具体的には、以下のような例が挙げられます。

- 野菜:皮や根、葉も無駄にせず、丸ごと食べる。

- 穀物:精白していない玄米や全粒粉を食べる。

- 魚:小さな魚は頭から尾まで骨ごと食べる。

- 果物:皮ごと食べる。

「一物全体」の考え方は、食材の持つ栄養を余すところなく摂取できるだけでなく、食品ロスを減らすことにもつながります。また、食材を丸ごと味わうことで、より自然な形で生命力を感じられるという考え方もあります。

この考え方は、仏教用語としても使われ、生き物全体がバランスを保っているように、食べ物も丸ごと食べることで、体全体のバランスを整えることができるという意味合いも含まれています。

「一物全体」と対照的な考え方として、「部分食」があります。これは、特定の栄養素を多く含む部分だけを食べることを指し、例えば、白米だけを食べたり、野菜の皮をむいて食べたりすることが挙げられます。

「一物全体」と「部分食」どちらが良いかは、個人の価値観や食生活によって異なりますが、「一物全体」の考え方は、より自然な形で生命力を取り込み、健康的な食生活を送るためのヒントとなるでしょう。

- 「五観の偈」という感謝の言葉とともに食べる習慣

五観の偈(ごかんのげ)とは、主に禅宗で食事の前に唱えられる五つの短い偈文(短い仏教の詩)のことです。食事をいただく際に、その意味を深く理解し、感謝の念を込めて食べるための心構えを示しています。

五観の偈は、以下の五つの観点から構成されています。

- 1. 功の多少を計り、彼の来処を量る (こうのたしょうをはかり、かのらいしょをはかる)

食材がどのようにして私たちの手元に届いたのか、その過程にどれほどの労力や恵みが費やされたのかを考える。- 己が徳行の全欠を忖って供に応ず (おのがとくぎょうのぜんけつをはかってくにおうず)

自分の行いが、この食事を頂くに値するものであるかどうかを反省し、感謝の気持ちで食事を受け入れる。- 心を防ぎ、過を離るることは、貪等を宗とす (こころをふせぎ、とがをはなつことは、どんとうをむねとす)

貪欲や怒り、迷いなどの煩悩に心を奪われず、清らかな心で食事を頂く。- 正に良薬を事とするは、形枯を療ぜんが為なり (まさにりょうやくをこととするは、ぎょうこをりょうぜんがためなり)

食事は単なる空腹を満たすだけでなく、健康を維持し、心身を養うための良薬であると考える。- 成道の為の故に、今此の食を受く (じょうどうのためのみに、いまこのしょくをうく)

仏道修行を成就するために、この食事を頂く。五観の偈は、食事を単なる栄養摂取の行為としてだけでなく、感謝と反省、そして仏道修行の一環として捉えることを教えてくれます。

高野山常喜院について 高野山常喜院は高野山でも数少ない修行体験できる寺院です。 ご自身の人生を振り返り、ありのままの人生を歩むため、日常の生活を離れ、自分自身に向き合う時間を持ちませんか?高野山は「密教・霊場・修行道場」の場所[…]

精進料理のメリットと効果

健康面でのメリット

栄養バランスの良さ:

精進料理は多種多様な植物性食品を使用するため、自然とバランスの良い栄養摂取ができます。特に食物繊維、ビタミン、ミネラルが豊富です。

低カロリー・低脂肪:

動物性脂肪が少なく、カロリーコントロールがしやすい食事法です。

コレステロール値の改善:

飽和脂肪酸の摂取が少なく、不飽和脂肪酸や食物繊維を多く摂れるため、血中コレステロール値の改善が期待できます。

腸内環境の改善:

食物繊維が豊富なため、腸内細菌のバランスを整え、腸内環境を健全に保ちます。

アレルギーリスクの低減:

乳製品や卵を使用しないため、これらのアレルギーを持つ方にも安心です。

精神面でのメリット

食への感謝の心:

食材の恵みを感じながら、一つ一つの食材に向き合うことで、食への感謝の気持ちが育まれます。

マインドフルネス:

食事の準備から片付けまでを丁寧に行うことで、日常に意識を向ける習慣が身につきます。

季節感の享受:

旬の食材を使うことで、自然のリズムや季節の移り変わりを感じることができます。

環境面でのメリット

環境負荷の軽減:

植物性食品中心の食事は、肉食に比べて環境への負荷が少ないとされています。

食品ロスの削減:

「一物全体」の精神から、食材を無駄なく使い切る工夫が凝らされています。

高野山とは 高野山(こうやさん)は、和歌山県北部、和歌山県伊都郡高野町にある周囲を1,000m級の山々に囲まれた標高約800mの平坦地に位置する。平安時代の弘仁7年(816年)に嵯峨天皇から空海(弘法大師)が下賜され、修禅の道場とし[…]

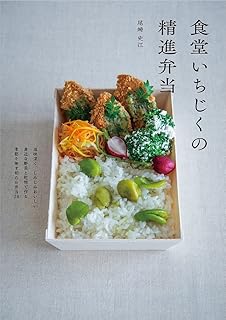

精進料理の基本的な食材と調味料

主な食材

- 豆腐・湯葉・麩:タンパク質源として重要

- 根菜類:ごぼう、人参、大根など

- 山菜・キノコ類:わらび、ぜんまい、しいたけなど

- 海藻類:昆布、わかめ、ひじきなど

- 穀物:玄米、雑穀、そば粉など

- 乾物:高野豆腐、干ししいたけ、切り干し大根など

基本調味料

- だし:昆布、干ししいたけなどからとる植物性だし

- 醤油・味噌:発酵食品として重要

- 塩:自然塩が好まれる

- みりん・酒:風味づけに使用

- ごま・くるみ:風味と栄養価を高める

概要 比叡山延暦寺には、居士林という研修道場があります。団体の研修がメインですが個人も受付しており、個人で参加する場合は企業の団体研修などと一緒になります。2017年4月に2泊3日の修行をしてきました。 比叡山 延暦寺 居士林[…]

精進料理の代表的なレシピ

1. 精進だし

材料:

- 昆布 10cm

- 干ししいたけ 4〜5枚

- 大豆 20g

- 水 1リットル

作り方:

- 昆布は表面を軽く拭き、干ししいたけは軸を取り除きます。

- 大豆はフライパンでキツネ色になるまで乾煎りする。

- 水に昆布と干ししいたけと大豆を入れ、一晩(8時間程度)冷蔵庫で浸けておきます。

- 鍋に移し、弱火で15分ほど温めます(沸騰させないよう注意)。

- 昆布を取り出し、さらに10分ほど煮出します。

- 火を止め、大豆としいたけを取り出し、だしを漉します。

2. 胡麻豆腐

材料:

- 白すりごま 100g

- 葛粉 50g

- 水 400ml

- 塩 小さじ1/2

作り方:

- すりごまをすり鉢でさらにすり、なめらかにします。

- 水を少しずつ加えながらすり、ごま水を作ります。

- ごま水をザルでこして鍋に入れ、葛粉を水大さじ3で溶いたものを加えます。

- 弱火で絶えずかき混ぜながら、とろみがつくまで煮ます。

- 塩で味を調え、型に流し入れて冷やし固めます。

- 食べる際は一口大に切り、わさび醤油などでいただきます。

3. 精進揚げ

材料:

- 蓮根 1節

- 人参 1/2本

- ごぼう 1/2本

- しいたけ 4枚

- 春菊 1束

- てんぷら粉 適量

- 水 適量

- 油 適量

作り方:

- 野菜は食べやすい大きさに切ります。

- てんぷら粉と水を混ぜ、衣を作ります。

- 野菜に衣をつけ、170℃の油でカラッと揚げます。

- 塩または天つゆでいただきます。

4. 精進カレー

材料:

- 玄米 2合

- じゃがいも 2個

- 人参 1本

- 玉ねぎ 1個(精進料理では使わない場合もあります)

- なす 1本

- れんこん 1/2節

- しいたけ 4枚

- 昆布だし 400ml

- カレー粉 大さじ2

- 小麦粉 大さじ2

- 油 大さじ2

- 塩 小さじ1

- しょうゆ 小さじ2

作り方:

- 野菜は全て一口大に切ります。

- 鍋に油を熱し、野菜を炒めます。

- 野菜がしんなりしたら、小麦粉を加えて炒めます。

- カレー粉を加えてさらに炒め、昆布だしを少しずつ加えます。

- 弱火で30分ほど煮込み、塩としょうゆで味を調えます。

- 炊いた玄米と共に盛り付けます。

概要 インドのサールナートは、仏教の四大聖地で釈迦が初めて教えを説いた初転法輪の地とされている。そんな聖地には世界中の国のお寺が集まっていて、日本のお寺もある。今回はその日本寺、日月山法輪寺は修行や宿坊をやっているらしいのでアポなし[…]

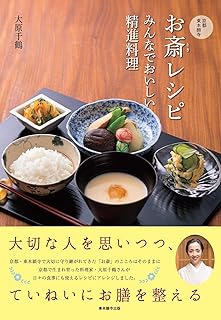

精進料理を日常に取り入れる方法

始めやすいポイント

- 週に1日「精進デー」を設ける:まずは週に1日、精進料理を楽しむ日を作ってみましょう。

- 一汁一菜から始める:精進だしのお味噌汁と季節の野菜の煮物など、シンプルな組み合わせから始めるとハードルが下がります。

- 身近な食材を活用する:特別な食材にこだわらず、スーパーで手に入る野菜や豆腐から始めましょう。

- 調味料を工夫する:昆布と干ししいたけでとるだしは、精進料理の基本です。このだしがあれば、様々な料理に応用できます。

食事の際の心がけ

精進料理の精神を取り入れるには、以下の点を意識するとよいでしょう。

- 食前の感謝:食事の前に、食材や調理してくれた人への感謝の気持ちを持ちます。

- 五観の心:仏教では「五観の偈」という、食事に対する5つの心の持ち方があります。

- この食事がどこから来たのかを考える

- 自分の徳が足りているかを省みる

- 心の過ちを防ぐために食べる

- 良薬として体を養うために食べる

- 修行成就のために食べる

- 丁寧に味わう:一口一口をゆっくりと噛み、食材の味や食感を味わいます。

- 適量を心がける:腹八分目を意識し、食べ過ぎないようにします。

宝泉寺禅センターとは 京都の亀岡にある禅宗のお寺です。宝泉寺禅センターは、座禅を中心にした「禅の生活」体験をとおして、自分を見つめ直し、自己成長をする為の修行の場です。今回は、3泊4日の基本修行に参加してきました。 宝泉寺禅セ[…]

おわりに

精進料理は、単なる食事制限ではなく、食を通じた心の修行でもあります。現代の忙しい生活の中で、全てを完璧に実践することは難しいかもしれませんが、精進料理の「食への感謝」「一物全体」「季節を味わう」といった考え方を取り入れることで、より豊かな食生活が送れるでしょう。

健康面でのメリットだけでなく、環境への配慮や食への意識を高めるきっかけにもなる精進料理。ぜひ、あなたの生活に取り入れてみてはいかがでしょうか。

全昌院は、昭和14年(1939)に、福井県若狭の国から上京した先代により創建されたとっても曹洞宗の新しいお寺です。東京・豊島区の西武池袋線・東長崎駅から徒歩5分の場所にあります。毎月第二木曜日に精進料理教室を開催しています。精進料理を学ぶ[…]