古民家とは何か

古民家とは、おおむね築50年以上が経過した日本の伝統的な木造住宅のことを指します。正確な定義は統一されていませんが、一般的には昭和25年(1950年)以前に建てられた住宅を古民家と呼ぶことが多く、特に昭和初期以前の建物は価値が高いとされています。

これらの建物は、その地域の気候や文化、生活様式に合わせて発展してきた日本独自の建築技術の結晶であり、現代においても多くの人々を魅了し続けています。

古民家の種類

1. 農家型古民家

特徴

- 茅葺き屋根が一般的

- 大きな梁や柱を使用した堅牢な構造

- 土間と居住空間の明確な区分

- 囲炉裏や竈(かまど)を中心とした生活空間

代表的な様式

- 入母屋造り:屋根の形状が複雑で格式高い

- 切妻造り:シンプルな三角屋根

- 寄棟造り:四方に傾斜した屋根

2. 商家型古民家

特徴

- 街道沿いに建てられた細長い構造

- 店舗部分と住居部分の併用

- 格子戸や暖簾などの装飾的要素

- 2階建てが多く、1階が店舗、2階が住居

3. 武家屋敷型古民家

特徴

- 格式を重んじた建築様式

- 座敷や書院造りの部屋

- 庭園との調和を重視

- 玄関や式台などの格式ある空間

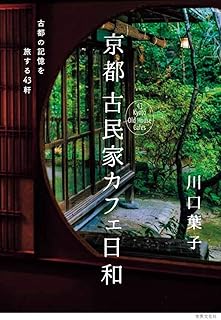

4. 町家型古民家

特徴

- 都市部の狭小地に建てられた縦長の構造

- 中庭(坪庭)を設けた採光・通風の工夫

- 1階が店舗、2階以上が住居の複合用途

- 京都の町家が代表例

お金なしで快適に暮らし、生き残る方法 お金がなくても生活できると言ったら信じられますか?信じられないかもしれませんが、それは可能です。 キャッシュレスライフスタイルを選択することによってのみもたらされる自由を発[…]

古民家の歴史

古代〜平安時代(〜1185年)

日本の住宅建築の基礎となる技術が確立された時代です。この時期の特徴は以下の通りです。

- 竪穴式住居から高床式住居への発展

- 寝殿造りの成立(貴族の住宅様式)

- 木材を主要構造材とする建築技術の発達

鎌倉・室町時代(1185年〜1573年)

武家社会の発展とともに、住宅建築も多様化しました。

- 書院造りの発展

- 数寄屋造りの萌芽

- 地域性を重視した建築様式の確立

江戸時代(1603年〜1868年)

現存する古民家の多くがこの時代に建てられました。

- 農家建築の技術的完成

- 町家建築の発達

- 地域ごとの特色ある建築様式の確立

- 茅葺き技術の向上

明治・大正・昭和初期(1868年〜1950年)

西洋建築の影響を受けながらも、伝統技術が継承されました。

- 和洋折衷建築の登場

- 伝統的な木造技術の近代化

- 地域固有の建築様式の最終的な完成

全昌院は、昭和14年(1939)に、福井県若狭の国から上京した先代により創建されたとっても曹洞宗の新しいお寺です。東京・豊島区の西武池袋線・東長崎駅から徒歩5分の場所にあります。毎月第二木曜日に精進料理教室を開催しています。精進料理を学ぶ[…]

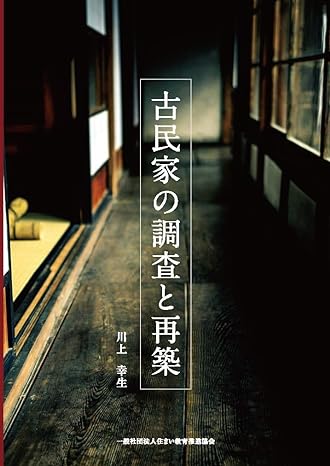

古民家の建築的特徴

構造的特徴

1. 木造軸組構法

- 太い柱と梁で構成される骨組み

- 筋交いによる耐震性の確保

- 柔構造による地震への対応

2. 継手・仕口技術

- 木材同士を金物を使わずに接合

- 渡り顎、追掛け大栓などの複雑な継手

- 職人の高度な技術が要求される精密な加工

3. 基礎構造

- 石場建て(礎石の上に柱を置く)

- 地面からの湿気を防ぐ床下の通風

- 地震時の免震効果

屋根の特徴

1. 茅葺き屋根

- ススキ、ヨシ、藁などの自然素材を使用

- 優れた断熱性と調湿性

- 定期的な葺き替えが必要(20〜30年周期)

2. 瓦屋根

- 粘土を焼いた瓦による耐久性

- 地域ごとの特色ある瓦の種類

- 雨水の排水性能に優れる

3. 板葺き屋根

- 檜や杉の薄板を重ねた屋根

- 軽量で地震に強い

- 定期的な交換が必要

壁の特徴

1. 土壁

- 竹を編んだ下地に土を塗る伝統工法

- 優れた調湿性能

- 自然素材による健康的な住環境

2. 板壁

- 杉や檜の板を縦または横に張る

- 外壁材として使用

- 木の温かみを感じられる仕上げ

埼玉・秩父の山奥にある大陽寺で、2泊3日の禅とヨガの体験に行ってきました。 大陽寺は標高850mの山中にあって、周囲5㎞に人家なし。鎌倉時代末期の正和2年(1313年)、仏国国師によって開山された臨済宗のお寺であり、俗世間から遠く離[…]

古民家での暮らし

季節を感じる住まい

古民家での暮らしは、四季の移ろいを肌で感じることができます。

春

- 建具の入れ替えによる開放的な空間

- 庭の新緑との一体感

- 自然の風による心地よい通風

夏

- 茅葺き屋根による優れた断熱性

- 土間の涼しさ

- 縁側での涼み

秋

- 囲炉裏での団らん

- 収穫した作物の保存

- 冬支度の準備

冬

- 囲炉裏の暖かさ

- 厚い土壁による保温性

- 雪景色との調和

現代的な活用方法

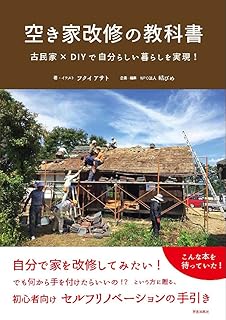

1. 住居としての活用

- 現代的な設備の導入

- 伝統的な間取りの活用

- 自然素材による健康的な住環境

2. 宿泊施設としての活用

- 古民家ホテル・旅館

- 民泊施設

- 体験型観光の拠点

3. 飲食店・カフェとしての活用

- 古民家レストラン

- 茶房・カフェ

- 地域の食文化の発信拠点

4. 文化施設としての活用

- 美術館・博物館

- 工芸品の展示・販売

- 伝統文化の継承拠点

一般社団法人イシノマキ・ファーム主催の農家見学ツアーに行ってきました。石巻の農家を何軒か訪問しましたが、東日本大震災の津波で大きな被害を受けた石巻の復興の姿を見る事もできて、大変有意義なツアーでした。 ツアーのスケ[…]

築年数による分類と特徴

江戸時代(1603年〜1868年):築150年〜400年

特徴

- 最も価値の高い古民家

- 重要文化財指定物件も多数

- 純粋な伝統工法による建築

- 希少性が高く、保存状態の良いものは極めて貴重

現存数

- 全国で数千棟程度

- 多くは博物館や文化財として保護

明治時代(1868年〜1912年):築110年〜155年

特徴

- 伝統工法に近代的要素を取り入れた建築

- 西洋建築の影響を受けた意匠

- 比較的保存状態の良いものが多い

- 居住用としても活用可能

現存数

- 全国で数万棟程度

- 地域の歴史的建造物として保護されているものも多い

大正時代(1912年〜1926年):築95年〜110年

特徴

- 和洋折衷の建築様式

- モダンな要素を取り入れた設計

- 構造的には伝統工法を基本とする

- 文化的価値の高いものも多い

昭和初期(1926年〜1950年):築70年〜95年

特徴

- 戦前の生活様式を反映

- 比較的現代的な設備との親和性が高い

- 改修により現代的な住環境を実現しやすい

- 古民家市場でも流通数が多い

田舎暮らしをするに当たって、農業をする広い田畑や家は必須です。 山形の空き家バンクで土地を探していたところ、とんでもない土地付きの空き家を発見しました! 空き家の場所は、山形県 西村山郡大江町 本郷というところです。 […]

メンテナンスと管理

定期的なメンテナンス項目

1. 屋根のメンテナンス

茅葺き屋根

- 葺き替え:20〜30年周期

- 部分補修:5〜10年周期

- 燻煙:年1〜2回(害虫駆除・防腐効果)

- 費用:全面葺き替えで300万〜800万円

瓦屋根

- 瓦の交換:破損時随時

- 漆喰の塗り直し:10〜15年周期

- 棟の補修:15〜20年周期

- 費用:全面改修で200万〜500万円

2. 外壁のメンテナンス

土壁

- 塗り直し:10〜15年周期

- ひび割れ補修:随時

- 下地の補修:20〜30年周期

- 費用:全面塗り直しで150万〜300万円

板壁

- 塗装:3〜5年周期

- 板の交換:15〜20年周期

- 費用:全面改修で100万〜200万円

3. 構造部のメンテナンス

柱・梁の点検

- 蟻害点検:年1回

- 腐朽点検:年1回

- 構造補強:必要に応じて

- 費用:大規模補修で500万〜1,500万円

基礎の点検

- 礎石の状態確認:年1回

- 床下の通風確保:年数回

- 湿気対策:通年

年間メンテナンススケジュール

春(3月〜5月)

- 屋根の点検・清掃

- 外壁のひび割れ確認

- 庭の手入れ

夏(6月〜8月)

- 床下の通風確保

- 害虫駆除

- 排水設備の点検

秋(9月〜11月)

- 屋根の落ち葉清掃

- 外壁の補修

- 冬支度の準備

冬(12月〜2月)

- 凍結防止対策

- 室内の乾燥対策

- 来年度の修繕計画策定

メンテナンス費用の目安

年間維持費

- 小規模古民家:50万〜100万円

- 中規模古民家:100万〜200万円

- 大規模古民家:200万〜500万円

大規模修繕費(20〜30年周期)

- 茅葺き屋根の葺き替え:300万〜800万円

- 構造部の補強:500万〜1,500万円

- 設備の更新:200万〜500万円

地元の山形で農地を探していたのですが、大江町というところで 田:10,260㎡、畑:8,010㎡、山林:43,630㎡、保安林1,577㎡、原野9,801㎡、宅地360.33㎡ という広大な土地付きの空き家が300万円で売りに[…]

古民家再生の現代的意義

文化的価値の保存

古民家は単なる住宅以上の価値を持っています。

- 伝統技術の継承:失われつつある職人技術の保存

- 地域文化の保存:その土地固有の建築様式の継承

- 歴史的価値:過去の生活様式や社会情勢の証言者

- 美的価値:日本独特の美意識の体現

環境的価値

持続可能性

- 自然素材による環境負荷の軽減

- 長期使用による資源の有効活用

- 地域材の利用による地産地消

省エネルギー性

- 自然の風や光を活用した設計

- 断熱性の高い自然素材の使用

- 化学物質を使わない健康的な住環境

経済的価値

観光資源としての活用

- 古民家ホテル・旅館の需要増加

- 体験型観光の拠点として

- 地域経済の活性化

不動産価値

- 希少性による価値の上昇

- 文化的価値による付加価値

- 用途の多様性による収益性

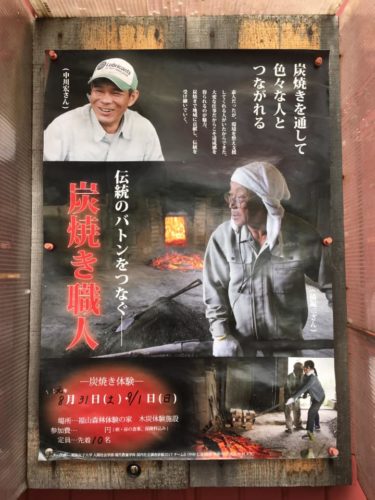

2019.04 昨年に引き続き、千葉君津の半兵衛炭焼塾で中級コースと鑑賞炭コースを受けてきました。中級コースは、指導なしで自分で炭を焼かなければなりません。かなりハードルが高かったですが、炭焼きレポートを提出してなんとか合格できました。 […]

古民家を取り巻く現状と課題

現状

保存状況

- 全国に約150万棟の古民家が現存

- 年間約1万棟が解体されている

- 保存状態の良い古民家は全体の約20%

活用状況

- 住居として利用:約60%

- 宿泊施設として利用:約15%

- 飲食店として利用:約10%

- その他の用途:約15%

課題

1. 維持管理の困難さ

- 高額なメンテナンス費用

- 専門技術者の不足

- 現代的な設備との両立の困難さ

2. 法的な制約

- 建築基準法への適合の困難さ

- 用途変更時の規制

- 消防法等の安全基準への対応

3. 社会的な課題

- 後継者不足による空き家化

- 都市部への人口集中

- 伝統技術の継承者不足

2019.08 新潟・魚沼の白炭塾に行ってきました。 今まで黒炭焼きは勉強してきましたが、白炭(備長炭のような硬い炭)焼きを学べるのはとても貴重な機会でした。白炭塾は魚沼市が年に数回開催していて、伝統の白炭焼きを体験・伝承するために実施[…]

古民家の未来に向けて

保存・活用の新たな取り組み

1. 技術的な革新

- 伝統技術と現代技術の融合

- 耐震補強技術の向上

- 現代的な設備との統合技術

2. 制度的な支援

- 文化財保護制度の活用

- 税制優遇措置の拡充

- 補助金制度の充実

3. 民間活用の促進

- 古民家再生ビジネスの発展

- クラウドファンディングによる資金調達

- 企業の社会貢献活動としての保存

次世代への継承

古民家は、私たちの先祖が築き上げた貴重な文化遺産です。これらの建物を次世代に継承するためには、以下の取り組みが重要です。

教育・啓発活動

- 古民家の価値に関する教育

- 伝統技術の継承者育成

- 文化的価値の普及活動

持続可能な活用モデル

- 経済的に自立した保存・活用

- 地域コミュニティとの連携

- 現代的なニーズとの調和

国際的な発信

- 日本文化の象徴としての古民家

- 国際的な観光資源としての活用

- 世界遺産登録への取り組み

古民家は、日本の気候風土に適応した先人の知恵と技術の結晶です。これらの貴重な建築遺産を適切に保存・活用し、次世代に継承していくことは、私たちの重要な責務といえるでしょう。現代的な技術と伝統的な手法を組み合わせながら、古民家の持つ魅力と価値を最大限に活かしていくことが求められています。

古民家鑑定士とは、古民家の評価をすることを目的に創設された資格です。 鑑定士になれば、古民家の調査、判定、提案を行います。 本記事は、古民家鑑定士の試験対策メモをまとめたものです。試験は教科書持ち込みが可能なので、教[…]