- 少子化対策だけでは地方の衰退は止まらない。経済的に余裕のある高齢者の移住促進や観光産業の振興など、新たな視点で地方再生を図ることが重要である。

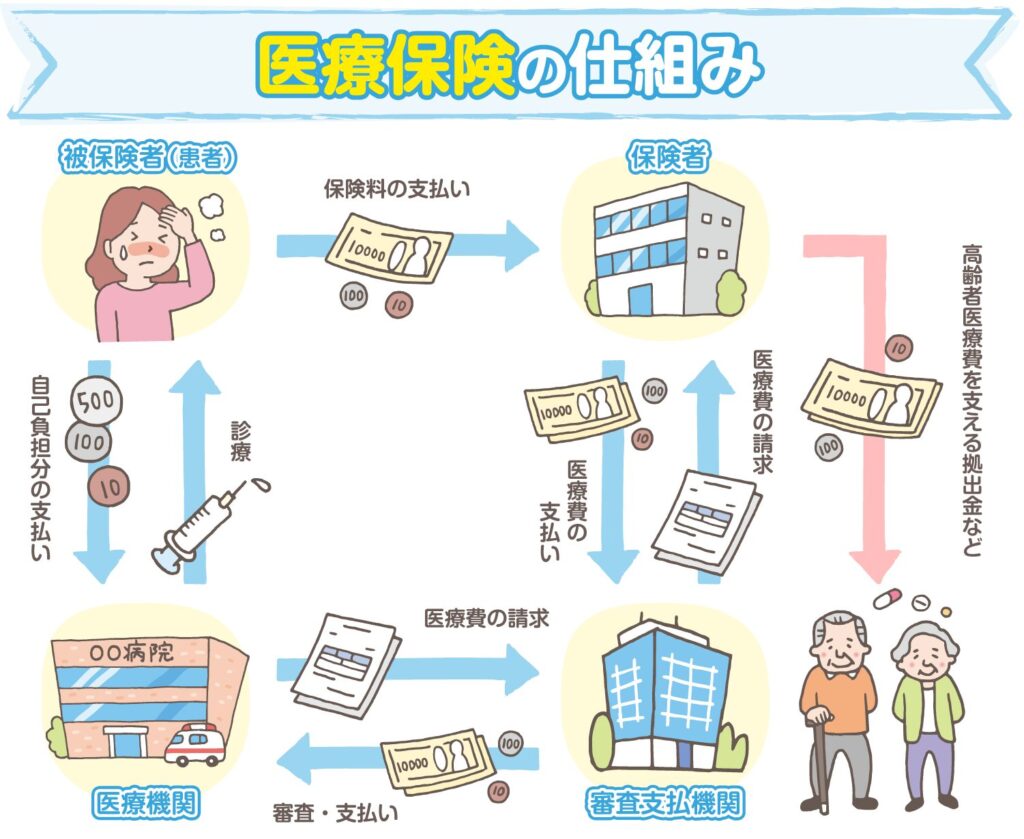

- 国民皆保険制度の持続可能性を確保するためには、オンライン診療の活用、保険適用範囲の見直し、病院の経営効率化など、大胆な制度改革が求められる。

- トランプ氏の復権に象徴される右傾化の波に対し、日本は教育によって国民の政治リテラシーを向上させる必要がある。

地方活性化と医療制度改革への新たなアプローチ – 地方消滅危機に立ち向かう「発想の転換」

深刻化する地方の人口減少問題

2024年4月、人口戦略会議が発表した衝撃的なデータが日本社会に波紋を広げた。2050年までに消滅リスクを抱える市区町村が744に上り、全体の約4割にあたるという予測だ。特に東北地方では77%の自治体が該当するなど、地方の危機的状況が浮き彫りになった。

この推計は国立社会保障・人口問題研究所のデータをもとに、20~30代女性の減少率を分析して算出されたものだが、問題の根幹は単なる少子化だけではない。

グローバルトレンドとしての都市集中

地方衰退は日本固有の課題ではなく、世界規模で進行する現象だ。その背景には、「国民国家」から「地域国家」への構造変化がある。従来の国単位での富の再分配システムが機能しなくなり、都市圏が連携した「メガリージョン」が経済競争の主体となっている。

北米のカスカディア地域(バンクーバー、シアトル、ポートランド等)や、シンガポール・ジョホールバル・バタム島経済圏など、国境を越えた都市連携が新たな繁栄モデルを生み出している。こうした「人・モノ・カネ」の集積地域がさらなる成長を遂げる中、地方からの人口流出は必然的な流れとなっている。

人口移動を前提とした戦略転換

ここで求められるのが「逆転の発想」だ。人口流出を食い止めるのではなく、人の移動を前提とした地域経済拡大戦略への転換である。

アメリカのラスベガスやフロリダ州オーランドのような成功例を見ると、かつて小規模だった地域が観光・リゾート開発を通じて定住人口を増加させている。特に注目すべきは、多くのビジネスパーソンが若年期は寒冷地の大都市で働き、リタイア後に温暖な地域へ移住するパターンだ。

シニア移住が生み出す雇用創出効果

日本の地方自治体の多くは「若者の移住促進」に力を注いでいるが、より効果的なのは経済力のあるシニア層の誘致だ。

千葉県稲毛の「アクティブシニアタウン」では、高齢者の移住に伴い医療・介護・レジャー関連の雇用が創出され、結果として若年層の流入も促進されている。まさに「高齢者が若者の雇用を生む」構造の実現だ。

北海道のニセコや留寿都では、海外富裕層の移住により地域経済が活性化している。日本の優れた気候条件を活かしたセカンドハウス市場の開拓も有望だ。地方自治体は、シニア層をターゲットとした「人口移動を味方につける戦略」にシフトすべきである。

人は選択肢が多すぎると決断を先送りしがちになる。行動経済学ではこれを「決定麻痺」と呼ぶ。 事前にそれを予見していたかのように思い、自分の考えが正しいと考えることは「後知恵バイアス」と呼ばれる。これは、実際に起きたことによって、自分[…]

国民皆保険制度の抜本改革

制度存続の危機

日本の国民皆保険制度は世界に誇る優れたシステムだが、少子高齢化の進行により深刻な財政難に直面している。2024年度予算では、全国約1400の健康保険組合の9割近くが赤字となり、赤字総額は6578億円に達した。

現役世代の減少と医療費増大により、保険料収入だけでは制度維持が困難となり、国や地方自治体の財政負担も限界に近づいている。このまま推移すれば、イギリスのNHS(国民保健サービス)のように、診察に5~6時間、手術まで数週間待つのが当たり前という状況に陥りかねない。

医療の再分類とデジタル活用

制度改革の核心は、医療の再分類にある。現行制度では「治療で治るもの」「自然治癒するもの」「治療困難なもの」を区別せず、一律に公的保険を適用している。

財政健全化には、公的保険の適用範囲を「治療効果の高い医療」に限定すべきだ。軽度のスポーツ障害など自然治癒可能な症状を保険適用外とするだけで、大幅な負担軽減が期待できる。

重要なのは、適切な医療判断をサポートするオンライン診療システムの構築だ。中国では平安保険の「平安グッドドクター」が3億人規模のユーザーを獲得し、AIチャットによる問診から医師診察への効率的な流れを確立している。

セルフメディケーション推進と価格体系見直し

現在の価格構造では、医師の処方薬が市販薬より安くなるため、軽症患者の不要な受診と過剰処方が常態化している。患者の自己負担は薬価の一部に過ぎず、残りは健康保険が負担するため、家庭に不要な薬が蓄積する悪循環が生じている。

この解決には、市販薬と処方薬の価格バランス是正と、自己負担率の適正化が必要だ。同時に、花粉症などの「完治困難な慢性疾患」を保険適用外とすることも検討すべきである。

病院経営の効率化と株式会社化

病院経営改善の切り札が株式会社化だ。アメリカではHCA(ホスピタル・コーポレーション・オブ・アメリカ)などが病院のフランチャイズ化を推進し、設備・ノウハウの集約による効率化を実現している。

日本では中小医療法人が個別に高額医療機器を導入するため、コスト回収目的の過剰検査が横行している。株式会社化とグループ統合により設備共有を進めれば、無駄な検査の削減と医療費適正化が可能だ。デジタル化推進により、病院間の重複検査も解消できる。

改革実現への道筋

これらの改革は患者、病院、製薬会社にとって負担増となる側面もあるが、制度破綻による影響はそれ以上に深刻だ。病気の再定義、オンライン診療活用、処方見直し、病院経営効率化など、具体的施策の実行が急務となっている。

地方活性化と医療制度改革は、いずれも従来の枠組みを超えた発想転換が求められる課題だ。人口移動の現実を受け入れ、デジタル技術を活用し、効率性を重視した新たなアプローチこそが、持続可能な社会の実現につながるのである。

1970年代後半から1980年代にかけて、日本は「ジャパン・アズ・ナンバーワン」と称される経済的黄金期を迎えた。この時代は、戦後復興から高度経済成長を経て、日本が世界第2位の経済大国として確固たる地位を築いた時期である。しかし、この栄光の[…]

世界的右派台頭の現状と背景分析

各国で拡大する右派政治の影響力

近年、世界各地で右派政治勢力の台頭が目立っている。2023年のアルゼンチン大統領選挙では、自由主義的経済政策を掲げるハビエル・ミレイ氏が勝利を収めた。ミレイ氏は極端な市場自由主義と宗教保守主義を併せ持つ政治姿勢で知られ、人工妊娠中絶への反対を表明している。

アルゼンチンは20世紀初頭には世界第5位の経済規模を誇っていたが、長期にわたる放漫財政とデフォルトの繰り返しにより経済が悪化し、現在のインフレ率は140%に達している。経済の停滞に不満を抱く有権者が、従来の政治体制からの脱却を求めて急進的な政治家を支持する構図が見られる。

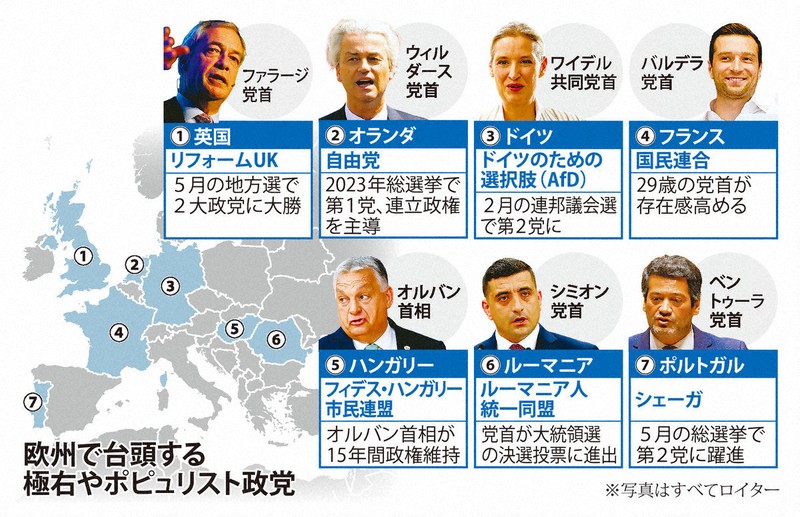

この現象はアルゼンチンに留まらない。イタリアでは2022年に極右政党「イタリアの同胞」のメローニ氏が首相に就任し、ドイツでは「ドイツのための選択肢」が地方選挙で勢力を拡大している。フランスにおいても、マクロン大統領の与党連合が2024年の総選挙で苦戦を強いられ、2027年の大統領選挙では極右のマリーヌ・ル・ペン氏の勝利可能性が議論されている。

アメリカでは、複数の刑事事件を抱えながらもドナルド・トランプ氏が大統領選挙で再選を果たした。これらの動向は、右派政治の世界的な拡大が一時的な現象ではなく、構造的な変化であることを示唆している。

右翼と左翼は、政治思想を分類する際の基本的な概念です。この区分は18世紀末のフランス革命時代に起源を持ち、現在でも政治分析の重要な枠組みとして使用されています。しかし、時代や地域によってその意味は変化し、複雑な様相を呈しています。 […]

グローバル化への慣れが生んだ逆説

右派台頭の要因として、グローバル経済に対する認識の変化が挙げられる。1990年代以降に確立されたボーダレス経済システムは、最適地での生産・加工により安価で高品質な製品の流通を実現した。しかし、この恩恵を長期間享受した結果、人々はグローバル化の利益を自明のものと捉えるようになり、排外主義的な主張に対する警戒感が薄れた。

トランプ前大統領の対中関税強化政策は「自国産業保護」を名目としたが、実際にはアメリカの消費者が高額な製品を購入するだけで、サプライチェーンの根本構造に変化をもたらさなかった。こうした政策が支持される背景には、経済システムの複雑さに対する理解不足がある。

感情に訴える政治手法の拡散

非現実的な政策を掲げる政治家が支持を集める現象の核心は、感情に訴える政治手法にある。「国を再び偉大にする」といったスローガンは、具体性を欠きながらも反論困難な魅力的なメッセージとして機能する。

英語圏では、このような手法を「マザーフッド・ステートメント」と呼ぶ。「母の愛は素晴らしい」のように誰も異議を唱えられない言葉で支持を獲得する戦略だ。こうした手法が効果を発揮するのは、社会全体で反知性主義的な傾向が強まっているためと考えられる。

この問題への対策として、国民の政治リテラシー向上が重要となる。教育現場でポピュリスト的手法を見抜く能力を養い、政治的な甘言に惑わされない判断力を育成することが必要だ。ただし、現在このような「市民教育」を体系的に実施している国は限られている。

地政学的条件が生む政治意識の差

ポピュリスト勢力の台頭を抑制できている国々には共通の特徴がある。ベルギー、ポーランド、シンガポールなどは地政学的に不安定な環境に置かれており、政治への真剣な取り組みなしには国家の存続が危うくなる状況を理解している。そのため、国民の政治参加意識が高く、相互啓発の文化が根付いている。

反対に、右派台頭が顕著なのは過去に繁栄を経験し、現在も比較的恵まれた条件を享受している国々である。アメリカ、ヨーロッパ主要国、アルゼンチンはその典型例で、政治の重要性を深く認識しなくても社会生活を維持できる環境がある。

日本への示唆と今後の課題

日本においても、持続的な財政拡張政策を継続すればアルゼンチンと同様の道を辿るリスクがある。国家の将来は、国民の集合的な政治判断能力に左右される。個人レベルでの政治理解の深化と、政治の本質を見極める教育の充実が、現代社会の重要な課題となっている。

少子高齢化が進み人口減少経済に入った日本は、「人手を介したサービスへの需要」が高まる一方で、労働市場の需給がひっ迫し、深刻な人手不足に陥っている。 日本経済が低迷しているのは労働生産性の問題ではなく、労働投入量(総労働時間[…]

まとめ

本書では、大前氏独自の視点と分析手法を通じて、持続性のある重要なテーマが丁寧に検討されている。観光業を経済復活の鍵として位置づける戦略的提案や、AI全盛時代に求められる人材の在り方など、現代社会の核心的課題に深く切り込んでいる。国際情勢に目を向けた章では、台湾の政治動向が映し出す地域安全保障の複雑さや、英国のヨーロッパ回帰シナリオなど、グローバルな視野での考察が展開される。読み進めるうち、「表面的なニュースの奥に、こうした構造的課題が潜んでいたのか」という新たな理解に到達できるだろう。世界の潮流を大局的に捉え、自らの分析力を磨くための良書として推薦する。

AIの進化により、多くの仕事が代替されていくだろう。しかし、過去にも消滅した仕事はたくさんあったが、それで失業率が上がっているわけではない。 子ども時代は視野を広げ、教養を身につけることが大切だ。教養はじわじわと効き、生涯[…]