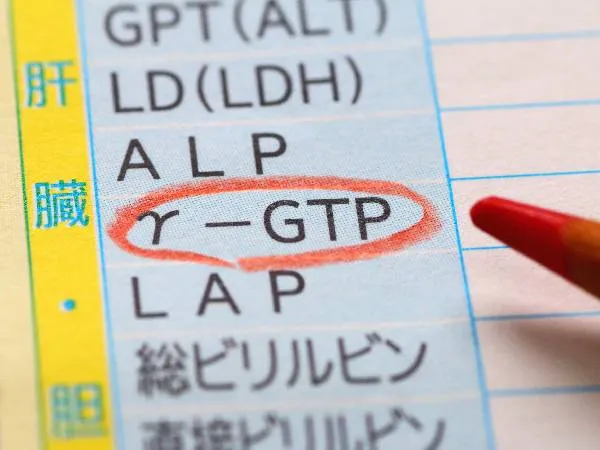

γ-GTPの基本概要

γ-GTP(グルタミン酸ピルビン酸トランスアミナーゼ)は、現在では主にALT(アラニンアミノトランスフェラーゼ)と呼ばれることが多い肝臓酵素です。この酵素は主に肝細胞内に存在し、アミノ酸代謝において重要な役割を果たしています。具体的には、アラニンとα-ケトグルタル酸間のアミノ基転移反応を触媒し、ピルビン酸とグルタミン酸を生成します。

肝臓の健康状態を評価する生化学的マーカーとして、血清GPT(ALT)値は臨床検査で広く使用されています。正常値は一般的に男性で10〜42 IU/L、女性で7〜23 IU/Lの範囲とされていますが、検査機関によって基準値は若干異なります。

高血圧の概要 高血圧(高血圧)は、動脈壁に対する血液の長期的な力が十分に高く、最終的に心臓病などの健康上の問題を引き起こす可能性がある一般的な状態です。 血圧は、心臓が送り出す血液の量と動脈の血流に対する抵抗の[…]

GPT上昇の原因

GPT値の上昇は主に肝細胞の障害を示唆します。主な原因として以下が挙げられます。

ウイルス性肝炎

- A型、B型、C型、E型肝炎ウイルスによる急性または慢性肝炎

- サイトメガロウイルス、エプスタイン・バーウイルスなどによる感染症

薬物性肝障害

- 非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)

- 抗生物質(特にイソニアジド、アモキシシリン-クラブラン酸等)

- スタチン系コレステロール低下薬

- 一部の抗てんかん薬

- 漢方薬やサプリメントを含む健康食品

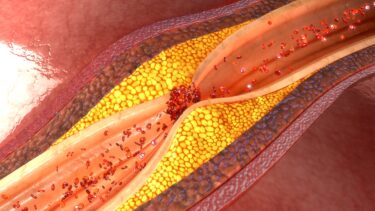

アルコール性肝疾患

- 急性アルコール性肝炎

- アルコール性脂肪肝

- アルコール性肝硬変

非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)

- 単純性脂肪肝

- 非アルコール性脂肪肝炎(NASH)

- NAFLDに関連する肝硬変

自己免疫性肝疾患

- 自己免疫性肝炎

- 原発性胆汁性胆管炎(PBC)

- 原発性硬化性胆管炎(PSC)

その他の原因

- 肝臓の虚血・再灌流障害

- 悪性腫瘍(原発性肝癌、転移性肝腫瘍)

- 心不全に伴う肝うっ血

- ウィルソン病や遺伝性ヘモクロマトーシスなどの代謝性疾患

- 激しい運動後(一過性の上昇)

GPT高値の予防法

GPT値の上昇を予防するためには、肝臓の健康を維持することが重要です。

適切な食生活

- バランスの取れた食事を心がける

- 過剰な糖分・脂質の摂取を控える

- 野菜や果物を積極的に摂取し、抗酸化物質を補給

- 適正体重の維持

アルコール摂取の管理

- 適量を守る(日本人の場合、純アルコールで男性20g/日、女性10g/日以下が目安)

- 休肝日を設ける

- 飲酒と薬剤の併用に注意

薬剤使用の注意

- 処方薬は医師の指示通りに服用

- 市販薬・サプリメントの過剰摂取を避ける

- 複数の医療機関から処方された薬の重複に注意

生活習慣の改善

- 定期的な運動(週150分以上の中等度の有酸素運動が推奨)

- 十分な睡眠

- ストレス管理

感染予防

- B型・A型肝炎ワクチン接種の検討

- 血液由来感染症のリスク行動を避ける

- 安全な食品・水の摂取(特に海外渡航時)

定期的な健康診断

- 40歳以上は年1回の健康診断を受診

- 肝機能検査の結果に異常があれば適切なフォローアップを受ける

脂質異常症の概要 コレステロールはあなたの血中にあるワックス状の物質です。あなたの体は健康な細胞を作るためにコレステロールを必要としますが、高レベルのコレステロールは心臓病のリスクを高める可能性があります。 高[…]

専門医への相談が必要な状況

以下の場合は、肝臓専門医への相談を検討すべきです。

- GPT値が正常上限の2倍以上に上昇している

- GPT値の上昇が3ヶ月以上持続している

- 肝機能障害を示唆する症状(黄疸、腹痛、倦怠感、食欲不振など)がある

- 肝疾患のリスク因子(ウイルス性肝炎の既往、過剰飲酒、糖尿病など)がある

糖尿病の概要 糖尿病とは、体が血糖値(ブドウ糖)をどのように使用するかに影響を与える病気のグループを指します。ブドウ糖は、筋肉や組織を構成する細胞にとって重要なエネルギー源であるため、健康に不可欠です。それはあなたの脳の主要な燃料源[…]

まとめ

GPT(ALT)は肝臓の健康状態を反映する重要な指標です。値の上昇は様々な原因によって引き起こされますが、適切な生活習慣の維持により予防可能なケースも多くあります。定期的な健康診断を受け、異常値が検出された場合は早期に医療機関を受診することが重要です。肝臓は再生能力が高い臓器ですが、慢性的なダメージが蓄積すると肝硬変などの重篤な疾患に進行する可能性もあるため、予防的アプローチが特に重要です。

メタボリックシンドローム(MetS)は、心血管疾患やⅡ型糖尿病のリスクを著しく増加させる複数の健康状態の集合体です。現代社会において急速に増加しており、世界的な公衆衛生上の重大な課題となっています。 定義と診断基[…]