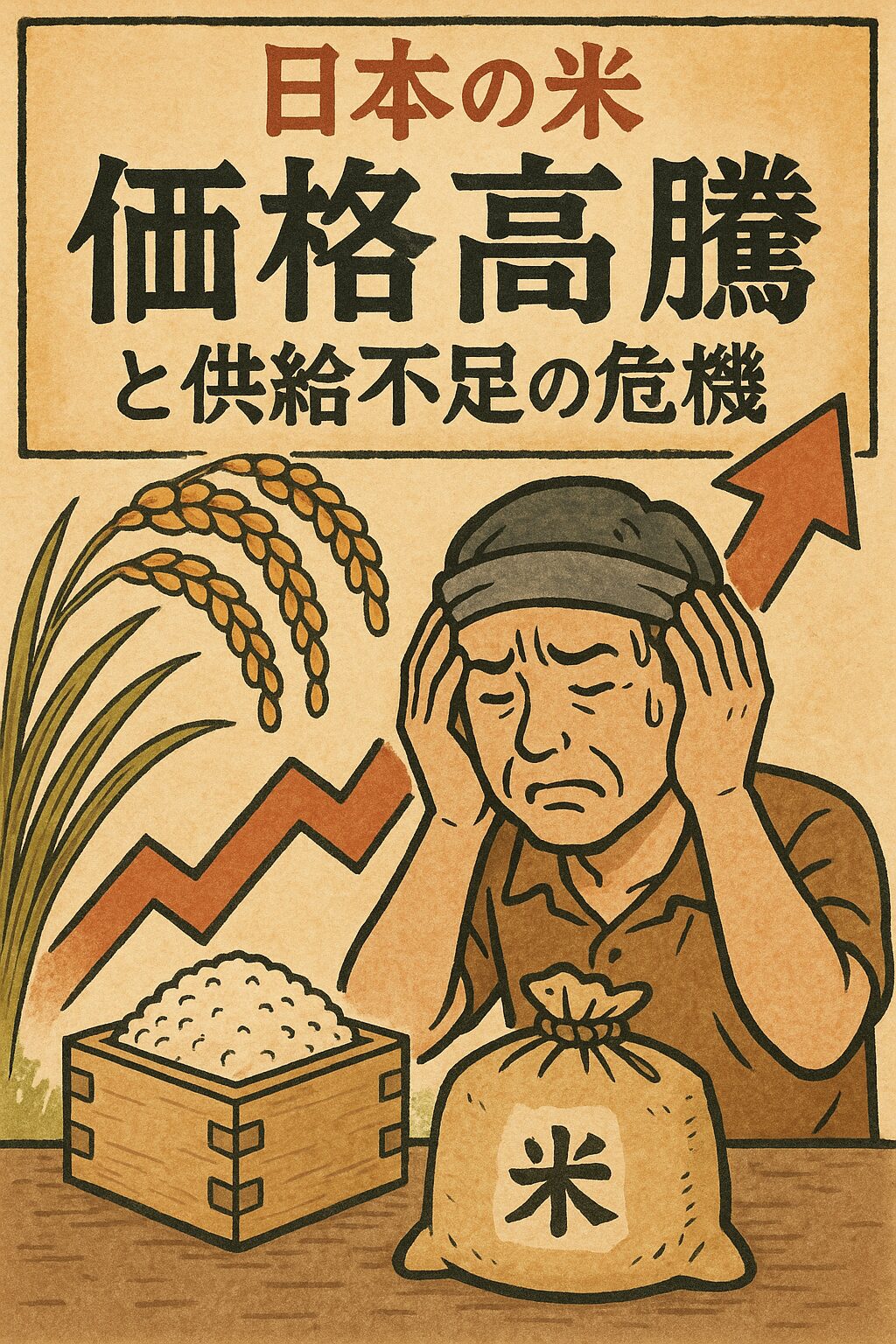

近年、日本の米市場は価格高騰と供給不足の問題に直面しています。かつて「コメ余り」と言われた状況から一転し、今や消費者は高騰する米価格と向き合わざるを得なくなっています。この記事では、日本の米価格高騰の現状、その背景と原因、価格推移、流通の問題点、そして今後の見通しについて詳しく解説します。

現状:米価格の急激な上昇と供給不足

2024年初頭から、日本の米価格は急速に上昇し、多くの家庭の食費を圧迫しています。特に人気銘柄である「コシヒカリ」や「ゆめぴりか」などの価格上昇は顕著で、一部地域では2年前と比較して30〜40%の値上がりを記録しています。大手スーパーでは品切れが頻発し、購入制限を設ける店舗も増加しています。

背景と原因:複合的な要因が重なった完全な「需給逆転」

作付面積の減少と生産量の低下

過去20年間で日本の稲作面積は約30%減少しました。高齢化による農家の減少、後継者不足、そして長年の「減反政策」が影響しています。2018年に生産調整(減反政策)が廃止されたものの、その後も作付面積は回復せず、むしろ減少傾向が続いています。

異常気象による収穫量の変動

近年の気候変動による異常気象(豪雨、猛暑、台風など)が収穫量に大きな影響を与えています。特に2023年の夏から秋にかけての記録的な猛暑と台風被害は、主要な米産地の収穫量を大幅に減少させました。

世界的な穀物市場の不安定化

ウクライナ危機やコロナ禍による世界的な食料サプライチェーンの混乱、そして主要穀物生産国の輸出規制などが、間接的に日本の米市場にも圧力をかけています。

需要構造の変化

コロナ禍を経て自宅での食事機会が増加したこと、そして健康志向の高まりから良質な国産米への需要が回復傾向にあります。また、アジア諸国の経済発展に伴い、高品質な日本米の輸出需要も増加しています。

天下りの実態 「天下り」とは、日本における公務員が退職後に民間企業や公益法人、特に自分が以前勤務していた省庁と関連の深い企業や団体に転職する現象を指します。これは日本の官民の関係や公務員制度において長らく問題視されてきた現象で、政治[…]

米価格の推移:上昇の一途

2020年から2025年にかけての米価格は以下のような推移を示しています:

- 2020年:平均小売価格(5kg)約2,000円

- 2021年:約2,100円(前年比+5%)

- 2022年:約2,300円(前年比+10%)

- 2023年:約2,700円(前年比+17%)

- 2024年:約3,200円(前年比+19%)

- 2025年前半:約4,000円(さらに上昇傾向)

これはあくまで全国平均であり、銘柄や地域によってはさらに高い上昇率を示している場合があります。

今日の園芸コミュニティでは、F1植物よりも先祖伝来の植物の品種が望ましいことについて多くのことが書かれています。 F1雑種種子とは何ですか? F1雑種種子とは、2つの異なる親植物を他家受粉させることによる植物の品種改良を指しま[…]

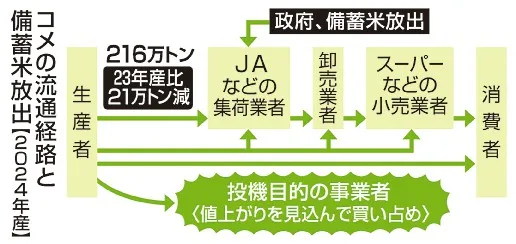

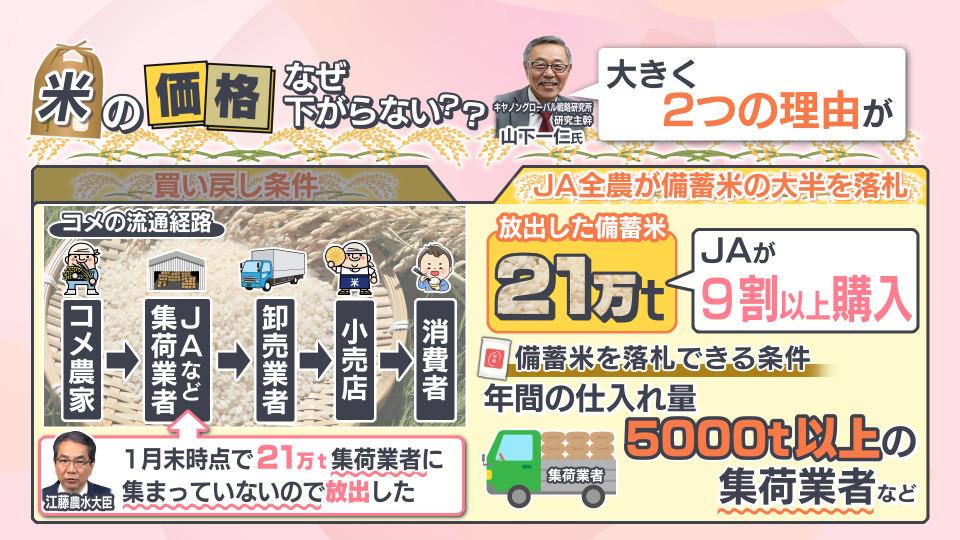

流通の問題点:非効率な多段階構造

日本の米流通システムは、生産者から消費者に届くまでに多くの中間業者(農協、卸売業者、小売業者など)が介在する多段階構造となっています。この構造が価格転嫁を増幅させ、また情報の非対称性を生み出し、市場の透明性を低下させています。

さらに、JAなどの農業団体が保有する倉庫の運営コストや、複雑な検査・格付けシステムなどが流通コストを押し上げる要因となっています。

不老長寿を追求することは、古代中国から現代に至るまで、東洋医学の重要なテーマの一つです。「不老長寿」は文字通り「老いることなく長く生きる」ことを意味します。ここでは、歴史的に不老長寿効果があるとされてきた代表的な10種類の漢方薬に[…]

備蓄米の放出:限定的な効果

政府は価格高騰を抑制するため、2023年後半から数回にわたり備蓄米の放出を実施しました。しかし、その効果は限定的でした。理由としては:

- 放出量が市場全体から見て少量だったこと

- 放出のタイミングが遅れたこと

- 放出された米が主に業務用途に向けられ、一般消費者向け市場への影響が限られたこと

- JA全農が値上がりを見込んで9割を買い占め

などが挙げられます。

シードカタログを確認すると、ハイブリッド種(F1)、他家受粉、先祖伝来種(固定種)という用語に直面する可能性があります。これらの用語が何を意味するかを知ることは、あなたが植物と何を期待するかについてもっと知るのに役立ちます。 特定の[…]

農水省、JA、自民党の立場と批判

農水省の対応

農水省は米価格高騰に対し、備蓄米の放出や輸入枠の拡大などの対策を打ち出していますが、「食料安全保障」を理由に抜本的な輸入拡大には消極的な姿勢を示しています。また、生産者保護の観点から、急激な政策転換にも慎重です。

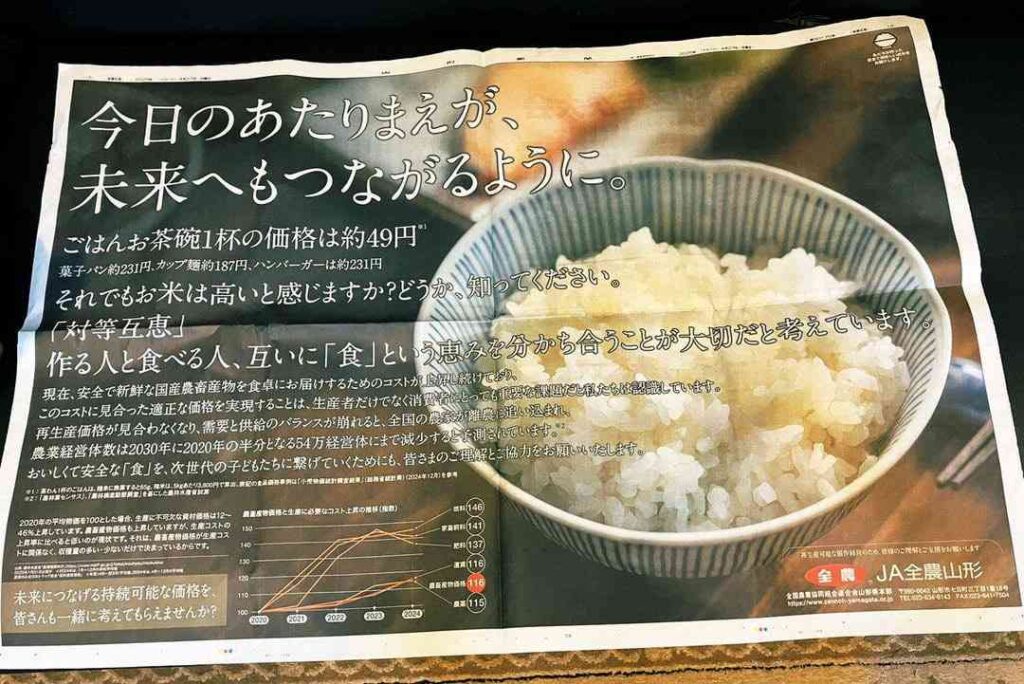

JAの立場

JAは生産者の利益を代表する立場から、価格上昇自体には「生産者の所得向上につながる」として一定の評価をしています。しかし、一部では「JAが市場を操作し、価格を人為的に釣り上げている」との批判も存在します。

自民党と政治的背景

自民党は伝統的に農村部からの支持基盤が強く、農業政策においては生産者寄りの姿勢をとる傾向があります。しかし、消費者である都市部の有権者からの批判も高まりつつあり、バランスの取れた対応を模索している状況です。

自民党の腐敗政治については、長年の政権運営の中で汚職や不正、利権構造が繰り返されてきたことが指摘されています。以下、自民党の腐敗に関する主なポイントを挙げます。 自民党の長期政権と腐敗の温床 長期政権による権力[…]

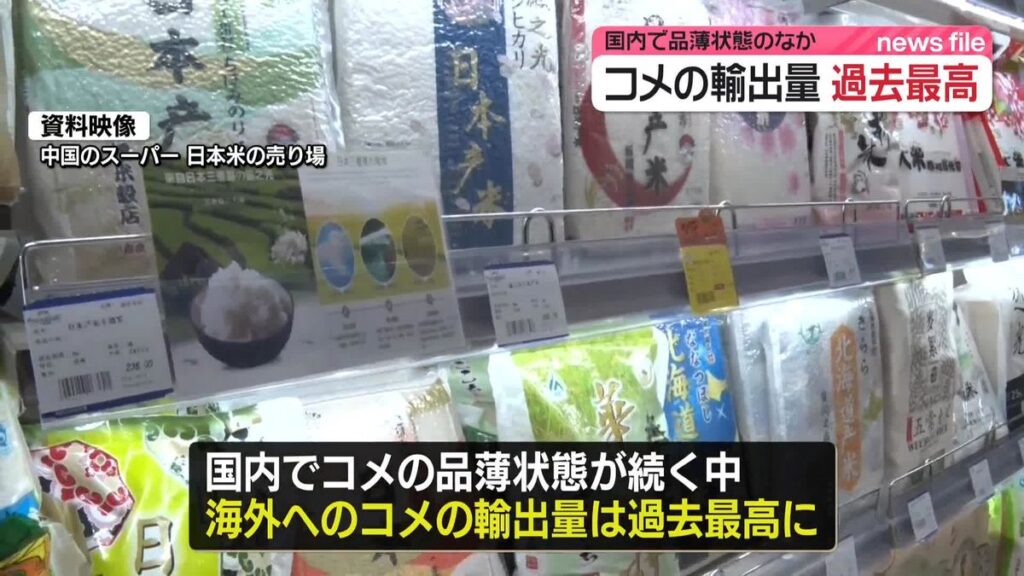

日本米の海外輸出:矛盾する政策

国内で米不足が懸念される一方で、政府は農産物輸出拡大戦略の一環として日本米の輸出を推進しています。2023年の米輸出量は約2万トンに達し、主な輸出先は香港、シンガポール、台湾、中国などです。

この政策の矛盾を指摘する声も多く、「国内供給を優先すべき」との意見がある一方、「高付加価値化による農業の持続可能性向上」を目指す観点からの擁護論も存在します。

今後の見通し:構造改革の必要性

短期的には、米価格の高止まりが続くと予想されています。2025年の収穫状況に大きく依存しますが、基本的な供給構造の問題は解決されておらず、天候不順による収穫減少リスクも高まっています。

中長期的な解決には以下のような構造改革が必要とされています:

- 農業の担い手確保と生産基盤の強化

- スマート農業の導入による生産性向上

- 流通システムの効率化と透明性の向上

- 適切な輸入政策と国内生産のバランス

- 気候変動に対応可能な品種開発と栽培技術の革新

まとめ

日本の米市場は現在、構造的な問題と環境変化によって大きな転換点を迎えています。単なる一時的な需給不均衡ではなく、日本の農業政策全体の再考が求められる状況です。消費者、生産者、流通業者、そして政策立案者が共に持続可能な米生産・供給システムを構築していくことが、この危機を乗り越えるカギとなるでしょう。

今後も米価格と供給状況は日本の食料安全保障において重要な指標となり続けるため、継続的な監視と柔軟な政策対応が求められます。

「儲かる農業」とは、利益を上げるための効率的で持続可能な農業経営のことを指します。農業は自然環境や市場の変動に影響されやすいため、儲けるためにはいくつかの要素を工夫し、戦略的に取り組むことが重要です。以下のような方法やアイデアが「[…]