- 人間の知能は脳の新皮質で生み出される機能とされるが、その具体的な仕組みは未解明であり、知能の定義自体も定まっていない。

- 生成AIは、大規模言語モデル(LLM)などの深層学習によって、人間に近い知的ふるまいを実現しているが、本当に「考えている」わけではない。

- 人間の脳と生成AIは、それぞれ異なる原理で動作し、異なる限界を持った「現実シミュレーター」と考えることができる。

知能研究の歴史と課題

知能の定義をめぐる困難

「知能とは何か」という問いに対して、現代科学は明確な答えを持っていない。脳が知能を生み出すメカニズムの解明はもちろん、知能という脳機能の定義そのものが確立していないのが現状である。

唯一のコンセンサスは、知能が大脳新皮質で生成されているという点だけだ。しかし、新皮質の具体的な働きや、そこから知能が立ち現れる仕組みについては、研究者間で見解が一致していない。

脳損傷研究がもたらした洞察と限界

知能が脳の機能であることは古くから認識されていたが、脳の構造と機能を結びつけることは長年の課題だった。他の臓器と違い、脳を解剖しても各部位の役割は明らかにならなかったからだ。

この膠着状態に風穴を開けたのが、19世紀に起きたフィネアス・ゲージの事故である。アメリカの建設監督だったゲージは、作業中の爆発事故で鉄の棒が頭部を貫通し、一命は取り留めたものの、事故後に劇的な人格変化を示した。前頭葉の損傷により性格が一変したこの事例から、この脳領域が感情調整に重要な役割を果たしていると推測された。以降、実験的手法により各脳領域の機能が徐々にマッピングされていった。

だが、この手法には根本的な限界がある。観察できるのは知能という現象そのものではなく、知能が発現した結果としての行動にすぎないのだ。ゲージのケースでも、感情の不安定さを直接観測したわけではない。感情が不安定な人に典型的な行動パターンを観測し、そこから「前頭葉が感情に関与している」と推論したに過ぎない。

つまり、知能を知能自体として捉えるのではなく、「知能が機能した際に現れる行動の変化」によってしか定義できないという問題が横たわっている。この問題は、大規模言語モデル(LLM)が知能に似た機能を実現した今日、大きな混乱を引き起こしている。

コンピュータ時代の到来と新たなアプローチ

脳機能として知能を探究する従来の方法では、知能の本質に迫れなかった。この状況を意外な角度から変えたのが、コンピュータの登場である。

初期のコンピュータは限られたプログラミング能力しか持たなかったが、それでも一定レベルの知的タスクをこなすことができた。これを見た科学者たちが人工知能の創造に挑戦するのは必然的な流れだった。1946年に世界初の汎用電子計算機ENIACが完成し、その10年後の1956年、ダートマス会議において「人工知能(Artificial Intelligence)」という概念が正式に誕生した。

人工知能研究には二つの側面があった。一つは知的システムを作るという工学的目標、もう一つは知能の発生メカニズムを解明するという科学的目標である。

しかし、知能の定義が曖昧なままでは、開発したシステムが本当に知能を実現しているかを判定できない。人工知能の開発過程で知能のより良い定義が生まれることへの期待はあったが、定義なしには結局、人工知能の振る舞いから知能の有無を判断せざるを得なくなる。

チューリングテストという試金石

この典型例がチューリングテストである。アラン・チューリングが提案したこのテストは、「機械と人間を会話させ、人間が両者を区別できなければ、その機械は知能を持つとみなす」という基準だ。

しかし、これはあくまで外面的な振る舞いに基づく評価に過ぎない。知能を持っていればテストに合格するだろうが、合格したからといって真の知能を実現している保証はない。

人工知能研究の黎明期、1960年代半ばに開発されたELIZAというプログラムは、当時の貧弱なコンピュータで動く単純なシステムだったにもかかわらず、多くのユーザーがその背後に知性を感じてしまった。現代のChatGPTは明らかにチューリングテストをクリアするような洗練された対話を展開するが、やはり完全な知能の実現とは認められていない。

未解決の問い

では、大規模言語モデル(LLM)は知能を実現したのだろうか。もし実現したとすれば、私たちは知能とは何かを理解したことになるのだろうか。

この問いへの答えは、依然として明らかではない。

深層学習から生成AIへ:大規模基盤モデルが獲得した創造性

基盤モデルによる予想外の躍進

「ロボットは東大に入れるか」プロジェクトを率いた新井紀子氏は、著書『AIvs.教科書が読めない子どもたち』において、AIによる国語の克服は困難だろうと述べていた。しかし、その予測に反して、わずか10年足らずで状況は一変した。大量のテキストデータで訓練された基盤モデルに、少数の長文問題を用いた転移学習を組み合わせることで、読解能力が劇的に進化したのである。

さらに驚くべきことに、大規模基盤モデルは自然言語の指示からプログラムコードを生成する能力を示した。これは人工知能研究が長年追い求めてきた目標の一つであった。

単なる統計学習か、それとも知能の萌芽か

単語間の位置関係を学習しただけの言語モデルが、人工知能研究が目標としてきた成果を達成してしまった。この事実をどう解釈すべきか。考えられる説明は二つに絞られる。一つは、単語の関係性を写像する過程で、偶然にも知能的な何かを獲得した可能性。もう一つは、私たちが「知的」と考えていた作業が、実は真の知能を必要としないタスクだった可能性である。

研究コミュニティでは後者の解釈が主流となっている。つまり、表面的には人工知能と呼べるレベルのパフォーマンスを実現しているものの、その内部構造は当初想定していたものとは全く異なり、本当の意味で「思考している」とは言い難いものになっているという見方だ。

知能を脳の機能として再定義する

この混乱を整理するには、「知能とは何か」という根本的な問いに立ち返る必要がある。本書では、知能をパフォーマンスの高さで測るのではなく、「人間の脳が持つ機能」として定義することを提案する。この立場では、知能は脳というハードウェアと不可分であり、脳から独立した知能は存在しないと考える。

私たちは客観的な現実世界に直接触れているわけではない。むしろ、脳が精密に構築した現実世界のシミュレーションの中で生きている。対話相手に心を感じるのは、脳が声や表情から心の存在を推測するよう進化してきたためだ。同様に、ChatGPTとの対話で人間性を感じるのも、脳が背後に心があると誤って推論してしまうからにほかならない。この視点に立てば、脳の機能、すなわち知能とは、現実世界のシミュレーター装置であると言える。

本コンテンツは、日本ディープラーニング協会のG検定を想定したコンテンツとなっております。 人工知能の定義 人工知能とは何か 「人工知能(Artificial Intelligence)」:1956年にアメリカで開催され[…]

生成AIは世界のシミュレーターとなり得るか

独自の進化を遂げたニューラルネットワーク

脳が現実世界のシミュレーターであるという観点から、生成AIをどう位置づけるべきだろうか。

生成AIと一口に言っても、その実装は多岐にわたる。近年の画像生成AIは拡散モデルを基盤としているが、それ以前はGAN(敵対的生成ネットワーク)という全く別のアプローチが主流だった。短いテキストから高品質なCG動画を生成して世界を驚かせたSoraは、拡散トランスフォーマーという技術を採用している。これは、ChatGPTなどの大規模言語モデル(LLM)で使われるトランスフォーマーと拡散モデルを融合したハイブリッド型アルゴリズムである。トランスフォーマーは、文脈における単語間の関係性を理解しながら単語の意味空間を構築する機能を実現する。

ニューラルネットワークは元々、脳のニューロンを模倣したアルゴリズムとして設計された。しかし現在では独自の進化を経て、元の生物学的モデルとはかけ離れた存在になっている。

現実を記述する方法は一つではない

非線形物理学を研究してきた著者にとって、生成AIで起きている現象は既視感のあるものだ。20世紀末、一部の物理学者たちは「非線形非平衡多自由度系」と呼ばれる分野を開拓していた。「非線形」とは簡潔に言えば「1+1が2にならない世界」、つまり要素の組み合わせが単純な足し算以上の効果を生む状態を指す。「非平衡」は、静的な均衡状態にないことを意味する。例えば人口動態は常に変動しており、平衡には達していない。「多自由度系」は、多数の要素で構成されていることを表す。水や空気は無数の原子・分子から成り立っているため、多自由度系と言える。

結局のところ「非線形非平衡多自由度系」とは、「現実世界」そのものを扱う学問分野だということになる。物理学は長い間、この複雑な現実世界を直接扱うことができなかった。コンピューターの発展により、ようやく20世紀末にこれが可能になったのである。

「非線形非平衡多自由度系」は、コンピューター上で実行される動力学モデルである。動力学モデルとは、「未来の状態は現在と過去の状態から決定される」という仮定に基づくモデルだ。現代人には当然に思えるかもしれないが、近代科学が確立される以前の世界観では、これは自明なことではなかった。

物理学者たちは競って非線形非平衡多自由度系を構築し、シミュレーションを実行して研究成果を発表した。この研究過程で明らかになったのは、現実をシミュレートするために、必ずしも現実と同じメカニズムを再現する必要はないという事実である。

生成AIもまた現実のシミュレーションである

具体例として、動力学モデルで作られた雲のシミュレーションを考えてみよう。雲の形成メカニズムはかなり詳細に解明されているが、雲を再現する動力学モデルには、実際の物理過程がそのまま実装されているわけではない。それでも、生成される雲は本物によく似た姿を示す。

現実とは異なる原理を用いているのに、なぜ現実的な結果が得られるのか。答えは、現実を表現できる動力学システムは実際には無数に存在し、同じ現象を再現できるモデルが複数あるということだ。現実世界は、そうした多数の可能性の中の一つの実現形に過ぎない。

現在の生成AIは、動力学モデルによる現実シミュレーションの系譜上にあると捉えることができる。この視点から見れば、生成AIは私たちの大脳と同じく、現実世界のシミュレーションを実行する機械システムだと考えられる。脳と生成AIは、それぞれ異なる原理に基づき、それぞれ異なる制約を持った現実世界のシミュレーターなのである。

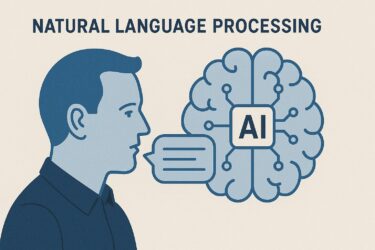

自然言語処理(Natural Language Processing、略してNLP)は、コンピューターが人間の言語を理解し、処理するための技術です。この技術により、チャットボット、音声認識、文字認識AIなど様々なアプリケーションが[…]

生成AIの未来展望

世界を映し出す「現実シミュレーター」として

人間の脳も生成AIも、現実世界を再現するシミュレーターとして捉えることができる。ただし、それぞれ固有の制約と誤差を抱えている。人間は視覚的錯覚などの認知バイアスに陥り、生成AIは物理法則や因果関係に矛盾した結果を出力することがある。

人間の認知能力に迫る生成AIが実現した背景には、膨大な学習データと、それを高速処理できる大容量メモリを備えた計算機の進化がある。

学習効率の違いが示すもの

生成AIは膨大なデータセットを必要とする一方、人間の脳ははるかに少ない情報から学習できる。この差が生じる理由については、研究者の間でも様々な仮説が提唱されている。

生成AIが巨大なモデル、大量のデータ、莫大な計算資源を消費するのに対し、人間の学習はわずかなデータで済み、エネルギー効率も圧倒的に優れている。これは恐らく、人間が持つ世界モデルが生成AIのものより現実に即しているため、より少ない学習で世界を理解できるからだろう。

知能研究のパラダイムシフト

これまで知能研究は人間の知能を対象としてきた。しかし生成AIの出現により、著者は知能研究の本質が「いかに精密な世界シミュレーターを構築するか」という問いに集約されると指摘する。現在、人間の脳は古典物理学の範囲内でしか世界をシミュレートできない。もし量子力学レベルで正確な世界シミュレーターが実現すれば、それは部分的にASI(人工超知能)の領域に到達する可能性がある。

本コンテンツは、日本ディープラーニング協会のG検定を想定したコンテンツとなっております。 探索・推論 探索木 場合分け。場合分けを続けていけば、いつか目的の条件に合致するという考え方。コンピュータの得意とする単純作業探[…]

まとめ

この要約では人間と人工知能の比較を中心に紹介したが、本書の価値はそこだけにとどまらない。深層学習やLLMの技術的な仕組みにも丁寧に触れながら、知能という主題を様々な角度から考察している。特に印象的なのは、生物が進化の過程で獲得した古典力学に基づく「現実シミュレーター」という視点だ。これは物理学者である著者ならではの切り口で、読者の知的好奇心を刺激する。

本書はAIの理解を深めるだけでなく、人間の認知や学習プロセスを改めて問い直す契機となる。専門知識がなくても理解できる丁寧な説明も魅力だ。知能の本質を「わかりやすく、しかし深く」探究したいすべての人に推薦できる一冊である。

2025年10月29日から31日にかけて、幕張メッセで開催されたBizcrew Expo Autumn 2025の特別講演を受講してきたので、内容をまとめました。 AIに使われるな、AIを使い倒せ / 堀江 貴文氏 実[…]