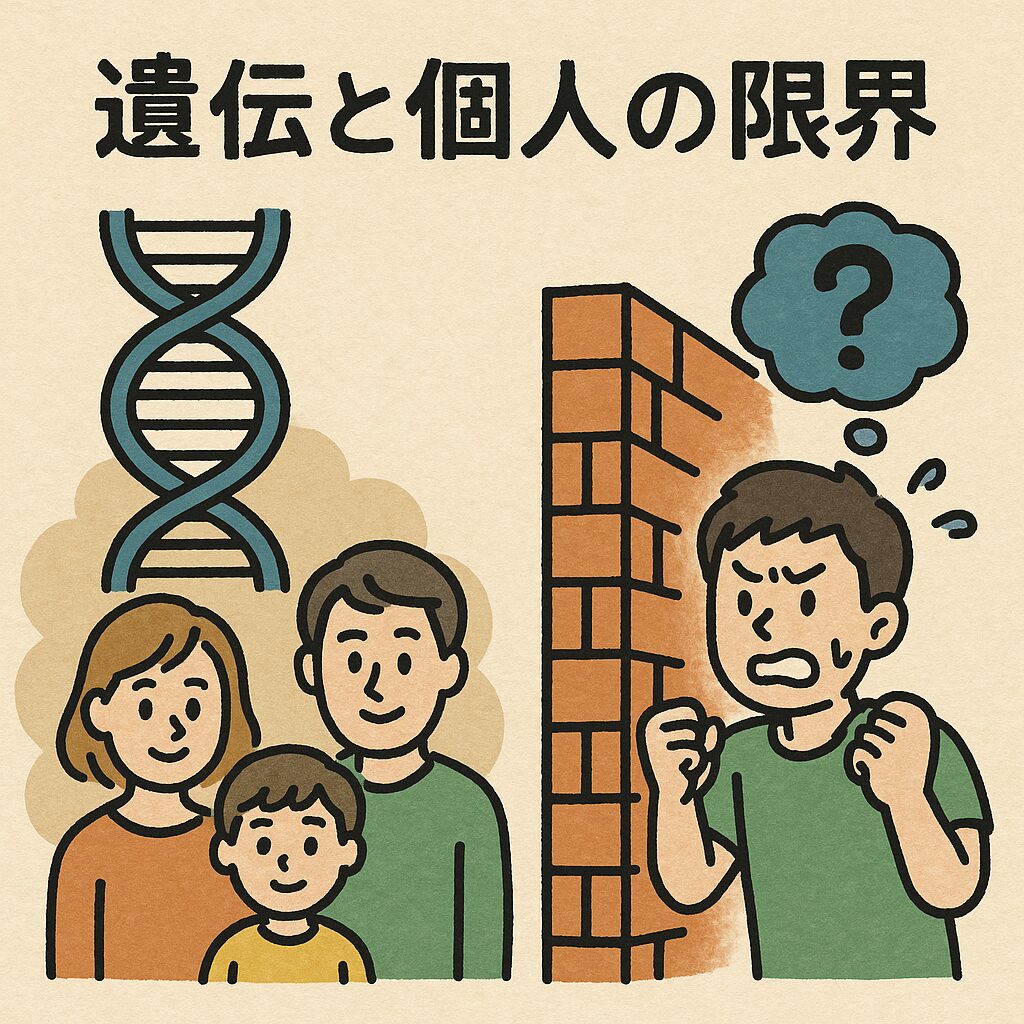

- 人間の限界は、その多くがあらかじめ遺伝子で決まってしまう。そのため限界があるのは仕方のないことである。重要なのはその限界を見極めて、どのように対処していくかだ。

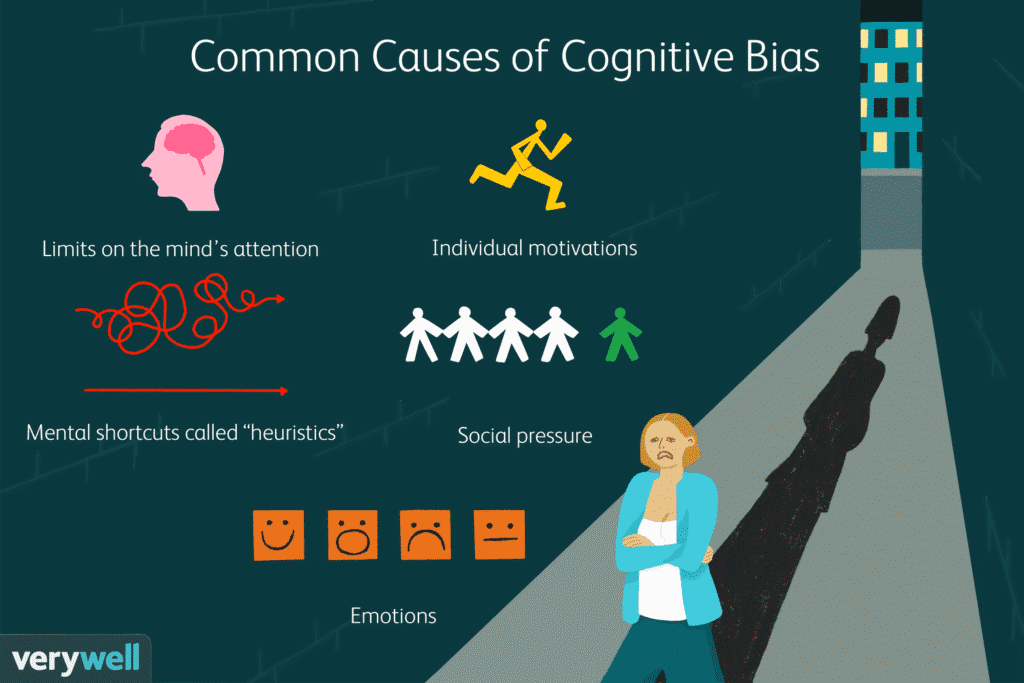

- 人間の脳は「バイアス」に影響されると、合理的な判断ができなくなる。だがバイアスの種類を知るだけでも、その悪影響を和らげることができる。

- バイアスから解放され、無理なく限界を突破するために重要なのは、「セルフモニタリング」「クリティカル・シンキング」「知的謙遜」の3つである。

遺伝と個人の限界:科学的理解と実践的アプローチ

身体能力が遺伝的要因に影響されることは広く認識されていますが、実は「性格」や「知性」といった内面的特性も遺伝子に大きく左右されています。研究によれば、性格特性の約50%は遺伝的要素によって決定されるとされています。このことから、単純に「能力の限界を超えたい」と願うだけでは、現実的な変化を得ることは容易ではありません。

「限界とは単にネガティブな思い込みの産物だ」という意見も存在します。確かにそのような事例もありますが、ここで直面する根本的な課題は、「生物学的な限界」と「思い込みによる限界」をどのように区別するかという点にあります。もし自分が感じている制約が単なる思い込みではなく生物学的な要因に基づいている場合、それを無理に乗り越えようとしても成果は期待できず、むしろ過度なプレッシャーによって精神的健康を損なうリスクがあります。

さらに、限界は静的なものではなく、環境条件や生活習慣、その日の体調など様々な外的要因によって常に変動しています。日々変化する可能性がある限界について過度に思い悩むことは生産的ではありません。つまり、限界の存在自体を問題視するのではなく、それとどう向き合うかが重要なのです。

では、「限界」に対してどのように取り組むべきでしょうか。最も効果的なアプローチは「実践的な検証」です。例えば体力の限界について考えるとき、「これ以上働くと健康を害するかもしれない」という懸念が生じた場合、単に「それは思い込みだ!」と自分に言い聞かせるだけでは状況は改善しません。自分の真の体力的限界を把握するためには、定期的な運動で体力を向上させる、休養を取って回復を促すなど、具体的な仮説を立てて実際に試してみることが不可欠です。このような実践を通じてこそ、自分自身の限界についての正確な理解が得られるのです。

変化への抵抗を超える:認知バイアスと行動変容の科学

失敗したら別の方法を試すという戦略は、その単純明快さにもかかわらず、実践することは意外に難しいものです。多くの人が「理解していても実行できない」状況に陥ります。さらに懸念すべきは、「そのことはすでに理解している」と認識しながらも、具体的な行動に移せないというパターンです。このジレンマに捕らわれると、問題解決は永遠に先延ばしにされてしまいます。

一見異なるこれらの行動パターンは、実は「現状維持バイアス」という共通の認知的傾向に根ざしています。論理的には変化が必要だと理解していても、新たな選択肢を受け入れられず、現状にとどまりたいという無意識の欲求が働いているのです。この傾向は人類の進化の過程で脳に組み込まれたメカニズムであり、変化に対する本能的な抵抗感の源泉となっています。しかし現代社会においては、仮説を迅速に検証し、柔軟に変化できる人のほうが圧倒的に適応力に優れています。

現在の認知科学では、現状維持バイアスを含め、60~80種類もの認知バイアスが特定されています。これらのバイアスは通常、私たちの意識に上ることなく判断プロセスに影響を及ぼしています。アインシュタインの「無限なのは宇宙と人間の愚かさだけだ」という洞察は、少なくとも認知バイアスに関しては鋭い真実を突いています。これらのバイアスに無自覚なまま意思決定を続ければ、その影響力から逃れることはできません。

幸いなことに、近年の認知科学の発展により、これらのバイアスがもたらす思考の歪みを認識し、その影響を最小限に抑えるための効果的なアプローチが開発されてきました。このエビデンスに基づいた手法こそが、筆者が提唱する「科学的根拠に基づいた限界突破の方法論」の核心なのです。

本書の要点 自分を知る パーソナル・プロジェクトから導かれる行動 あなたがレストランにいると、隣のテーブルには男性二人組が座っています。そのうちの一人が運ばれてきたステーキについて「焼き加減が良くない[…]

認知バイアスを克服するための実践的思考法

認知バイアスに効果的に対抗するには、判断を下す前に脳の合理的思考システム(合理脳)を意識的に活性化させることが不可欠です。以下に、日常生活で実践できる効果的な方法をご紹介します。

ワン・アット・ア・タイム戦略

複数の選択肢から決断を迫られた際、すべての選択肢を同時に比較するのではなく、一つずつ順に検討していく手法です。人間の認知システムは周辺情報に容易に影響されやすいという特性がありますが、「一度に一つだけ」のアプローチを意識的に採用することで、関連性の低い情報からの干渉を最小化し、より客観的な判断が可能になります。

中庸思考法

意思決定に迷った場合は、次の3段階のプロセスを踏むことで、バランスの取れた結論に到達できます。

- まず直観的な考えを特定する(直観思考)

- 次にその直観とは正反対の視点を意図的に探る(反対思考)

- 最後にこの両極端な考えの間にある中間点を模索する(中庸思考)

この3ステップアプローチにより、合理脳が活性化され、極端な判断を避けた適切な結論を導き出せます。

例えば、「自分の業界には将来性がないから転職すべきだ」という直観が浮かんだ場合、あえて「もし現在の業界が今後飛躍的に成長するとしたら」という反対の可能性を考慮します。このプロセスを経ることで、「転職の可能性を探りながらも、現在のポジションでスキルと効率を高める」といった、より現実的かつバランスの取れた行動計画が見えてくるでしょう。

バイアスへの強靭性を育む:日常的な実践アプローチ

認知バイアスは脳の基本的な設計に組み込まれているため、完全に排除することは不可能です。しかし、その影響を最小限に抑えるための心理的防御システムを構築することは可能です。無意識に作用するバイアスに効果的に対抗するには、同じく無意識レベルで機能する防御メカニズムを育成することが重要です。

感謝の実践による視野拡大

感謝の気持ちを意識的に育むことは、自己中心的な視点から解放される強力な手段です。感謝を実践することで、自己意識の過剰な集中が緩和され、他者や周囲の状況へと注意が自然に向けられるようになります。このマインドシフトは、バイアスの影響から距離を置き、より客観的な視点を養うことを助けます。この効果を高めるには、感謝の対象を具体的に書き出す習慣を取り入れると効果的です。

環境による意思決定の最適化

人間は本質的に社会的存在であり、周囲の人々から強い影響を受けます。したがって、個人が所属するコミュニティや社会的環境は認知パターンに重大な影響を与えます。批判的思考能力に優れ、バイアスへの耐性が強い人々との交流を意識的に増やすことで、自らの判断力も向上させることができます。

ストレス下での意思決定回避

ストレス状態は認知機能を著しく低下させ、バイアスの影響を増幅します。注目すべきは、実際のストレス要因が存在しなくても、単に「何か問題が発生するかもしれない」という予期不安だけで判断能力が損なわれる点です。重要な決断を迫られている場合は、精神的に安定した状態であることを確認し、必要に応じて決断を延期することも賢明な選択と言えるでしょう。

学習態度の形成:その起源 学習への姿勢は、幼少期から徐々に形成される複雑な心理的メカニズムの結果です。同じ家族、同じ学校環境で育っても、人によって学びへのアプローチは大きく異なります。 初期体験の重要性 […]

認知バイアスの理解:好感度ギャップの事例

認知バイアスの具体的なメカニズムを理解することは、それ自体がバイアスの影響を軽減する効果的な防御策となります。意識的に各バイアスの特徴を知ることで、無意識の思考パターンを修正する能力が高まります。

好感度ギャップ:過小評価される社会的受容

「好感度ギャップ」は、私たちが他者からの好意を実際よりも低く見積もる傾向を指します。根拠が乏しい状況でも「自分は相手に良い印象を与えられなかったのではないか」と考えてしまうこの心理的傾向は、一度発生すると驚くほど持続的です。研究によれば、こうした否定的な自己認識は数カ月にわたって継続することが示されています。このバイアスが強く作用すると、対人関係の質が低下するだけでなく、自己評価や精神的健康にも深刻な悪影響を及ぼす可能性があります。

人間の認知システムは、社会的交流における微妙な好意のシグナルを正確に解読することが本質的に困難です。この限界を認識し、「多くの場合、他者は自分が想像するよりもはるかに好意的に自分を見ている」という事実を意識するだけでも、このバイアスによる悪影響を大幅に緩和することができます。

この認識を日常的に思い出すことで、不必要な社会的不安や自己疑念から解放され、より健全な人間関係の構築が可能になります。

隠れナルシシズム:自己認識の盲点と対人関係への影響

自分を平均以上に評価する潜在的な傾向、いわゆる「隠れナルシストバイアス」は、多くの人々が無自覚に抱える認知の歪みです。このバイアスは広範に見られる現象であり、自己評価と客観的現実との間に看過できない乖離を生み出します。

表面的な自己愛を堂々と表現する典型的なナルシストとは対照的に、「隠れナルシスト」はより複雑で微妙な心理構造を持っています。彼らは内面において「自分だけが真実を理解している」「周囲の人々は自分より知的に劣っている」といった優越感を密かに保持しています。このタイプのバイアスは、表面化しにくいがゆえに、対人関係においてより根深い問題を引き起こす可能性があります。

隠れナルシストバイアスを持つ個人は、自身に特別な才能や能力が備わっていると無意識に信じているため、実際の能力開発や技術向上のための地道な努力を怠りがちです。同時に、精神的な脆弱性から建設的なフィードバックや批判を受け入れることが極めて困難であり、些細な指摘さえも個人攻撃と捉え、長期にわたる恨みや反感に発展させることがあります。

この認知バイアスに気づかず影響を受け続けると、生産性の著しい低下を招くだけでなく、実際の能力向上が停滞する一方で自己評価だけが不相応に高まるという不均衡が生じます。さらに、この態度は周囲からの信頼や尊敬を失わせ、健全な対人関係の構築を阻害する要因となります。

後知恵バイアス:記憶の再構成と学習への影響

過去の出来事を振り返った際に「そうなることは予測できていた」と思い込む認知的傾向は「後知恵バイアス」と呼ばれています。このバイアスに陥ると、自分の判断ミスや認識の誤りに対する洞察が妨げられ、結果として失敗からの貴重な学習機会を逃してしまう危険性があります。

発生メカニズム

後知恵バイアスは特に次の二つの条件下で顕著に現れます:

- 因果関係の明確さ – ある出来事の原因が容易に特定できるとき、私たちは無意識のうちにその因果関係を「明白だった」と事後的に解釈しがちです。結果を知った後では、その結果に至るプロセスが必然的に思えてくるのです。

- 予測可能性の錯覚 – その出来事が一般的な予想の範囲内であった場合、たとえ自分自身が異なる予測をしていたとしても、「自分もそうなると思っていた」という錯覚が生じやすくなります。実際の記憶が結果に合わせて無意識に書き換えられる現象です。

対処アプローチ

後知恵バイアスの影響を軽減するためには、意識的に代替的思考を取り入れることが効果的です。特に「もし異なる結果になっていたら、どのように考えていただろうか?」という反事実的思考法を実践することで、思考の柔軟性が高まります。この単純だが強力な思考エクササイズは、バイアスの呪縛から解放され、より客観的かつ多角的な視点で状況を分析する能力を養うことができます。

この実践を通じて、私たちは過去の意思決定や判断をより正確に評価し、真の学びを得ることが可能になります。

確率思考とは、不確実な状況下での意思決定において確率的視点を取り入れる思考法です。日常生活からビジネス、科学的判断まで、様々な場面で役立つ考え方です。この記事では、確率思考の基本概念から応用例までを事例とともに詳しく解説します。[…]

無理なく限界を超える3つの突破力

セルフモニタリングの力:自己認識と感情制御の実践的アプローチ

セルフモニタリングとは、自分自身の行動、思考、感情を意識的に観察し、体系的に記録していくプロセスを指します。家計簿はその代表的な実践例であり、単に支出を記録するという行為だけでも、脳の衝動的な反応を抑制し、自己制御能力を顕著に向上させる効果があります。この効果は家計管理に限らず、日常生活における何らかのデータを継続的に記録するという基本原則さえ守れば、どのような領域でも脳の客観的思考能力を育成することが可能です。

感情のモニタリング:自己制御への鍵

特に効果的なのが「感情」に焦点を当てたモニタリングです。感情の動きを意識的に追跡することで、より高度な客観性と自己認識を養うことができます。これが重要である理由は、感情が私たちの意思決定や行動に及ぼす影響力の大きさにあります。脳内で理性と感情が対立した場合、進化的な要因から多くの状況において感情が優位性を持ち、最終的な判断を左右することが知られています。

1日再構成法:実証された効果

感情モニタリングの具体的手法として「1日再構成法」が高い効果を示しています。この方法では、日々の終わりに専用の記録用紙を用いて、その日の出来事を以下の5つの視点から体系的に振り返ります:

- 時間的枠組み:各活動の開始時刻と終了時刻

- 活動内容:具体的に何を行っていたか

- 社会的文脈:誰と一緒にいたか

- 快楽度:感じた喜びや楽しさの程度

- 意義度:その活動から得られた充実感や達成感

研究によれば、この手法を3〜4週間継続した参加者は、自己の心理状態に対する客観的理解力が向上し、全体的な幸福感が有意に増加したことが報告されています。この構造化された自己観察法は、感情パターンの認識と心理的ウェルビーイングの促進に効果的なツールとして機能します。

クリティカル・シンキング:成功へ導く思考力の養成

クリティカル・シンキング(批判的思考)とは、様々な問題や課題に対して認知バイアスの影響を最小限に抑えながら、最適な判断を導き出すための体系的な分析手法です。先天的な知能指数(IQ)とは異なり、クリティカル・シンキングは適切な訓練によって着実に向上させることが可能です。研究によれば、この思考力に優れた人ほど人生における様々なトラブルを回避する確率が高まることが実証されています。このことから、クリティカル・シンキングは現代社会における個人の成功と充実した人生を実現するための不可欠なスキルとして認識されています。

質問集アプローチ:思考力強化の実践法

クリティカル・シンキングを効果的に鍛える最も取り組みやすい方法が「構造化された質問集」の活用です。困難な状況に直面した際、「この問題の本質は何か?」「他者の視点から見るとどのように見えるか?」といった質問を自ら投げかけ、系統的に考察することで、衝動的な判断を避け、より合理的な思考プロセスへと自己誘導することができます。

クリティカル・クエッションのビッグ6:即時思考強化ツール

即座の判断を求められる場面でも合理的思考を発動させるには、どのような状況にも適用可能な汎用的な質問セットを準備しておくことが有効です。特に効果的なのが「クリティカル・クエッションのビッグ6」と呼ばれる以下の質問群です:

- 状況認識:現在、自分の身に何が起きているのか?

- 重要性評価:なぜこの問題・課題は重要なのか?

- 盲点探索:見落としている要素や情報は何か?

- 思考プロセス確認:現在の結論にどのような過程で到達したのか?

- 情報源検証:この情報や見解は誰が提示したものか?

- 代替案検討:他に考慮すべき視点や選択肢はないか?

日常の様々な場面で、たとえ些細な事柄であっても、これらの質問を意識的に自分に投げかけることで、問題の本質を明確に把握し、より適切な対応策を見出す能力が培われます。「なんとなく」判断するのではなく、この6つの質問を通じて思考を深化させることが、クリティカル・シンキングの真髄と言えるでしょう。

知的謙遜

知的謙遜とは、自分の知識の範囲と限界を正確に認識し、知識の不足を素直に受け入れる姿勢です。研究によれば、自分の知識を過大評価する人は文章の理解力が低い傾向にある一方、知的謙遜の高い人はエビデンスに基づいた判断ができることが示されています。特に自信のある分野こそ、自分に対して批判的な視点を持つことが重要です。

知的謙遜を育てる効果的な方法として「ティーチング」があります。自分の専門知識を他者に説明しようとすると、多くの場合、どこかで言葉に詰まる瞬間が訪れます。この躓きこそが知的謙遜を培う貴重な機会となります。説明がうまくできなかった部分に注目し、その事実を受容することで「自分の理解はまだ不十分だ」という認識が生まれ、知的謙遜の成長につながります。

まとめ

本書では他にも多様なバイアスとその克服法が紹介されています。しかし著者が強調するように、バイアスを完全に排除することは容易ではありません。バイアスについて学んだ直後は判断力が向上しますが、意識的な取り組みを怠れば、再びバイアスの影響下に戻ってしまいます。

この課題に対処するために、定期的に本書を読み返すことが効果的でしょう。さらに、自分のバイアスを本格的に克服したい方には、巻末収録の「10週間プログラム」への挑戦をお勧めします。

本書の考える地頭力は、「発想力」「論理的思考力」「共感力」の3つで構成されている。ノート術を通して、ビジネスに欠かせないこの3つの力を鍛えよう。 「スタンフォード式超ノート術」では、必要な場面に応じて、「アイデア・ノート」「ロジカ[…]