すももは日本の伝統的な果物の一つであり、その栽培は農業において重要な位置を占めています。この記事では、すもも果樹農家を目指す方に向けて、栽培技術から日常生活、研修制度、経済面まで詳細に解説します。

1. すもも栽培の基礎知識

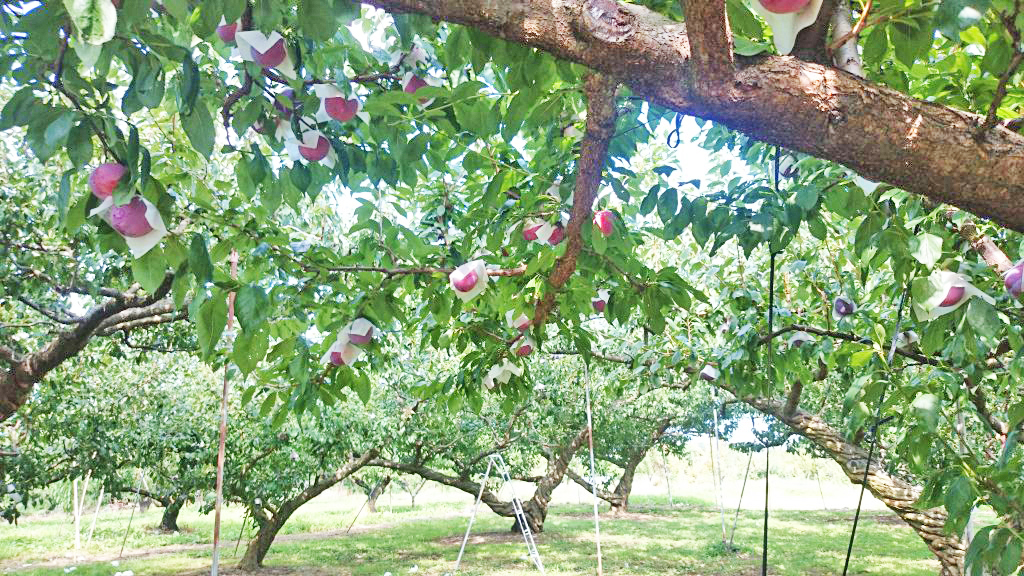

すももの特性

すもも(プラム)は、バラ科サクラ属に属する落葉高木果樹です。日本では古くから栽培されており、品種も豊富です。主な品種には「ソルダム」「太陽」「貴陽」「サンタローザ」などがあります。

栽培に適した環境

- 気候: 温暖な気候を好みますが、冬季の低温も必要とします

- 土壌: 水はけの良い肥沃な土壌が理想的

- 地域: 長野県、山梨県、和歌山県などが主要産地

栽培暦

- 冬季(12月〜2月): 剪定作業

- 春季(3月〜5月): 開花・受粉・摘果

- 夏季(6月〜8月): 収穫期

- 秋季(9月〜11月): 施肥・土壌管理

真っ赤に熟したサクランボは「初夏の宝石」とも呼ばれ、高い人気と需要がある果物です。山形県や北海道を中心に全国各地で栽培されており、短い収穫期間ながらも高単価で取引されることが特徴です。この記事では、サクランボ果樹農家になるための栽[…]

2. 栽培方法と技術

土地の準備と植え付け

- 土壌分析: pHや養分バランスを確認

- 畝立て: 排水性を考慮した畝の形成

- 苗木選び: 品種選定と健全な苗木の入手

- 植え付け時期: 主に冬季の休眠期(11月〜3月)

- 植え付け間隔: 品種により異なるが、一般的に4〜6m間隔

剪定技術

- 冬季剪定: 樹形づくりと果実生産のバランスを考慮

- 夏季剪定: 果実の日当たり改善と翌年の花芽形成促進

- 主な剪定方法: 開心自然形、変則主幹形など

受粉と結実管理

- 受粉樹の配置: 多くの品種で自家不和合性があるため、受粉樹が必要

- 人工授粉: 花粉を人工的に交配させる技術

- 摘果: 適正な果実数に調整し、品質向上を図る

病害虫対策

- 主な病気: 灰星病、炭疽病、縮葉病など

- 主な害虫: カイガラムシ、アブラムシ、カミキリムシなど

- 防除方法: 予防的薬剤散布、耕種的防除、生物的防除の組み合わせ

- 減農薬栽培: IPM(総合的病害虫管理)の実践

収穫と出荷

- 収穫時期の見極め: 色づき、硬さ、糖度などで判断

- 収穫方法: 傷をつけないよう丁寧に手摘み

- 選果・パッキング: サイズ・品質による選別

- 予冷と保管: 品質保持のための温度管理

夏の風物詩であるスイカは、日本の食卓に欠かせない果物の一つです。その甘い果肉と爽やかな食感は多くの人に愛され、夏のレジャーや贈答品としても人気があります。この記事では、スイカ栽培に興味を持つ方に向けて、栽培方法の基礎から日常生活、[…]

3. 研修・教育制度

公的研修制度

- 農業次世代人材投資事業(旧:青年就農給付金)

- 新規就農者に最大150万円/年(最長5年間)の資金を支援

- 申請条件:50歳未満、独立・自営就農する者など

- 農業大学校・農業高校

- 各都道府県の農業大学校で専門的な知識・技術を習得

- 2年制のカリキュラムが一般的

- 農業実践研修制度

- 各自治体が実施する短期・中期の研修プログラム

- 実践的な栽培技術を習得可能

民間研修制度

- 農業法人でのインターンシップ

- すもも栽培農家での研修生として経験を積む

- 1〜3年の実践的な研修が一般的

- WWOOF(世界有機農場機会ネットワーク)

- 有機農業を実践する農家で研修可能

- 食と宿泊の提供を受けながら働く制度

- 農業ベンチャー企業の研修プログラム

- 最新の栽培技術や経営ノウハウを学べる

自己学習リソース

- 専門書籍・雑誌

- 『果樹園芸大百科』『農業技術大系 果樹編』など

- 月刊誌『果実日本』『現代農業』など

- オンライン学習

- 農林水産省や各都道府県のウェブサイト

- YouTubeなどの動画教材

- セミナー・勉強会

- JA(農協)主催の講習会

- 民間企業主催の栽培セミナー

はじめに:日本の米農業の現状 日本の米農業は長い歴史と伝統を持ち、国民の主食を支える重要な産業です。しかし、近年は農業従事者の高齢化や後継者不足、国際競争の激化など、様々な課題に直面しています。一方で、高品質な日本米への国内外の需要[…]

4. 日々の農家生活

季節ごとの主な作業

- 冬(12月〜2月)

- 剪定作業(最も重要な時期)

- 土壌改良、肥料散布

- 防寒対策

- 春(3月〜5月)

- 開花管理・人工授粉

- 新梢管理

- 摘果作業

- 病害虫防除

- 夏(6月〜8月)

- 収穫作業(最も忙しい時期)

- 選果・出荷

- 夏季剪定

- かん水管理

- 秋(9月〜11月)

- 収穫後の管理

- 基肥施用

- 翌年の準備

一日のスケジュール例(収穫期)

- 5:00 起床

- 5:30〜10:00 収穫作業(暑くなる前)

- 10:00〜12:00 選果・梱包

- 12:00〜13:00 昼食・休憩

- 13:00〜16:00 出荷準備・JA/市場への出荷

- 16:00〜18:00 園地管理(除草、かん水など)

- 18:00〜 夕食・事務作業・翌日の準備

ライフスタイル

- 居住環境

- 多くは産地の農村部での生活

- 古民家改修や新築など住居の確保が必要

- 地域コミュニティ

- 地域の農家ネットワークへの参加が重要

- 共同作業や情報交換の場が多い

- オフシーズンの過ごし方

- 収穫期以外は比較的時間に余裕がある

- 加工品開発や販売戦略立案などに時間を使う農家も

一般社団法人イシノマキ・ファーム主催の農家見学ツアーに行ってきました。石巻の農家を何軒か訪問しましたが、東日本大震災の津波で大きな被害を受けた石巻の復興の姿を見る事もできて、大変有意義なツアーでした。 ツアーのスケ[…]

5. 収入と経済計画

初期投資

- 土地取得・賃借: 500万円〜3,000万円(10aあたり)

- 地域により大きく異なる

- 賃借の場合は年間5〜10万円/10a程度

- 設備投資:

- トラクター: 200万円〜500万円

- 防除用機械: 50万円〜200万円

- 選果機器: 50万円〜100万円

- 貯蔵施設: 100万円〜300万円

- 苗木・資材: 10aあたり50万円〜100万円

年間経費

- 肥料代: 10aあたり5万円〜10万円

- 農薬代: 10aあたり10万円〜20万円

- 光熱費・燃料代: 10aあたり5万円〜10万円

- 資材費: 10aあたり5万円〜10万円

- 人件費(臨時雇用): 収穫期に10aあたり20万円〜30万円

収入モデル

- 出荷規模別年間収入目安(10a当たり)

- 小規模(10a): 50万円〜100万円

- 中規模(50a): 250万円〜500万円

- 大規模(100a以上): 500万円〜1,000万円以上

- すももの単価(市場価格)

- 高級品種(貴陽など): 500円〜1,500円/kg

- 一般品種(ソルダムなど): 300円〜800円/kg

- 加工用: 100円〜300円/kg

- 収量目安

- 成園(植え付け5年以上): 10aあたり1,000kg〜1,500kg

- 若木園: 10aあたり300kg〜800kg

資金計画

- 融資制度

- 日本政策金融公庫の農業関係融資

- JA(農協)の営農ローン

- 各自治体の新規就農支援融資

- 補助金制度

- 農業次世代人材投資資金

- 強い農業・担い手づくり総合支援交付金

- 各自治体の独自支援制度

- 収支計画の例(50aの経営の場合)

- 総収入: 約500万円/年

- 経費: 約300万円/年

- 所得: 約200万円/年

概要 古古古米とは、収穫から3年が経過したお米のことを指します。収穫した年から年数を重ねる毎に「古」が増え、前年に収穫された米を古米、前々年に収穫された米を古古米(ここまい)、そして3年前に収穫された米を古古古米(こここまい)と呼び[…]

6. 事業戦略と販路開拓

販売戦略

- 従来型販路

- JA(農協)共販: 安定した出荷先だが価格決定権が弱い

- 卸売市場出荷: 多様な買い手にアプローチ可能

- 契約栽培: 安定した収入が見込める

- 直接販売

- 直売所: 中間マージンなしで高単価販売可能

- 農家レストラン: 6次産業化による付加価値創出

- インターネット販売: 全国の顧客にアプローチ可能

- 商品差別化

- 有機栽培・特別栽培: 付加価値による単価向上

- 希少品種の導入: 市場での差別化

- ブランド化: パッケージや名称にこだわる

6次産業化の可能性

- 加工品開発

- ジャム・コンポート: 規格外品の有効活用

- ドライフルーツ: 保存性向上と付加価値化

- スイーツ: 洋菓子店などとのコラボレーション

- 体験農園

- 観光農園: 収穫体験による集客

- 農業体験プログラム: 教育旅行の受け入れ

- 農家民宿: 宿泊と農業体験のセット提供

- 地域ブランド化

- 地域の他農家との連携

- 地理的表示(GI)保護制度の活用

- 地域イベントの開催

マーケティング戦略

- SNS活用

- Instagram、Facebook等での情報発信

- 栽培過程や収穫の様子の発信

- ファンづくりによるリピーター確保

- メディア露出

- 地方メディアへの情報提供

- 食・農業関連雑誌への掲載依頼

- YouTubeなどでの情報発信

- ストーリーテリング

- 栽培へのこだわりを伝える

- 生産者の顔が見える販売

- 土地の歴史や文化との結びつけ

すきま時間があって、1日だけバイトしたいという事はありませんか?しかも農業バイトだと体力は使いますが、自然と触れ合え、運動不足解消、リフレッシュすること間違いなし! 新聞広告に1日農業バイトのチラシが入っていたので、インストールして[…]

7. すもも農家のメリット

経済的メリット

- 高単価作物: 他の果樹と比較しても単価が高い

- 収穫期間の集中: 短期間で収入を得られる

- 長期安定経営: 樹齢20年以上生産可能

ライフスタイル面のメリット

- 自然環境での仕事: 四季を感じながらの農作業

- 季節によるメリハリ: 繁忙期と閑散期の区別がはっきりしている

- 自己裁量の大きさ: 経営者として意思決定ができる

社会的メリット

- 地域貢献: 地域の農業と経済の活性化

- 食文化の継承: 日本の伝統的な果実栽培の維持

- 環境保全: 果樹園による緑地維持と生態系保全

地元の山形で農地を探していたのですが、大江町というところで 田:10,260㎡、畑:8,010㎡、山林:43,630㎡、保安林1,577㎡、原野9,801㎡、宅地360.33㎡ という広大な土地付きの空き家が300万円で売りに[…]

8. すもも農家のデメリットと課題

経済的デメリット

- 初期投資の大きさ: 栽培開始から収入安定まで5年程度必要

- 気象リスク: 霜害、台風などの自然災害による収入変動

- 市場価格の変動: 出荷時期や作柄による価格変動が大きい

技術的課題

- 病害虫管理の難しさ: 多くの病害虫に対する専門知識が必要

- 剪定技術の習得: 数年の経験が必要な高度な技術

- 品質管理の重要性: 均一な品質維持が求められる

ライフスタイル面の課題

- 繁忙期の労働負担: 収穫期は長時間労働になりがち

- 農村部での生活: 都市部との生活環境の違いに適応が必要

- 休暇の取りにくさ: 生育シーズン中は連続休暇が取りにくい

今日の園芸コミュニティでは、F1植物よりも先祖伝来の植物の品種が望ましいことについて多くのことが書かれています。 F1雑種種子とは何ですか? F1雑種種子とは、2つの異なる親植物を他家受粉させることによる植物の品種改良を指しま[…]

9. 成功するための提案

新規就農者への提案

- 段階的な規模拡大

- 最初は小規模からスタート

- 技術習得に応じて徐々に規模を拡大

- 複合経営の検討

- 他の果樹や野菜との複合経営

- 収穫期が異なる作物を組み合わせる

- 先進農家での研修

- 最低2年間は実際の農家での研修を推奨

- 地域特性に合った栽培技術の習得

持続可能な経営のために

- リスク分散

- 複数品種の栽培による収穫期分散

- 複数の販路確保

- 効率化の追求

- 作業の機械化・省力化

- ICT技術の導入(気象センサー、管理アプリ)

- 地域とのつながり

- 地域の先輩農家とのネットワーク構築

- 共同出荷や機械の共同利用

将来展望を考える

- 持続可能な農業の追求

- 環境負荷の少ない栽培方法

- 地域生態系と共存する農業

- 新たな市場開拓

- 輸出市場への挑戦

- 新品種の導入による差別化

- 次世代への継承

- 後継者育成の計画

- 技術・知識の継承方法

シードカタログを確認すると、ハイブリッド種(F1)、他家受粉、先祖伝来種(固定種)という用語に直面する可能性があります。これらの用語が何を意味するかを知ることは、あなたが植物と何を期待するかについてもっと知るのに役立ちます。 特定の[…]

おわりに

すもも栽培は、その美味しさと経済性から魅力的な農業分野です。しかし、成功するためには栽培技術の習得、経営戦略の構築、そして何より継続的な努力が必要です。この記事が、すもも果樹農家を目指す方々の一助となれば幸いです。

果樹栽培は「100年の計」とも言われます。長期的な視点で、自然と向き合いながら、持続可能な農業を実践していきましょう。

「儲かる農業」とは、利益を上げるための効率的で持続可能な農業経営のことを指します。農業は自然環境や市場の変動に影響されやすいため、儲けるためにはいくつかの要素を工夫し、戦略的に取り組むことが重要です。以下のような方法やアイデアが「[…]