お遍路(おへんろ)は、四国の地を一周する日本最古の巡礼路であり、弘法大師空海ゆかりの八十八の寺院を巡る旅です。単なる観光旅行ではなく、修行の道、自己発見の旅、そして深い精神性を持つ文化体験として国内外から多くの人々を惹きつけています。本記事では、お遍路の歴史的背景から実践的な準備情報まで、この伝統的な巡礼について総合的に解説します。

お遍路の概要

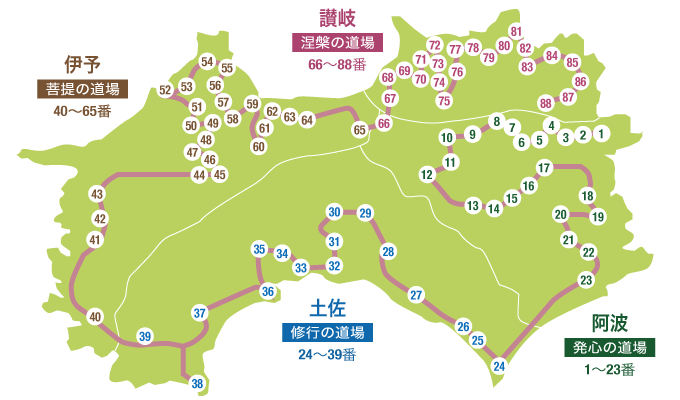

お遍路とは、四国に点在する八十八ヶ所の霊場(寺院)を順に巡る巡礼のことです。正式には「四国八十八ヶ所霊場巡り」と呼ばれ、弘法大師空海(774-835年)と深く関わりのある寺院を訪れる旅です。

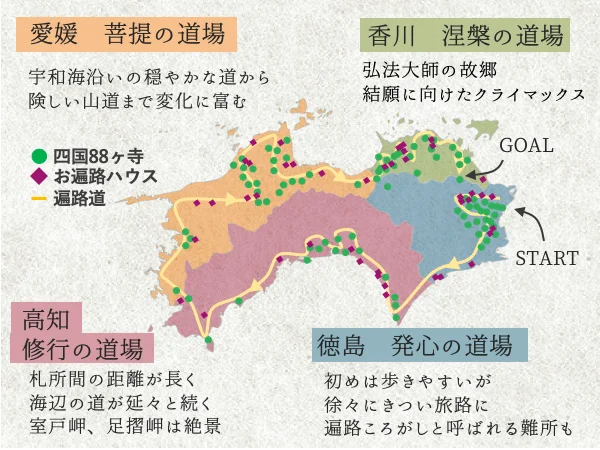

四国四県(徳島、高知、愛媛、香川)を時計回りに巡るこの巡礼路は、単に寺院を訪問するだけでなく、自己と向き合い、人生を見つめ直す精神的な旅でもあります。古来より「同行二人(どうぎょうににん)」という言葉があり、巡礼者は空海とともに歩んでいるという信念が根付いています。

多くの人がお遍路を通じて、日常から離れ、自然とともに歩むことで心の安らぎを得たり、人生の転機を見いだしたりします。また、地元の人々による「お接待(おせったい)」という無償の歓待の習慣も、この巡礼の大きな特徴となっています。

お遍路の歴史

起源と発展

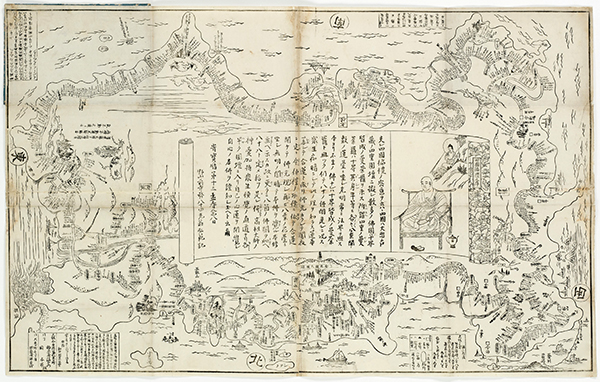

お遍路の正確な起源については諸説ありますが、一般的には12世紀頃に始まったとされています。しかし、組織化された巡礼として八十八ヶ所という形が確立したのは江戸時代(17-19世紀)とされています。

- 空海との関係

空海は真言密教の開祖として知られ、中国から帰国後、四国各地で修行や布教活動を行いました。彼の足跡と関連して巡礼路が形成されたと考えられています。 - 江戸時代の発展

庶民の間で巡礼が人気となり、「四国遍路道指南」などの巡礼ガイドが出版され始めました。当時は交通手段が限られていたため、ほとんどの人が歩いて巡礼を行いました。 - 明治時代の危機と復興

明治初期の神仏分離政策により、一時的に巡礼活動は衰退しましたが、その後復興しました。 - 現代の発展

1950年代以降、交通手段の発達により、バスや車、タクシーを利用した「車遍路」も増え、多様な形態の巡礼が可能になりました。2014年には「四国遍路」として日本遺産に認定され、現在はユネスコ世界遺産への登録も目指されています。

社会的・文化的意義

お遍路は単なる宗教的行為を超えて、以下のような社会的・文化的意義を持っています

- 地域文化の保存

各寺院や巡礼路には地域固有の文化や伝統が息づいています。 - コミュニティの絆

お接待の文化は地域社会の結束を強化し、世代を超えた交流を促進します。 - 精神的・身体的健康

長距離を歩くことによる身体的効果と、精神的な内省による心理的効果が期待できます。 - 国際的な文化交流

近年では海外からの巡礼者も増え、日本文化の国際的理解に貢献しています。

お遍路の種類

お遍路には様々な巡り方があり、それぞれの目的や状況に合わせて選ぶことができます。

通し打ち(とおしうち)

一度の旅で88ヶ所すべてを連続して巡る形式です。一般的には1~2ヶ月かかりますが、短期間で集中的に巡礼することで深い精神的体験ができるとされています。

- メリット:一度の長旅で完結できる、深い没入感を得られる

- デメリット:長期間の休暇が必要、体力的な負担が大きい

区切り打ち(くぎりうち)

複数回に分けて巡る方法です。例えば、県ごとに分けたり、週末だけを利用したりして少しずつ巡ります。

- メリット:時間的・体力的に無理なく行える、長期にわたり巡礼体験を味わえる

- デメリット:全体を完結するまで時間がかかる、連続性が途切れる場合がある

逆打ち(ぎゃくうち)

通常とは逆の順序(第88番から第1番へ)で巡る方法です。弘法大師に会いに行くという意味を持ち、特別な功徳があるとされています。

- メリット:一般的な巡礼者とは異なるルートで人混みを避けられる、特別な精神的意味を持つ

- デメリット:逆方向の案内が少ないため道に迷いやすい場合がある

時計回りの回り方(順打ち)と反時計回りの回り方(逆打ち)の違い

お遍路は伝統的に時計回り(第1番から第88番へ)に巡る「順打ち」が一般的です。これは弘法大師の後を追って歩くという意味があります。一方、反時計回り(第88番から第1番へ)の「逆打ち」は、弘法大師に会いに行くという意味を持ちます。

- 順打ち(じゅんうち):初心者に適している、案内が充実している

- 逆打ち(ぎゃくうち):経験者や二度目以降の巡礼者、特別な願掛けをする人に選ばれることが多い

移動手段による分類

歩き遍路

最も伝統的な方法で、すべての行程を徒歩で巡ります。空海の足跡を辿るという意味で最も本来の形とされています。

- 特徴:ゆっくりと風景を楽しめる、深い内省の時間が持てる、地元の人々との交流が多い

- 必要日数:約30~60日(体力や歩くペースによる)

自転車遍路

自転車で巡る方法で、効率的に移動しながらも自然を感じることができます。

- 特徴:比較的短期間で巡れる、環境に優しい、山道では大変な場合がある

- 必要日数:約10~20日

バス・電車遍路

公共交通機関を利用して巡る方法です。時間や体力に制約がある人に適しています。

- 特徴:体力的な負担が少ない、季節を選ばない、交通機関の時刻に左右される

- 必要日数:約10~15日(乗り継ぎや待ち時間を含む)

車遍路(マイカー・レンタカー・タクシー)

自家用車やレンタカー、タクシーを利用して巡る方法です。時間効率が最も良い方法です。

- 特徴:短期間で効率的に巡れる、荷物の心配が少ない、駐車場の確保が必要

- 必要日数:約7~10日(効率良く回れば1週間程度も可能)

団体バスツアー遍路

旅行会社が企画する団体ツアーに参加する方法です。すべての手配が済んでいるため、初心者にも安心です。

- 特徴:ガイド付きで安心、すべての手配が済んでいる、他の巡礼者との交流がある

- 必要日数:約7~14日(ツアー内容による)

お遍路の装備

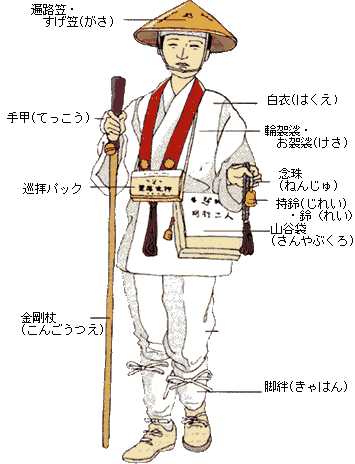

伝統的な装束

伝統的なお遍路姿は、白装束に身を包み、独特の装備を身につけます。これらは単なる衣装ではなく、それぞれに意味があります。

現代の実用的な装備

伝統的な装束に加えて、または代わりに、以下のような現代的な装備も重要です

- 白衣(びゃくえ)

死に装束を意味し、この世への執着を捨てる覚悟の象徴です。現代では白いTシャツや白いジャケットなどで代用することも多いです。 - 輪袈裟(わげさ)

首から掛ける細長い白い布で、仏教徒の証です。 - 菅笠(すげがさ)

「笠」と呼ばれる円錐形の帽子で、日差しや雨を防ぎます。「南無大師遍照金剛」という文字が書かれていることが多いです。 - 金剛杖(こんごうづえ)

歩行を助ける杖で、「同行二人」の文字が刻まれており、弘法大師と共に歩んでいるという信念の象徴です。「杖にもお参りをさせる」という意味で、お寺では景色を見渡しやすい場所に立てかけます。 - 数珠(じゅず)

祈りや読経の際に使用します。 - 納経帳(のうきょうちょう)

各寺院で朱印を押してもらうための帳面です。服装:季節に応じた動きやすい服装、重ね着ができるもの、雨具(レインコートやポンチョ) - バックパック

荷物を入れる軽量なリュックサック - 水筒

こまめな水分補給のため - 日焼け止め・虫除け

屋外での長時間の行動に備えて - 救急用品

絆創膏、痛み止め、常備薬など - 地図・ガイドブック

専用のお遍路地図やアプリが便利 - 現金

小さな寺院やお接待の場では電子決済ができないことが多い - モバイルバッテリー

スマートフォンなどの充電用 - タオル・ウェットティッシュ

汗を拭いたり、手を清潔に保つため - 履物

歩き遍路の場合は特に重要で、慣れた歩きやすい靴、予備の靴下

必要書類と準備物

- 納経帳(のうきょうちょう)

各寺院で御朱印をいただくための帳面。約2,000~3,000円で購入できます。 - 納経料

各寺院で納経帳に朱印を押してもらう際の寄付金(一般的に300円程度) - 御影帳(みえちょう)

各寺院の本尊の絵や弘法大師の絵が描かれた帳面(オプション) - 掛軸(かけじく)

全寺院を巡り終えた証として集める掛け軸(オプション) - 保険証のコピー

万が一の怪我や病気に備えて - 宿泊先の予約確認書

特に繁忙期には事前予約が推奨されます

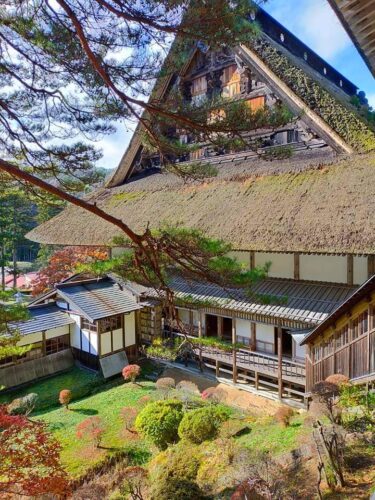

大乗寺の概要 大乗寺(だいじょうじ、大乘寺)は、石川県金沢市長坂町にある曹洞宗の寺院。山号は東香山、椙樹林、古くは金獅峯。僧堂がある。江戸時代にここで清規(僧侶の修行規則)が再構築され、規矩大乗と称された。周防正行監督、本木雅弘主演[…]

お遍路のルールとマナー

基本的な作法

お遍路には、寺院での参拝方法や道中での振る舞いに関する基本的な作法があります。

寺院参拝の手順

- 山門をくぐる前:一礼して「南無大師遍照金剛」と唱えます。

- 手水舎(ちょうずや):手と口を清めます。左手→右手→口→左手の順です。

- 本堂参拝:焼香、読経、納経を行います。一般的な手順は以下の通りです。

- 賽銭箱に賽銭を入れる

- 鐘を鳴らす(場所による)

- ろうそくと線香をあげる

- 合掌して般若心経などを唱える

- 納経所で納経帳に朱印をいただく

- 大師堂参拝:本堂と同様の作法で参拝します。

道中での作法

- 挨拶:他の遍路や地元の人々には積極的に挨拶をします。「同行二人」「お接待ありがとうございます」など。

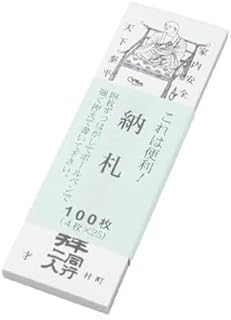

- 感謝の気持ち:お接待を受けた際は、丁寧にお礼を言います。お礼として納め札(名刺サイズの紙に自分の名前と住所を書いたもの)を渡すこともあります。

- 環境への配慮:ゴミは持ち帰り、自然環境を大切にします。

お接待の文化

「お接待」とは、遍路道を歩く巡礼者に対して、地元の人々が食べ物や飲み物、時には宿泊場所を無償で提供する四国独特の習慣です。

- お接待の意味:弘法大師に対する供養の気持ちと、遍路への思いやりが基本にあります。

- お接待の種類:お茶や果物などの簡単な食べ物から、食事、宿泊、時には交通費の援助まで様々です。

- お接待への対応:丁寧に感謝の気持ちを伝え、強制されない限り断らないのがマナーです。

タブーと注意点

- 写真撮影:寺院内部では許可を得てから撮影するのがマナーです。特に本堂内の仏像などは撮影禁止の場合が多いです。

- 私有地への立ち入り:遍路道が私有地を通る場合もありますが、必ず許可されたルートを歩きましょう。

- 音声:寺院内や遍路道では静かに過ごし、他の参拝者の妨げにならないようにします。

- 服装:寺院参拝時は露出の多い服装は避け、帽子をかぶっている場合は脱ぎましょう。

大乗寺の概要 大乗寺(だいじょうじ、大乘寺)は、石川県金沢市長坂町にある曹洞宗の寺院。山号は東香山、椙樹林、古くは金獅峯。僧堂がある。江戸時代にここで清規(僧侶の修行規則)が再構築され、規矩大乗と称された。周防正行監督、本木雅弘主演[…]

お遍路の距離と所要日数

全行程の概要

四国遍路の全行程は約1,200kmに及び、県ごとの特徴や距離が異なります。

- 総距離:約1,200km(歩く場合のルートによって多少異なる)

- 総寺院数:88ヶ所(+ 別格20ヶ所の寺院を含めると108ヶ所)

- 四県の内訳:

- 徳島県(1番~23番):約230km

- 高知県(24番~39番):約300km

- 愛媛県(40番~65番):約350km

- 香川県(66番~88番):約320km

移動手段別の所要日数

各移動手段によって所要日数は大きく異なります。以下はあくまで目安です。

- 歩き遍路:約30~60日(1日平均20~40km歩く場合)

- 自転車遍路:約10~20日(1日平均60~100km走行する場合)

- バス・電車遍路:約10~15日(乗り継ぎや待ち時間を含む)

- 車遍路:約7~10日(効率良く回る場合)

- 団体バスツアー:約7~14日(ツアー内容による)

各県の特徴と難易度

徳島県(発心の道場):1番~23番

- 特徴:修行の始まりを意味し、険しい山道が多く体力的にも精神的にも試される区間です。

- 難易度:★★★★☆(比較的高い)

- 見どころ:太龍寺(21番)への遍路ころがしと呼ばれる急勾配、海部の海岸線

高知県(修行の道場):24番~39番

- 特徴:最も長い距離を歩く区間で、太平洋に面した海岸線と山間部を行き来します。

- 難易度:★★★★★(最も高い)

- 見どころ:室戸岬周辺の寺院群、最御崎寺(24番)からの太平洋の眺め

愛媛県(菩提の道場):40番~65番

- 特徴:瀬戸内海の穏やかな景色が広がり、比較的平坦な道が多くなります。

- 難易度:★★★☆☆(中程度)

- 見どころ:石鎚山系の景色、道後温泉

香川県(涅槃の道場):66番~88番

- 特徴:比較的寺院間の距離が短く、平地が多いため歩きやすい区間です。

- 難易度:★★☆☆☆(比較的低い)

- 見どころ:屋島、金刀比羅宮(こんぴらさん)、根香寺(根香山)

初心者のためのお遍路ガイド

初めてのお遍路計画

初めてお遍路に挑戦する人のための基本的なアドバイスです。

- 目的を明確にする

なぜお遍路をしたいのか、何を得たいのかを考えましょう。 - 季節を選ぶ

最適なシーズンは春(3月下旬~5月)と秋(9月~11月)です。夏は暑さ、冬は寒さと雪に注意が必要です。 - 行程を決める

全行程か区切り打ちか、移動手段は何かを決めます。初心者は区切り打ちや車遍路から始めることも検討しましょう。 - 予算を計画する

宿泊費、食費、納経料、交通費などを含めた予算を立てます。 - 体力づくり

特に歩き遍路の場合は、事前のウォーキングなどで体力をつけておくことが重要です。

初心者向けのおすすめルート

初めての方には、以下のようなルートがお勧めです:

- 短期コース

香川県内の寺院(第66番~88番)は比較的平坦で寺院間の距離も短いため、初心者に適しています。 - 週末利用コース

徳島県内を4~5回の週末に分けて巡るなど、区切り打ちで無理なく始めるのも良い方法です。 - バスツアー体験

まずは1~2日のバスツアーに参加して、お遍路の雰囲気を知るのも良いでしょう。

宿泊施設の種類と予約方法

お遍路での宿泊施設には様々な種類があります:

- 宿坊(しゅくぼう)

寺院が提供する宿泊施設で、精進料理が出されることが多いです。 - 遍路宿

遍路専門の民宿で、遍路の習慣に慣れています。 - 民宿・旅館

地元の宿泊施設で、比較的リーズナブルな価格設定です。 - ビジネスホテル

都市部に多く、便利ですが遍路の雰囲気は薄いです。 - 道の駅・キャンプ場

歩き遍路や自転車遍路の人の中には、予算を抑えるためにこれらの施設を利用する人もいます。

予約方法:

- 繁忙期(春・秋)は1~2ヶ月前からの予約がお勧めです。

- インターネット予約サイトで検索できない宿も多いため、電話での直接予約も検討しましょう。

- 「四国八十八ヶ所霊場会」のウェブサイトには宿泊施設の情報が掲載されています。

交通アクセス

四国へのアクセス方法は様々です:

- 空港:四国には高松、松山、徳島、高知の4つの空港があります。

- 鉄道:JR四国が運営する列車網があり、岡山から瀬戸大橋線で高松へのアクセスが可能です。

- 高速バス:大阪、東京などの主要都市から四国各地へ直行バスが運行されています。

- フェリー:本州や九州から四国各港へのフェリーサービスがあります。

四国内の移動:

- JR四国の列車

- 路線バス(地域によって運行本数が少ない場合があります)

- レンタカー(自由度が高いですが、返却場所に注意)

- 遍路タクシー(遍路専門のタクシーサービス)

四季別のお遍路情報

春(3月~5月)

- 特徴:最も人気の高いシーズンで、気候が穏やかで歩きやすい。

- 見どころ:桜、新緑、春の花々

- 注意点:ゴールデンウィーク期間は混雑し、宿の予約が取りにくくなります。

夏(6月~8月)

- 特徴:梅雨から猛暑の時期で、巡礼者は比較的少なめ。

- 見どころ:海岸線の美しさ、夏祭り

- 注意点:熱中症対策が必須。十分な水分補給と日陰での休憩を。

秋(9月~11月)

- 特徴:春に次いで人気の高いシーズンで、気候が安定している。

- 見どころ:紅葉、秋の収穫祭

- 注意点:10月下旬~11月の紅葉シーズンは宿が混み合います。

冬(12月~2月)

- 特徴:最も巡礼者が少なく、静かに巡れる時期。

- 見どころ:雪景色(特に山間部)、空いている寺院での静かな参拝

- 注意点:山間部では雪や凍結があり、防寒対策が必要です。

正法寺の概要 正法寺(しょうぼうじ)は、岩手県奥州市水沢黒石町にある曹洞宗の寺院。山号は大梅拈華山(だいばいねんげざん)。本尊は如意輪観音。かつては大本山の永平寺、總持寺に次ぐ第三本山と呼ばれた。1990年(平成2年)9月1[…]

お遍路体験者の声と秘訣

実際の体験談

多くのお遍路体験者が、以下のような感想を述べています:

「最初は観光気分で始めたが、歩くうちに自分自身と向き合う時間が増え、人生を見つめ直すきっかけになった」(60代男性、歩き遍路)

「地元の方々のお接待の温かさに何度も救われ、人の優しさを再確認できた旅だった」(40代女性、区切り打ち)

「体力的には厳しい時もあったが、同じ道を歩む他の遍路との出会いが励みになった」(30代男性、自転車遍路)

成功のための秘訣

体験者から共有されている成功のコツをご紹介します:

- 無理をしない:特に歩き遍路の場合、自分のペースを守り、体調管理を最優先にしましょう。

- 柔軟な計画:天候や体調に応じて予定を変更できるよう、余裕を持った計画を立てましょう。

- 地元の人との交流:積極的に挨拶し、地元の人々との交流を大切にしましょう。

- 日記をつける:日々の体験や感情を記録することで、旅の意義が深まります。

- 最小限の荷物:特に歩き遍路の場合、荷物は最小限に抑えることが重要です。

よくある困難と対処法

お遍路中によく直面する問題とその対処法です:

- 体力の消耗:

- 対処法:無理をせず休息日を設ける、宿から宿への荷物配送サービスを利用する

- 靴擦れ・筋肉痛:

- 対処法:事前に靴を慣らしておく、絆創膏や痛み止めを携帯する

- 天候の変化:

- 対処法:天気予報をこまめにチェック、雨具を必ず携帯する

- 迷子になる:

- 対処法:詳細な地図やGPSアプリを活用、迷ったら地元の人に尋ねる

- 宿泊先の確保:

- 対処法:繁忙期は事前予約、予定外の場合は早めに次の宿を探す

結論

お遍路は単なる観光旅行ではなく、日本の伝統文化と精神性に触れる貴重な体験です。1200年以上の歴史を持つこの巡礼路は、現代でも多くの人々に深い感動と気づきをもたらしています。

自分のペースと方法で巡ることができるのがお遍路の魅力であり、初めての方でも段階的に始めることができます。四国の美しい自然、お接待に代表される地元の人々の温かさ、そして寺院の静寂と荘厳さを通じて、特別な旅の体験があなたを待っています。

「同行二人」の精神で、弘法大師とともに歩む四国遍路の旅が、多くの人にとって心の安らぎと新たな発見の機会となりますように。

京都にあるヴィパッサナー瞑想センター、ダンマバーヌでは不定期で奉仕作業とグループ瞑想を行うワークデイが開催されています。今回は、2021年度にワークデイに参加した際の体験記です。 ヴィパッサナー瞑想とは? 自分自身の現実を直接[…]