電気自動車(EV)は環境に優しい未来の乗り物として期待されていますが、実際には消費者や社会にとって看過できない多くの問題点があります。本記事では、EV購入を検討している方や関係者が知っておくべき、EVの深刻な問題点について詳しく分析します。

1. 車両価格の高さ – 経済的負担の大きさ

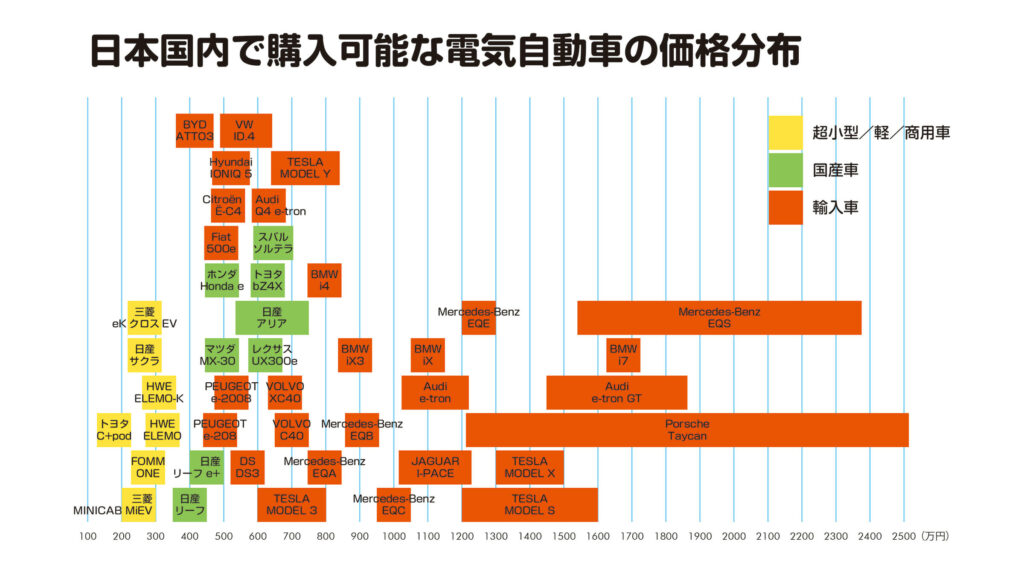

購入時の価格差 EVの最大の問題点は、同クラスのガソリン車と比較して車両価格が50万円~200万円程度高いことです。この価格差は主にバッテリーコストによるもので、一般的な消費者にとって大きな経済的負担となっています。

補助金依存の構造 現在のEV普及は政府の補助金制度に大きく依存しており、補助金がなければ多くの消費者にとって現実的な選択肢になりません。この補助金制度の継続性に疑問符がつくと、EV市場の持続可能性に大きな影響を与える可能性があります。

2. 航続距離の制約 – 実用性の問題

理論値と実際の差 EVはガソリン車に比べて航続距離が短い傾向があり、カタログ値と実際の走行距離には大きな乖離があります。現在では多くの車種が1回の充電で200km以上の走行ができるものの、エアコンの使用や気温の変化により大幅に短縮されます。

遠距離移動の不便さ 長距離移動時には頻繁な充電が必要となり、旅行やビジネス出張での実用性に大きな制約があります。特に充電インフラが未整備の地方部では、移動計画を大幅に制限される可能性があります。

3. 充電インフラの深刻な不足

充電スポット数の不足 ガソリンスタンドが全国に約28,000か所あるのに対し、公共のEV充電スポットは大幅に少なく、地域格差も深刻です。特に地方部では充電スポットを探すことが困難で、「充電難民」となるリスクがあります。

充電時間の長さ 電気自動車の充電時間が長いため、時間がない時には不便という問題があります。急速充電でも30分~1時間程度かかり、ガソリン車の給油時間(約5分)と比較すると利便性で大きく劣ります。

充電設備の信頼性問題 充電スポットの故障や不具合により充電できないケースも多く、事前に充電計画を立てていても予定が狂うリスクがあります。

4. バッテリー劣化と高額な交換費用

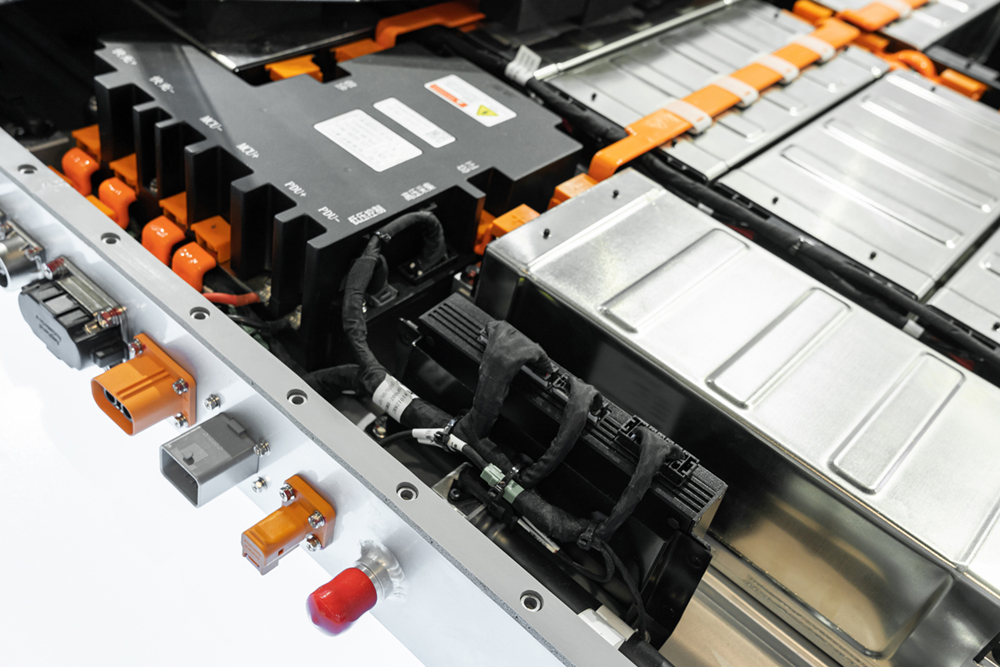

バッテリーの劣化問題 現在の主流であるリチウムイオンバッテリーは、充放電による劣化は比較的生じにくいとされていますが、使っているうちに負極の材料である炭素に分子構造の変化が始まって、炭素内のリチウムイオンが減る、つまり劣化してしまいます。

交換費用の深刻な高さ EVのバッテリー交換をしようとしたところ、8モジュールすべてを交換すると約380万円もかかるという事例が報告されています。この費用は新車を購入するのと同等以上で、EVの経済性を根本的に疑問視させるものです。

保証期間後のリスク 多くのEVメーカーは8年程度のバッテリー保証を提供していますが、保証期間終了後は全額自己負担となり、車両の資産価値を大幅に下げる要因となっています。

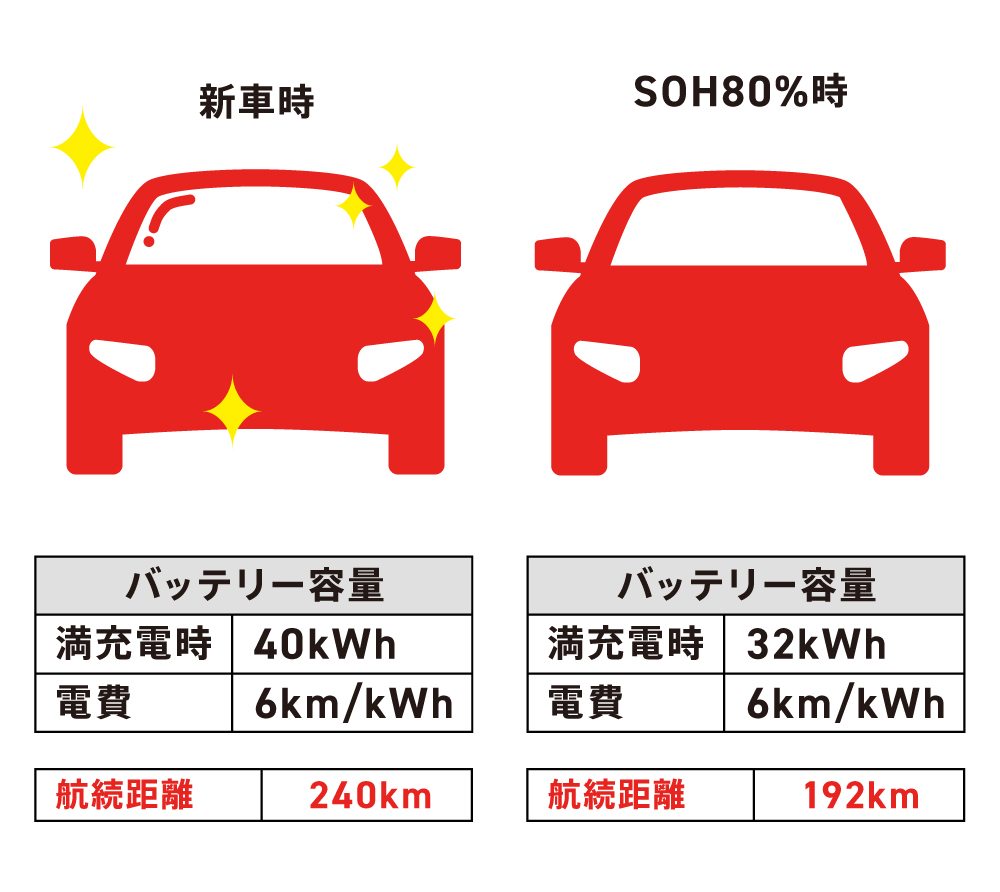

️バッテリーの性能状態を示す指標には、どのくらい充電されているかを示す「SOC(State Of Charge)」と、新品時に比べて満充電でどの程度の容量があるかを示す「SOH(State of Health)」があります。ともに、単位は「%」で表します。

EVのバッテリーに使われるリチウムイオン電池の内部では電極などの素材が化学変化を起こすことで電気を蓄えることができます。充放電を繰り返すうちに素材が変質してしまうなどの原因によって、徐々に蓄電できる容量が減ってしまう、つまりSOHの値が低下する性質があり、容量が減ってしまうことが電池の「劣化」と呼ばれています。

スマートフォンやノートパソコンなどにもリチウムイオン電池が使われているので「満充電にしても使える時間が短くなった」という感覚は多くの方に心当たりがあるでしょう。

SOHが低下して蓄電可能な容量が減少しても、すぐさま電池として使えなくなるわけではありません。したがって、バッテリーの「寿命」とは、「ユーザーが実用上の不便を我慢できないくらい容量が減ってしまったとき」ということになります。

5. 寒冷地での性能低下

冬季の航続距離大幅減 気温が極端に下がるとバッテリーの充電性能は下がり、放電時に得られる電力は通常より少なくなってしまうという根本的な問題があります。北海道や東北地方などの寒冷地では、冬季に航続距離が30~50%も低下するケースが報告されています。

暖房による電力消費 車内の暖房に使うヒーターにも相応の電力を使う。エンジン車とは異なり、燃料を燃やしたあとの熱を暖房に使うようなことができないため、暖房使用により航続距離がさらに短縮されます。

充電性能の低下 寒冷地では充電速度も大幅に低下し、緊急時の充電に長時間を要するリスクがあります。

6. タイヤが摩耗しやすい

EVは大容量の駆動用バッテリーをフロア下に敷き詰めるように搭載していますが、このバッテリーは非常に重く、同クラスのガソリン車に比べて車両重量が重くなります。車両重量が重くなれば、その分大きな荷重がタイヤにかかってタイヤの摩耗が早くなり、タイヤ交換時期が早くなる可能性があります。

7. 中古車市場での価値急落

リセールバリューの低さ バッテリー劣化への懸念から、EVの中古車価格は急激に下落する傾向があります。購入後数年で大幅な価値減少により、経済的損失が大きくなる問題があります。

買い替え時の負担 中古車として売却する際の価格が低いため、新車への買い替え時の経済的負担が増大します。

8. 電力供給システムへの負荷

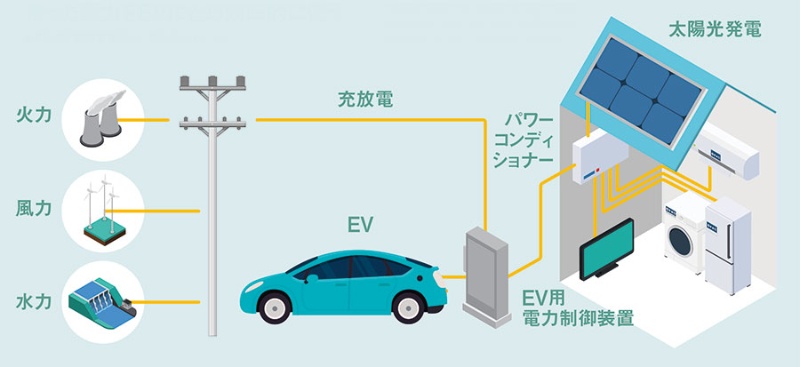

電力インフラへの圧迫 EV普及により電力需要が急増し、特に夏季・冬季の電力逼迫時には停電リスクが高まる可能性があります。

電気料金上昇のリスク EV普及による電力需要増加により、全体的な電気料金上昇が懸念され、EV所有者以外にも負担を強いる可能性があります。

9. 災害時のリスク

停電時の充電不可 自然災害による停電時には充電ができなくなり、避難や緊急移動に支障をきたすリスクがあります。ガソリン車の場合、停電していても給油は可能な場合が多く、この点でEVは不利です。

復旧時の充電需要集中 災害復旧時に充電需要が集中し、電力供給システムに過大な負荷をかける可能性があります。

車両火災が心配 EVのバッテリーにはもうひとつ、ユーザーの心配の種となっているものがあります。それは車両火災です。多くのEVが駆動用バッテリーに採用するリチウムイオン電池は衝撃や圧力などが加わると発熱や発火する可能性が指摘されており、その発火リスクは高性能なバッテリーになればなるほど高くなるとされています。

10. 使用済みバッテリーの環境問題

リサイクルの困難さ 使用済みバッテリーの問題は深刻で、完全なリサイクルが困難なため、大量の産業廃棄物が発生する可能性があります。

有害物質の環境への影響 バッテリーに含まれる有害物質が適切に処理されない場合、土壌や水質汚染を引き起こすリスクがあります。

11. 技術的限界と将来性への疑問

バッテリー技術の限界 現在のリチウムイオンバッテリー技術には物理的・化学的な限界があり、劇的な性能向上は期待できないという専門家の指摘があります。

代替技術の不確実性 全固体電池などの次世代技術の実用化時期や性能について不確実性が高く、現在のEV投資が無駄になるリスクがあります。

脱炭素についての議論がますます活発化していますが、その裏には意外な事実が隠されています。本記事では、脱炭素ビジネスの実態や利権争いについて探っていきます。脱炭素ビジネスの怪しい実態とは環境問題への意識の高まりと共に、脱炭素ビジネスが急速に[…]

結論:EV普及の現実的な課題

EVは環境面でのメリットが強調されがちですが、実際には多くの深刻な問題点を抱えています。特に経済性、実用性、インフラ面での課題は一般消費者にとって看過できないものです。

消費者への提言:

- EV購入前には、実際の使用パターンと制約を十分に検討する

- バッテリー交換費用を含めた総所有コストを慎重に計算する

- 居住地域の充電インフラ状況を詳細に調査する

- 寒冷地では冬季の性能低下を十分に考慮する

真に持続可能なモビリティの実現には、単純なEVへの置き換えではなく、以下の総合的なアプローチが必要である。

- 技術革新の加速 – より環境負荷の少ないバッテリー技術の開発

使用済みバッテリー処理システムの確立 - サプライチェーンの改善 – 環境・人権に配慮した原材料調達

- 循環経済の構築 – バッテリーの完全リサイクルシステムの確立

- 電力システムの脱炭素化 – 再生可能エネルギーとの連携強化

電力供給システムの強化 - モビリティ全体の見直し – 公共交通機関の充実や移動需要の最適化

- 補助金制度の見直し – 補助金制度の持続可能性と公平性の検討

- 充電インフラ – 充電インフラ整備の加速と標準化

EVの真の普及には、これらの問題点の根本的な解決が不可欠です。技術的進歩だけでなく、社会システム全体の変革が求められており、その実現には相当な時間と投資が必要になるでしょう。現状では、EVは万人にとって最適な選択肢とは言えない状況が続いています。

少子高齢化が進み人口減少経済に入った日本は、「人手を介したサービスへの需要」が高まる一方で、労働市場の需給がひっ迫し、深刻な人手不足に陥っている。 日本経済が低迷しているのは労働生産性の問題ではなく、労働投入量(総労働時間[…]