- 目標を達成する人は「必要か不要か」で判断するが、達成しない人は「好き嫌い」で判断する。

- 目標設定の際は、頑張れば達成できる「行動」を取り入れることが望ましい。

- 仕事は常に順調とは限らない。目標を達成する人は、最悪のケースも想定して動いている。

- チーム目標を達成するには、メンバーそれぞれに「参画している感」を与えることが大切だ。

目標達成のための思考法と戦略

感情ではなく合理性で判断する

目標を確実に達成する人と、そうでない人の間には、判断基準に明確な違いがある。成功者は「必要性」を基準に行動するが、失敗しがちな人は「感情的な好み」に左右される。

営業職を例に考えてみよう。取引先に非常に苦手な担当者がいる場合、多くの人はその人を避けて別の顧客を開拓しようとする。確かに短期的にはノルマを達成できるかもしれない。しかし、この approach には根本的な限界がある。

ビジネスが拡大すると、様々なタイプの人との接触は避けられない。感情的な好き嫌いを基準に行動していては、いずれ壁にぶつかることになる。

プロフェッショナルとしての第一歩は、個人的な感情を脇に置き、「成果創出に必要かどうか」という客観的視点で物事を判断することである。この思考転換こそが、継続的な目標達成への道筋となる。

妥協すべき領域と妥協すべきでない領域を明確に区分する

成功者とそうでない人を分ける要因を分析すると、「妥協の質と量」に決定的な差があることが分かる。彼らは妥協できる事項と絶対に譲れない事項を明確に区別している。

日常的な些細な事柄—例えば満席の店で別の店を選ぶような場合—では、誰もが柔軟な対応を取る。しかし重要な課題については、成功者は決して妥協しない。売上目標の未達成や重要プロジェクトの遅延といった本質的な問題に対しては、徹底的にこだわる。

ビル・ゲイツが下位5%のプログラマーを解雇するという厳格な方針を実施したのも、この考え方の現れである。当時は「強引すぎる」と批判されたが、結果として Microsoft の飛躍的成長につながった。

組織人として働く以上、完全に妥協を回避することは不可能だろう。しかし、それを理由に安易に妥協の範囲を広げてはならない。目標達成のためには、絶対に譲れないポイントを特定し、そこに集中的にリソースを投入することが不可欠である。

結果ではなく行動にフォーカスした目標設定を行う

目標は「結果目標」と「行動目標」に大別される。結果目標は外部要因に左右されるが、行動目標は自分で完全にコントロール可能である。

優秀な野球選手であっても「全打席でヒットを打つ」ことは現実的に不可能だ。しかし「毎日一定回数の素振りを行う」「怪我予防のために毎日ストレッチを実施する」といった行動目標は、本人の意志と努力次第で確実に達成できる。

統計によると、目標を設定してそれを達成できる人は全体の約5%にすぎない。この低い達成率の主因は、多くの人が結果目標のみを設定することにある。

営業で「月間売上600万円」を目指すなら、同時に「毎日100件の架電を実施する」という行動目標を設定すべきである。売上額は市場環境や顧客の意思決定に左右されるが、架電数は「自分との約束」として確実に管理できる。

目標設定においては、「自分で管理可能な要素」を重視することが重要である。これにより「努力すれば達成可能」という前向きなマインドが形成され、継続的な取り組みを通じて自信が構築される。

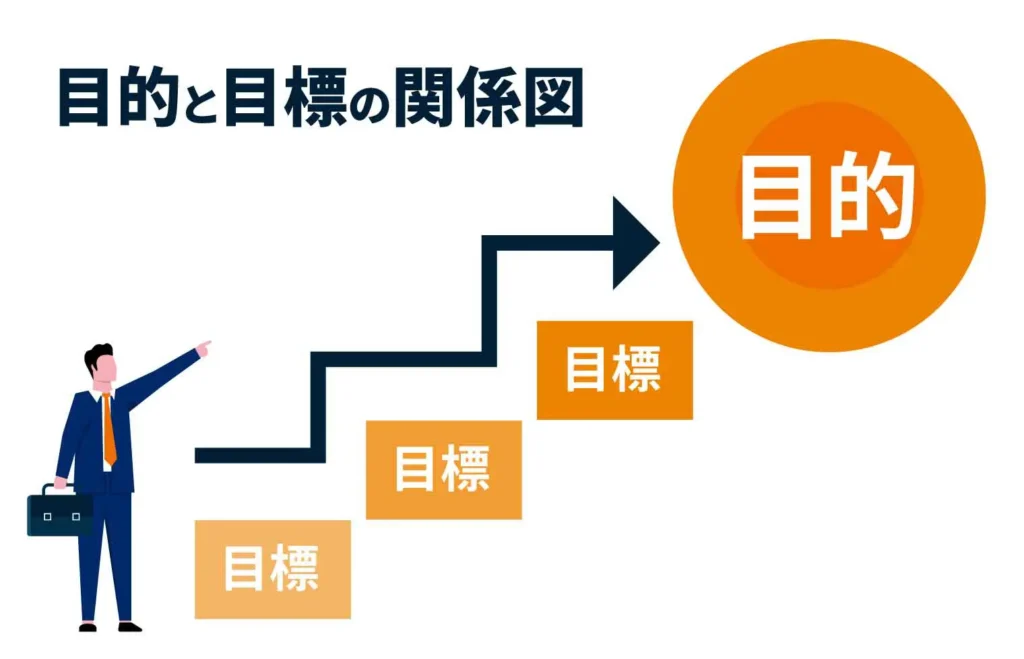

目標と目的を必ずセットで設定する

目標達成能力の高い人は、必ず明確な「目的」を持っている。目標が「いつまでに・何を・どのように」という具体的な手法や手順を示すのに対し、目的は「なぜ・何のために」という行動の根本的理由を表す。

具体例として、「3日以内に手漕ぎボートで無人島に到達する」というミッションを考えてみよう。3日目の終盤で嵐に遭遇し、スタート地点まで押し戻されてしまった場合、再挑戦するかどうかの判断が分かれる。

しかし、このミッションが「無人島で遭難している家族の救出」という明確な目的に基づいていれば、どんな困難があっても最後まで諦めることはないだろう。目的が不明確であれば、継続的な努力は困難になる。

人間の行動には必ず動機が必要である。目標を達成できない最大の要因は、目的意識の欠如にある。「売上30%向上」や「クレーム件数ゼロ」といった組織目標も、「なぜそれが必要なのか」という目的が共有されていなければ、単なる数値追求に終わってしまう。

効果的な目標設定には、必ず目標と目的を一体として考えることが求められる。

学習態度の形成:その起源 学習への姿勢は、幼少期から徐々に形成される複雑な心理的メカニズムの結果です。同じ家族、同じ学校環境で育っても、人によって学びへのアプローチは大きく異なります。 初期体験の重要性 […]

行動・時間の管理術

危機管理こそが成功の鍵

成功している経営者には共通点がある。それは皆、慎重な危機管理能力を備えていることだ。彼らは予期せぬトラブルが重大な失敗を招くリスクを熟知しているため、常に最悪のシナリオを想定した準備を怠らない。

目標を確実に達成する人とそうでない人を分けるのは、この危機管理への取り組み方にある。よくある失敗パターンは、月初に意欲的に目標に向かって行動を開始したものの、進捗が思わしくない状況で中旬を迎え、そこから慌ててスケジュールを見直すというものだ。

筆者が実践している「イエローライン戦略」は、この問題を解決する効果的な手法である。これは目標設定時に「この時期にこの水準に達していなければ警戒すべき状況」という基準点を明確に定め、その段階での対応策を事前に準備しておく戦略だ。あらかじめ様々なシナリオを検討し対策を用意しているため、進捗が期待を下回った場合でも冷静に軌道修正を行うことができる。

仕事が常に計画通りに進むとは限らず、時として最悪の状況に直面することもある。しかし、リスクを事前に想定し適切な準備を整えておけば、どのような困難に遭遇しても動揺することなく、果敢に行動を継続できるだろう。

積極的な情報発信が運を引き寄せる

運は偶然に訪れるものではなく、自ら積極的に掴み取るものである。筆者はこの考えに基づいて行動している。

運を自分のものにするために欠かせないのが「情報発信」だ。自分の目標や考えを周囲に発信することで、目標達成に関連する有益な情報が集まったり、協力的なパートナーとの出会いが生まれたりするからだ。

例えば「TOEIC800点取得」を目標とした場合を考えてみよう。失敗したときの恥ずかしさを恐れて、この目標を周囲に秘密にする人も多いだろう。しかし、もし勇気を出して情報発信すれば、「効果的な教材を知っているよ」「この語学学校がおすすめだよ」といった貴重な情報が意外にも多く集まってくるものだ。

情報発信は「種まき」の行為である。種をまかなければ花は咲かない。いつどこで開花するかわからないチャンスの花を咲かせるために、同僚との会話やSNSでの投稿など、あらゆる機会を活用して積極的に情報を発信していこう。

はじめに インターネットの普及とともに、個人が情報発信できる場としてブログは進化を続けてきました。単なる日記から始まったブログは、今や個人のキャリア構築、ビジネスの成長、そして新たな収入源の確保など、多様な可能性を秘めたプラットフォ[…]

「時間割」が成功への第一歩

目標を達成する人は、まず「時間割」の作成から始めている。人間は放置すると誘惑に流されやすい性質があるため、予定の有無に関係なく「この時間帯にはこの作業を行う」と事前に決めてしまうのだ。

目標達成において重要なのは「すべての行動を習慣化する」ことである。例えば「毎朝6時に起床する」と決めたなら、体調不良でない限り必ず6時に起きる。事前にスケジュールを固定しておけば、だらだらと無駄な時間を過ごすことを防げるだけでなく、次の行動を考える手間も削減できるだろう。

限られた時間を最大限活用し、かつ確実な成果を生み出すには、時間割が最も効果的な手法だ。やるべきことを全てリストアップしてチェックを入れていく方法は、時間管理ではなく「行動管理」に過ぎない。タスク完了時に達成感は得られるものの、「何時までに完了させる」という明確な期限を設定していなければ、結果的に時間を無駄にしてしまう可能性がある。

まずは時間の枠組みを決定し、その中に実施すべき作業を配置していこう。これが意志力に依存せず、自分を効率的に動かすための最良の方法である。

本書の要点 自分を知る パーソナル・プロジェクトから導かれる行動 あなたがレストランにいると、隣のテーブルには男性二人組が座っています。そのうちの一人が運ばれてきたステーキについて「焼き加減が良くない[…]

人間関係・チーム目標の達成術

メンバーに当事者意識を持たせる

チームメンバーのモチベーションを高め、チーム目標を達成するために必要な要素は何だろうか。

最初に重要なのは「共感力」である。筆者の友人であるK社長は、優れた共感力を持つ人物だ。彼は聞き上手で、会話をしていると相手は心地よくなり、ついつい話を続けてしまう。相手の話に真摯に耳を傾け、共感を示すことは、信頼関係構築の基盤として不可欠である。

次に必要なのは、メンバー一人ひとりに「参加している」という実感を与えることだ。チーム目標がメンバーにとっても価値あるものであることを理解してもらい、「君はどう考える?」「どのような方法がいいと思う?」と積極的に意見を求める。その際は相手の考えを丁寧に聞き取った上で、最適な解決策を一緒に模索していくことが大切だ。

要点は「参加している感覚」をいかに提供するかにある。メンバーが「自分も貢献した」「アドバイスが活かされた」と実感できれば、チーム目標を「自分の目標」として捉え、主体的に取り組んでくれるはずだ。

周囲を効果的に巻き込む

目標達成者は、優れた巻き込み力を発揮している。

起業初期の筆者は、全ての業務を一人で処理しようと努めていた。しかし、忙しさが極限に達し、ストレスが蓄積したため、部下に協力を依頼することにした。

その結果気づいたのは、他人を巻き込んだ方が迅速に目標に到達できるということだった。部下も当初は失敗やミスを重ねたが、業務に慣れるにつれて劇的にスピードが向上し、一人で作業する以上の成果を創出できるようになった。

周囲の協力を得る際の成功要因は「誰にどのような業務を委託するか」の見極めである。プレゼンテーションが得意な人には広報活動を依頼し、細かな事務処理が得意な人にはスケジュール管理を任せるなど、それぞれの強みを正確に把握して業務を配分することが重要だ。

この原則は同僚や上司に対しても同様に適用される。例えば、あと1件の契約獲得で今月のノルマを達成できるが、残り日数が少なく、他の業務も山積みで手が回らない状況を想定しよう。そのような場合は上司に相談し、営業業務以外の作業をチームメンバーに分担してもらうなど、組織全体の協力を求めるのが賢明だ。

目標達成のためには、周囲の人々を巻き込み、その力を借りることが必要不可欠なのである。

要点 感謝の手紙を書くことは、人間関係からもたらされる意義と喜びをじっくり考察することだ。1通の手紙で幸福感は増す。 本当の幸福のため、不快な感情やつらい体験は必要だ。人は困難の克服により幸福になれる。困難こそが喜びへの感謝[…]

まとめ

この書籍は目標実現に向けた50の実践的な習慣を体系的に解説しており、今回の要約では全体のほんの一部しかご紹介できていません。ぜひ実際に書籍をお読みいただき、その豊富な内容を余すことなく体験していただければと思います。

今回触れることのできなかった重要なテーマの中に、「相手の状況に応じた指導のタイミング」があります。他者への業務指導は複雑で、どうしても自分中心の視点に陥ってしまいがちです。しかし本書では、「相手の心理的状況や成長段階を見極めて指導することが最も効果を発揮する」という原則を提示しています。確かに理にかなった考え方ですが、実際の職場では見落としやすい重要な観点といえるでしょう。

さらに、既に目標達成において十分な成果を上げていると感じている方々にとっても、本書は新しい気づきをもたらす可能性があります。目標実現をより確実なものにするために、ぜひこの一冊をご活用ください。

意志力は、「やる力」「やらない力」とともに、「望む力」により構成される。それらは具体的な対策により強化できるものである。 意志力は、「食べ物」「住居環境」「エクササイズ」「呼吸」「睡眠時間」の調整により、高められる。 意志力[…]