- 久しぶりにお酒を飲んでお酒に弱くなったと感じるのは、「元の強さ」に戻ってしまうためである。

- 色がついている酒とそうでない酒では、前者の方が二日酔いになりやすい。また醸造酒と蒸留酒では、醸造酒の方が二日酔いになりやすい。

- アルコールは免疫力を下げる。3段階ある人の免疫防御システムのいずれに対しても、アルコールは悪影響を及ぼす。

飲酒前に知っておきたい科学的知識

あなたの「酒の強さ」の本当の仕組み

専門医・浅部伸一氏による解説

しばらくお酒から遠ざかっていた後で飲むと、「以前より弱くなった」と感じた経験はありませんか?実は、これは弱くなったのではなく、本来の体質に戻っただけなのです。

アルコール分解の仕組み

アルコール耐性の個人差は、主にアセトアルデヒドという物質の分解能力によって決まります。体内でアルコールは次のような過程で処理されます:

アルコール(エタノール) → アセトアルデヒド(有害物質) → 酢酸(無害物質)

アセトアルデヒドの分解が苦手な体質の方は、少量の飲酒でも顔の紅潮や吐き気といった症状が現れやすくなります。

なぜ「酒に強くなる」のか

もともとお酒に弱かった人が、継続的な飲酒により強くなることがあります。これは、アルコール代謝に関わる2つの経路のうち、一方が活性化されることで起こります。

主要な代謝経路

- 経路①: アルコール脱水素酵素+アルデヒド脱水素酵素

- 経路②: MEOS(ミクロゾーム・エタノール酸化酵素系)

継続的な飲酒により、MEOS酵素群が誘導され、アルコール分解能力が向上します。しかし、MEOSは本来、薬物を含む異物の分解を担う系統です。そのため、この経路が活発になると、薬の効き方に影響を与える可能性があります。

二日酔いを防ぐための科学的アプローチ

久里浜医療センター名誉院長・樋口進氏による指導

二日酔い予防の基本は飲酒量の調整ですが、お酒の種類選びも重要な要素です。

お酒の種類による二日酔いリスクの違い

同じアルコール度数・同量でも、ウイスキーとジンを比較すると、ウイスキーの方が二日酔いを起こしやすいという研究結果があります。

色付きのお酒 vs 透明なお酒 色付きのお酒には「コンジナー」と呼ばれる成分(水・アルコール以外の物質)が多く含まれており、これが風味や個性を生み出す一方で、二日酔いの原因にもなります。

醸造酒 vs 蒸留酒 蒸留酒は製造過程でコンジナーが大幅に減少するため、醸造酒と比べて二日酔いになりにくい特徴があります。

飲酒後の体調変化を理解する

なぜ下痢になるのか?

神戸学院大学准教授・大平英夫氏による分析

飲酒後の下痢には主に2つの原因があります:

急性的な影響 大量のアルコール摂取により、腸管での水分・電解質の吸収が阻害され、浸透圧性下痢が発生します。

慢性的な影響 長期間の過度な飲酒は消化機能を低下させ、膵臓機能の悪化や消化液分泌の減少を引き起こします。これにより脂質やタンパク質の消化・吸収が困難になり、下痢症状が現れます。みぞおちの痛みなどが自覚症状として現れることもあります。

アルコールの二面性

アルコールは消化管に悪影響を与えるだけでなく、適切な状況下では消化機能を促進する効果もあります。

脳の反応モードの違い

戦闘モード: ドーパミン優位

- 興奮・覚醒・意欲の向上

- 消化管活動の抑制

- 居酒屋での賑やかな飲酒時に起こりやすい

癒しモード: セロトニン優位

- 気分の安定化

- 消化管活動の活性化・食欲増進

- レストランでの上品な食前酒の際に起こりやすい

これらのホルモンは同時に分泌され、その比率によって体への影響が変わってきます。飲酒の環境や状況を意識することで、より良い影響を期待できるかもしれません。

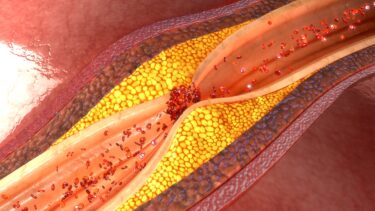

脂質異常症の概要 コレステロールはあなたの血中にあるワックス状の物質です。あなたの体は健康な細胞を作るためにコレステロールを必要としますが、高レベルのコレステロールは心臓病のリスクを高める可能性があります。 高[…]

飲酒と体重増加の真実

「エンプティカロリー説」の誤解を解く

立川パークスクリニック院長・久住英二氏による見解

「お酒はエンプティカロリーだから太らない」「アルコールだけなら体重に影響しない」といった話を耳にしたことがありますか?この広く信じられている説について、専門医の視点から検証してみましょう。

従来の「エンプティカロリー説」とは

この説によると、純アルコール(エタノール)は1グラムあたり7.1キロカロリーのエネルギーを持ちますが、代謝過程で約70%が消費されるため、脂質や糖質と比べて体重増加への影響が少ないとされていました。

専門医による反証

しかし、この分野の専門家である久住氏は、この説を明確に否定しています。

重要なポイント:

- お酒は決してエンプティカロリーではない

- エタノールは確実にエネルギー源として機能する

- 飲酒による体重増加リスクは現実的に存在する

具体的なカロリー計算

ビールの場合

ビール1缶(355ml)の内容:

- アルコール:14グラム

- 糖質:11〜12グラム

- 総エネルギー:約150キロカロリー

この150キロカロリーは、コンビニエンスストアで売られているおにぎり1個分に相当します。つまり、ビール1缶を飲むことは、おにぎりを1個食べることと同等のカロリー摂取になるのです。

「糖質ゼロ」商品の落とし穴

「糖質ゼロ」や「糖質オフ」と表示されているアルコール飲料についても注意が必要です。

これらの商品でも:

- アルコール自体のカロリーは残っている

- エンプティカロリーではない

- 体重増加の要因となり得る

結論:飲酒と体重管理

糖質の含有量に関係なく、アルコール飲料には必ずカロリーが含まれています。体重管理を意識している方は、「お酒は太る」という前提で飲酒計画を立てることをお勧めします。

飲酒を楽しみながら体重を管理したい場合は、その分のカロリーを食事で調整するか、運動量を増やすなどの対策を検討することが重要です。

メタボリックシンドローム(MetS)は、心血管疾患やⅡ型糖尿病のリスクを著しく増加させる複数の健康状態の集合体です。現代社会において急速に増加しており、世界的な公衆衛生上の重大な課題となっています。 定義と診断基[…]

アルコールが免疫システムに与える深刻な影響

高度数アルコールは免疫力を確実に低下させる

名戸ヶ谷記念病院内科医師・安部良氏による医学的見解

「お酒を飲むと風邪をひきやすくなる」という経験をしたことはありませんか?これは単なる偶然ではありません。医学的に見ると、アルコールは人間の免疫システム全体に深刻な悪影響を与えることが明らかになっています。

人体の3層防御システムとは

私たちの体は、ウイルスや細菌などの病原体から身を守るために、3段階の防御メカニズムを持っています。

第1の防壁:自然バリア

体の最前線を守る物理的防御

- 皮膚: 外界からの物理的遮断

- 粘膜: 鼻・のど・気道での病原体捕捉

- 殺菌物質: 粘膜に含まれる天然の抗菌成分

- 体液: 汗や涙による洗浄・殺菌作用

第2の防壁:自然免疫

侵入者への即座の対応システム

- マクロファージ(食細胞): 病原体を直接捕食・消化

- 殺菌物質の放出: 化学的な病原体排除

第3の防壁:獲得免疫

特化型の精密攻撃システム

- リンパ球の活動: 特定病原体への専門的対応

- 抗体産生: 病原体を無力化する専用武器の製造

アルコールによる免疫破壊のメカニズム

粘膜バリアの直接的破壊

ウォッカや焼酎などの高度数アルコールは、のどの粘膜を物理的に損傷させます。この第1段階の防御が破られると、病原体の侵入リスクが格段に高まります。

マクロファージ機能の深刻な低下

アルコールはマクロファージに直接的なダメージを与え、その病原体捕食能力を著しく減退させます。特に長時間の飲酒では、この影響がより深刻化することが確認されています。

獲得免疫における細胞連携の破綻

免疫細胞チームの役割分担

獲得免疫では、3種類の細胞が高度に連携して病原体と戦います:

樹状細胞(偵察部隊)

- 病原体の詳細情報を収集・分析

- 司令塔への正確な情報伝達

T細胞(作戦司令官)

- 偵察情報に基づく戦略立案

- 各攻撃部隊への具体的指令

B細胞(専門攻撃部隊)

- 司令官の指示に従った抗体製造

- 標的病原体への精密攻撃実行

アルコールによる連鎖的機能不全

アルコールの影響は、免疫システム全体に波及します。

初期段階での情報収集能力低下 マクロファージの機能低下により、樹状細胞による病原体情報の収集・分析能力が鈍化します。

指揮系統の混乱 不正確な情報しか得られないT細胞は、適切な攻撃指令を出すことができなくなります。

最終攻撃力の減退 動物実験では、T細胞やB細胞といったリンパ球も、アルコールにより直接的な機能低下を起こすことが実証されています。

感染症流行期における飲酒リスク

新型コロナウイルスなどの感染症が流行している時期において、アルコール摂取は以下のような複合的リスクを生み出します:

免疫システム全体の弱体化 3段階すべての防御機能が同時に低下し、感染リスクが大幅に増加します。

回復力の著しい低下 仮に感染した場合でも、免疫系の対応が遅れ、重症化や長期化のリスクが高まります。

実践的な感染症対策

感染症リスクを最小限に抑えるために:

- 飲酒量の意識的な削減

- 高度数アルコールの摂取制限

- 長時間飲酒の回避

- 飲酒後の体調管理の徹底

医学的エビデンスに基づくと、アルコールと免疫力は明らかに反比例の関係にあります。健康を最優先に考えるなら、特に感染症流行期における飲酒習慣の見直しは必要不可欠と言えるでしょう。

アルコールは多くの人にとってパーティーの人生であると見なされていますが、問題のある飲み物でもあります。アルコールの身体への影響は、人が最初に一口飲んだ瞬間から始まります。一杯のワインは大きなダメージを与えないかもしれませんが、飲み過ぎは深[…]

科学的根拠に基づく理想的な飲酒ガイド

専門家の知見が結集した総合的なお酒の教科書

これまでご紹介した内容は、本書に収録された豊富な情報のほんの一部に過ぎません。本書では、多岐にわたる分野の専門家や医師たちの最新の研究成果と臨床経験に基づいて、お酒との健康的で楽しい付き合い方が体系的に解説されています。

科学的視点から解明する「お酒の謎」

「酔っぱらう」現象の科学的メカニズム

私たちが当たり前に経験している「酔い」という状態について、脳科学や生理学の観点から詳細に解き明かしています。なぜ人は酔うのか、その時体内で何が起こっているのかを理解することで、より賢い飲酒が可能になります。

理想的な飲酒ペースとタイミング

「楽しく酔いたいけれど、酔い過ぎは避けたい」という多くの人が抱える悩みに対して、科学的根拠に基づいた解決策を提示しています。どのようなペースで、どのタイミングで飲酒すれば、心地よい酔いを長時間維持できるのかがわかります。

「百薬の長」の真実と適量の科学

古くから「酒は百薬の長」と言われてきましたが、この格言に科学的根拠はあるのでしょうか?現代医学の視点から、アルコールの健康への影響を詳細に検証し、もし適量があるとすればそれはどの程度なのかを明らかにしています。

今すぐ実践できる具体的アドバイス

ダイエット志向の方向け:推奨おつまみランキング

体重管理を意識している方のために、栄養学の専門家が選んだ「常備しておきたいお酒のおつまみTOP5」を紹介。カロリーだけでなく、アルコール代謝をサポートする栄養素も考慮した実用的なランキングです。

フィットネス愛好者必見:運動とアルコールの関係

「筋トレ後の一杯は格別」と感じる方も多いでしょうが、科学的には推奨されない理由があります。運動生理学の観点から、なぜ筋トレ後の飲酒が筋肉の成長や回復を阻害するのかを詳しく解説しています。

その他の実践的コンテンツ

- 二日酔いを防ぐための具体的な飲酒戦略

- 体調や年齢に応じた飲酒量の調整方法

- お酒と薬の相互作用について

- 女性特有の飲酒時の注意点

- 高齢者の安全な飲酒ガイドライン

なぜこの本を読むべきなのか

現代社会において、お酒は単なる嗜好品を超えて、社会生活や人間関係の重要な要素となっています。しかし、多くの人がお酒について「なんとなく」の知識しか持っていないのが現実です。

本書は、そうした曖昧な理解を科学的根拠に基づいた確かな知識に変える貴重な一冊です。お酒を愛する全ての方に、より安全で、より楽しく、より健康的な飲酒生活を送っていただくための必携の書と言えるでしょう。

お酒を飲む習慣がある方、これから飲酒を始める方、大切な人の健康を気遣う方—すべての方にお読みいただきたい、現代の飲酒文化に欠かせない一冊です。

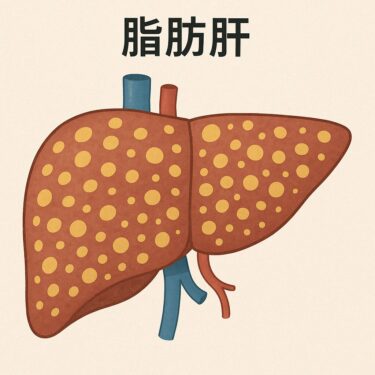

脂肪肝(肝脂肪化)は、肝細胞内に過剰な脂肪(主にトリグリセリド)が蓄積する病態です。肝臓の重量の5%以上が脂肪で構成される状態と定義され、現代社会において最も一般的な肝疾患となっています。脂肪肝は大きく分けて、アルコール性脂肪肝(ALD:[…]