- スタンフォード大学ではオリンピックに優秀な選手を多く送り出してきた。そんなスタンフォード大学のノウハウをわかりやすく解説したのが本書である。

- 人にはドーパミン系とセロトニン系という2つの報酬システムが備わっている。これを意識的に切り替えることはできない。しかし、成功している人はこれが切り替わるような行動を適切に行っている。

- ある動作を繰り返すことで神経回路が作り替えられていく。これを神経の可塑性という。若い頃はこれが活発でいろんなことを学びやすい。しかし、年をとっても伸びしろはある。

スタンフォード式 脳と体をコントロールする

なぜスタンフォード大学は世界最高峰なのか

疲労の正体とは何か。ストレスのメカニズムはどうなっているのか。私たちの「やる気」はどこから湧いてくるのだろう。失敗への恐怖を乗り越え、前進し続けるための秘訣とは何か。これらの問いには、すべて科学的な答えが存在する。

本書が目指すのは、「継続的成長を支える心身のモチベーション科学」を分かりやすく解説し、読者一人ひとりが「最高の自分」へと変貌を遂げる道筋を示すことである。

世界屈指の名門大学として知られるスタンフォード大学は、学術分野のみならずスポーツ界でも圧倒的な実績を誇っている。2020年東京オリンピックでは53名のアスリートを派遣し、著者が健康管理を手がける競泳チームからは9名が出場。その結果、金メダル2個、銀メダル7個、銅メダル3個という輝かしい成果を収めた。

スタンフォード大学のアスリートたちが、なぜこれほどまでの高いパフォーマンスを発揮できるのか。その背景には2つの重要な要因がある。

第一の要因:アスリート自身のマインドセット

選手たちが持つ卓越したモチベーションと、それを維持し続けるための独創的なアプローチが挙げられる。彼らは学業とスポーツという二つの高いハードルを同時にクリアしながら、一度挑戦を決意すれば頂点を目指すことに一切の妥協を許さない。その集中力と献身的な姿勢は、まさに驚嘆に値するものである。

第二の要因:最強のサポートシステム

スタンフォード大学には、各分野の第一線で活躍する専門家とリサーチャーが結集している。「筋骨格系」「整形外科」「睡眠科学」「栄養学」「内分泌学」「脳神経科学」「解剖学」など、多岐にわたる専門知識を持つスペシャリストたちが在籍し、豊富な研究データの収集と詳細な分析を担うリサーチャーたちがこれをサポートしている。

これらの専門家、リサーチャー、そしてアスレチックトレーナーが有機的に連携し、選手を全方位からバックアップする体制が整っている。彼らの行動原理は個人的な名誉や功績ではなく、最新の科学的エビデンスに基づいた「選手にとっての最適解の追求」である。このようなスタッフたちの徹底したプロフェッショナリズムこそが、スタンフォード大学の圧倒的な強さを支える核心なのである。

『スタンフォード式脳と体の強化書』は、このような世界最高峰の環境で実証され、実際の現場で効果を発揮している手法を基盤として、人間の体調やパフォーマンスの波を科学的に理解し、より豊かで充実した人生を実現するためのガイドブックとして執筆されたものである。

本書の要点 自分を知る パーソナル・プロジェクトから導かれる行動 あなたがレストランにいると、隣のテーブルには男性二人組が座っています。そのうちの一人が運ばれてきたステーキについて「焼き加減が良くない[…]

脳に備わった2つの報酬システム

脳が司る人間の全活動

私たちのあらゆる活動において、必ず関与しているのが脳である。高いモチベーションで物事に取り組むときも、心身を癒やす休息の時間も、すべてを統制しているのは脳なのだ。

2つの報酬システムのメカニズム

脳には「2つの報酬システム」が組み込まれている。このシステムが交互に機能することで、人間は時として全力で取り組み、時として適切に休息することができる。この切り替えを意識的にコントロールできるようになれば、常に最高のパフォーマンスを維持する心身状態を構築することが可能となる。一般的に使われる「オンとオフ」「仕事と家庭の使い分け」といった概念を脳科学の観点から表現すると、まさに「2つの報酬システムの切り替え」ということになる。

ドーパミン系とセロトニン系の役割

これらの報酬システムには、それぞれを駆動する主要な脳神経伝達物質が存在する。それが「ドーパミン」と「セロトニン」である。ここでは、人間を前進させる報酬システムを「ドーパミン系」、休息を促す報酬システムを「セロトニン系」と呼ぶことにしよう。

ドーパミンの中核的な機能は、やる気を喚起し、幸福感に満ちた状態で新しい目標に向かって邁進させることである。対照的に、セロトニン系は精神的な平静を保持し、心身の調和を整える働きを担う。セロトニンが不足すると、気分の低下や心の不安定さが顕著に現れてしまう。

行動による神経伝達物質のコントロール

システムの切り替えといっても、意志の力だけで神経伝達物質の分泌量を直接調整することはできない。しかし、状況に応じて適切な行動を選択することによって、体内でのこれらの物質の分泌を促進することは十分に可能である。

例えば、朝の太陽光を浴びることでセロトニンの分泌が活性化される。さらに、朝日を浴びてから15~17時間後には、セロトニンから変換されたメラトニンが脳の「松果体」から放出されるため、自然な眠りにつきやすくなるのである。

ペットとの触れ合いによって心が癒やされるのは、科学的にはセロトニンの作用によるものであり、スキンシップなどの愛情表現を通じて幸福感を得られるのは、オキシトシンという「幸福ホルモン」が分泌されるためである。

行動選択による脳からの報酬

朝日を浴びる、ペットと戯れる、親密なスキンシップを取るといった行動を意識的に選択することで、脳はセロトニンやオキシトシンによる幸福感、さらにはメラトニンによる「質の高い入眠」という「報酬」を私たちに与えてくれるのである。

中年期に入ると前頭前皮質の働きが低下する。この事実から逃れる術はなく、誰しもが中年期のキャリアの落ち込みに苦悩する。 人には「流動性知能」と「結晶性知能」の2つの知能が備わっているが、それぞれがピークを迎える時期は人によって異なる[…]

ドーパミン系システムの活性化メカニズム

一方、ドーパミン系の分泌を促進するためには、端的に表現すると、壮大な長期ビジョンを設定し、そこに到達するための適切な難易度の短期目標を複数段階で構築し、それに向かって努力することが最も効果的である。

手の届く範囲にある目標に向かって進んでいる時、神経伝達物質であるドーパミンが継続的かつ適切に分泌される。ドーパミンが放出されると、「ノルエピネフリン」「エピネフリン」といった神経伝達物質やホルモンの分泌も同時に促進され、強い意欲が沸き起こってくる。さらに、「アセチルコリン」という神経伝達物質が分泌されることで、現在の状況で何を優先すべきかが鮮明になり、目標実現に向けた具体的で効果的な行動を起こすことが可能となる。

ドーパミン系報酬システムの本質

要約すると、ドーパミン系の報酬システムにおいては、「戦略的で現実的な目標設定」という行動を選択することによって、脳がドーパミン、ノルエピネフリン、エピネフリン、アセチルコリンという一連の「神経化学的報酬」を提供してくれるということである。

この精巧なメカニズムは、人類が太古の昔から備えてきた生存のための強力な武器である。ドーパミン系報酬システムのおかげで、人間は危険に満ちた厳しい自然環境と対峙しながらも、生存競争を勝ち抜いてこることができたのである。

成功者に共通する報酬システムの使い分け

ここで挙げたドーパミン系とセロトニン系を切り替える行動例は、数多くある手法のほんの一部に過ぎない。しかし、職業生活や私生活において優れた成果を上げている人々は、例外なくこの2つの報酬システムを巧妙に使い分けている。

もちろん、そうした成功者たちが意識的に神経伝達物質の分泌量を調整しているわけではない。彼らは、ドーパミン系とセロトニン系がそれぞれ最適なタイミングで機能するような行動パターンを直感的に選択し、それによって充実感に満ちた豊かな人生を実現しているのである。

要点 感謝の手紙を書くことは、人間関係からもたらされる意義と喜びをじっくり考察することだ。1通の手紙で幸福感は増す。 本当の幸福のため、不快な感情やつらい体験は必要だ。人は困難の克服により幸福になれる。困難こそが喜びへの感謝[…]

疲労とモチベーションの科学

疲労の正体とは何か

人間の体内には無数の生体物質が存在している。ホルモンや神経伝達物質が適切なタイミングで適正な量だけ分泌されることによって、私たちの体調は恒常性を保っている。しかし、このデリケートなバランスが長期間にわたって乱れると、「疲労」という身体的・精神的症状が顕在化する。

疲労と一言で表現しても、その根本原因は実に多様である。人間の身体は心・脳・体が密接に連動したシステムとして機能しており、心が疲弊を感じているとき、その背景には必ず身体と脳の生理学的な問題が潜在している。単純に気持ちを落ち着かせてメンタルを整えれば解決するという表面的な問題ではないのである。

私たちの生命活動は、常に膨大な数の生体物質が複雑に相互作用することによって維持されている。このことは、疲労の原因となる物質を単一の要因に特定することが極めて困難であることを示している。

より包括的な視点から捉えるなら、疲労とは「健康状態を維持するための体内物質の精密なバランスが破綻したときに現れる警告症状」として理解するのが適切であろう。

要点 心の知能指数といわれるEQは、理性と感情をバランスよくコントロールする力である。仕事の成功や人間関係に大きな影響を与えている。 EQには、「自己認識スキル」「自己管理スキル」「社会的認識スキル」「人間関係管理スキル」の[…]

疲労とモチベーションの科学

疲労の正体とは何か

人間の体内には無数の生体物質が存在している。ホルモンや神経伝達物質が適切なタイミングで適正な量だけ分泌されることによって、私たちの体調は恒常性を保っている。しかし、このデリケートなバランスが長期間にわたって乱れると、「疲労」という身体的・精神的症状が顕在化する。

疲労と一言で表現しても、その根本原因は実に多様である。人間の身体は心・脳・体が密接に連動したシステムとして機能しており、心が疲弊を感じているとき、その背景には必ず身体と脳の生理学的な問題が潜在している。単純に気持ちを落ち着かせてメンタルを整えれば解決するという表面的な問題ではないのである。

私たちの生命活動は、常に膨大な数の生体物質が複雑に相互作用することによって維持されている。このことは、疲労の原因となる物質を単一の要因に特定することが極めて困難であることを示している。

より包括的な視点から捉えるなら、疲労とは「健康状態を維持するための体内物質の精密なバランスが破綻したときに現れる警告症状」として理解するのが適切であろう。

ストレスの科学的定義と生理的メカニズム

疲労と密接に関連する現象として、ストレスが挙げられる。そもそもストレスとは何なのだろうか。

ストレスは科学的には「脳を覚醒・興奮状態に導き、特定の生理学的反応を引き起こすとともに、適応的行動を促進する刺激」として定義できる。追い詰められた状況で身体が落ち着きを失う現象や、緊張状態において食欲が減退したり口の渇きを感じたりする症状は、すべてストレス反応の典型的な表れである。

脳がストレス刺激を検知すると、それに対処するための各種ホルモンが分泌される。この神経内分泌系の刺激により、特定の臓器の機能が亢進したり抑制されたりする。重要なプレゼンテーション前に身体が不安定になったり喉の渇きを感じたりするのは、体内で神経伝達物質やホルモンが複雑に作用した結果なのである。

心拍変動による客観的評価システム

個人の疲労度やストレス程度は、従来非常に主観的で感覚的な判断に依存していた。しかし、これらを客観的にデータ化し、定量評価する革新的な指標が存在する。それが「心拍変動(Heart Rate Variability:HRV)」である。

HRVは「交感神経と副交感神経の機能バランス」を示す唯一の客観的測定データであり、スタンフォード大学の競泳チームでも数年前から積極的に導入されている。大学で使用されているデバイスは高度な専門機器だが、一般の人々においてもApple WatchやFitbitに表示されるHRV数値を継続的に追跡するだけで十分な効果が期待できる。

無自覚疲労の検出と対策

疲労には自覚症状を伴うものだけでなく、本人が気づかない無自覚的な疲労も存在する。心拍変動による客観的な疲労状態の把握は、こうした潜在的な疲労への早期対処にも極めて有効である。

心臓は一定のリズムで規則正しく拍動していると一般的に考えられているが、実際には健康な身体では心拍と心拍の間隔が微妙に変動している。この心拍間隔の微細な揺らぎこそが、私たちの心身の調子を敏感に反映する重要な指標なのである。

約2週間にわたってデータを蓄積すれば、個人固有の心拍変動ベースラインが明確に見えてくる。このベースライン数値を下回る状態が頻繁に観察される場合、心身が十分な回復を果たせず、健康状態が悪化に向かっている可能性が高いと判断できる。

要点 長寿化の進展により、私たちは人生において複数回の大きな転換点を迎える「マルチステージ人生」という新たな時代に突入している。従来の固定化された人生の枠組みが崩れ、人生の選択肢が飛躍的に拡大する中で、私たちは根本的な問いと向き合[…]

成長の科学

脳科学から見た成長のメカニズム

成長とは何か。脳科学の観点から見ると、それは脳内に新しい神経回路が形成される現象である。例えば、バタフライの泳法を身につける過程を考えてみよう。練習を重ねて技術を習得するということは、脳の中で「バタフライで泳ぐ」ための専用の神経回路が構築されることを意味する。

この脳内で神経回路が新たに生まれたり、既存の回路が再編成されたりする能力を「神経可塑性」と呼ぶ。この性質こそが、私たちの学習と成長を可能にしている基盤なのだ。

年齢による学習能力の変化

人生の前半、特に20代半ばまでの時期は、脳が外界からの刺激を貪欲に吸収し、多様なスキルを効率的に習得していく黄金期といえる。この時期には、シナプス間で神経伝達物質の活発な交換が行われ、脳内では次々と新しい神経回路が構築されている。

子どもが新奇なものに対して強い関心を示すのは、発達途上の脳を完成に導くための生理学的な欲求の現れである。しかし、20代半ばを境に、人は自分の生活や関心事に直接関係しない事柄に対しては興味を失いがちになる。

大人の学習可能性

それでは、年齢を重ねると成長の扉は閉ざされてしまうのだろうか。答えは否である。スタンフォード大学のエリック・ニュードソン教授の研究が示すところによると、「物事への取り組み方」を意識的に変えることで、20代半ばを過ぎても、むしろそれまで以上の成長ポテンシャルを引き出すことが可能だという。

ここで決定的に重要となるのが「知識」である。脳の働きと人間の成長プロセスを深く理解し、その知見に基づいて適切な行動を選択することが、大人の学習成功の鍵となる。

大人は若い頃のように自然発生的に新しいことを吸収することは困難である。そのため、自分自身を積極的に学習モードに切り替え、意図的に新しい挑戦に向かう姿勢が不可欠となる。知識に裏打ちされた戦略的なアプローチこそが、大人の成長を支える原動力なのである。

現代のビジネスパーソンは、体にとって本当に必要な栄養素が不足し、不必要なものは過剰になる「現代型栄養失調」状態に陥りやすい。口にするものは全て自分への投資であると考える。 仕事に穴があけられないビジネスパーソンには、感染症を予防す[…]

意欲が下がる原因「ドーパミン・クラッシュ」

モチベーションの科学的解明

近年の脳科学研究により、やる気、意欲、モチベーションといった心理現象の科学的なメカニズムが次第に明らかになってきている。かつては「気持ちの問題」として片付けられがちだったこれらの感情の動きも、実は脳と内臓器官の複雑な相互作用によって生み出されていることが判明した。

科学的に解明されているということは、私たち自身も科学的なアプローチを用いて、自分のモチベーションをコントロールできる可能性があることを意味している。

モチベーションを支える4つの神経伝達物質

モチベーションの科学には4人の主役が存在する。それが「ドーパミン」「ノルエピネフリン」「エピネフリン」「アセチルコリン」だ。

通常、「よし、やるぞ!」という強い意欲をもたらすドーパミンとエピネフリンが分泌されると、継続的な集中力の源となるノルエピネフリンも同時に放出される。しかし、この神経伝達物質間の連携は常に順調に機能するとは限らない。

ドーパミン・クラッシュという現象

ドーパミンの分泌が適切に制御されない状況では、十分な気力が湧いてこない。この結果、頭では「やらなければ」と考えているにも関わらず、気分が乗らずに思考だけが空回りする状態に陥る。無理に行動を起こしても意欲が伴わないため、焦りばかりが募っていく。

この状態が「ドーパミン・クラッシュ」と呼ばれる現象である。長年スポーツに打ち込んできたアスリートが引退後、どんなことに取り組んでもやる気が起きないと感じるのも、まさにこの「ドーパミン・クラッシュ」の典型例といえる。

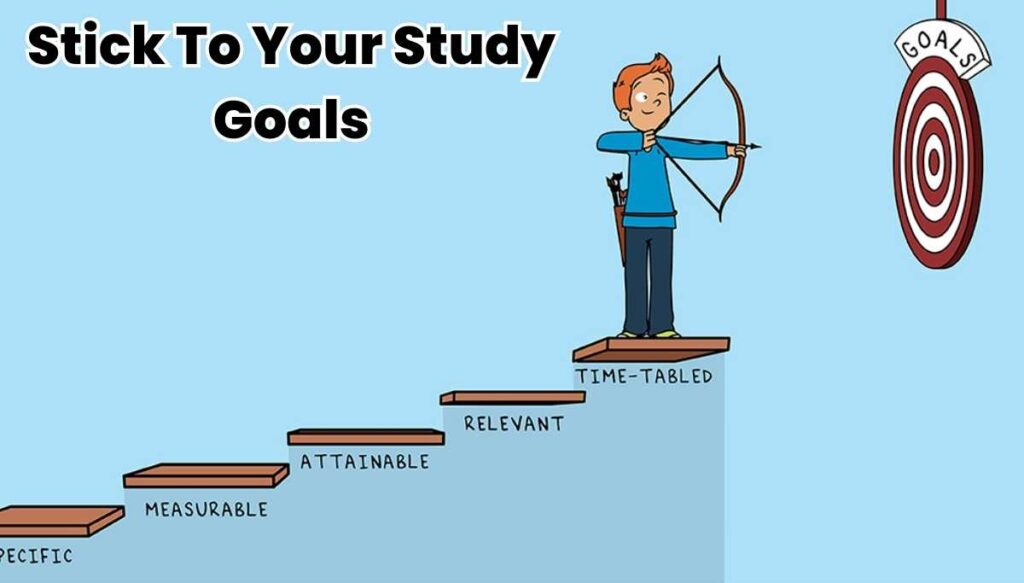

科学的な対処法:DPO理論の活用

「ドーパミン・クラッシュ」への効果的な対処法として、目標達成への道筋を具体的に設計することが挙げられる。

重要なのは、Duration(期間)、Path(通り道)、Outcome(結果)の頭文字を取った「DPO」を明確に設定することだ。これらの要素を明確化することで、「この行動を続けることで明るい未来が待っている」という具体的な予測を脳に与えることができる。

この予測が形成されると、脳の「線条体」という部位が活性化し、ドーパミンの作用を増強することが科学的に確認されている。無理に自分を追い込むのではなく、手の届く範囲の目標を段階的に達成していくアプローチは、脳科学の観点からも持続可能な成長戦略として理にかなっているのである。

すべての人が同じ睡眠パターンを持っているわけではない。早寝早起きの「朝型」に分類される人と、その反対である「夜型」の人、その中間に属する人がいる。 睡眠は記憶力や運動スキルを向上させるうえでも、ダイエットをするうえでも重要である。[…]

まとめ

実践的なエクササイズで理論を行動に移す

本書の大きな特徴の一つは、科学的な知見を実際の行動に移すための具体的なエクササイズが豊富に収録されていることである。

これらのエクササイズは多岐にわたる目的を持っている。正しい姿勢を身につけるもの、呼吸法を通じて心身を整えるもの、集中力を高めるものなど、読者の様々なニーズに対応している。

誰でも実践できる設計

特筆すべきは、これらのエクササイズが極めて実用的に設計されていることだ。負荷が軽く、特別な器具や広いスペースを必要としないため、ほとんどの人が日常生活の中で無理なく取り組むことができる。

科学から実践への橋渡し

本書のアプローチは明確である。まず科学的な視点から問題の根本原因を特定し、その上で具体的な解決手法を提示する。理論だけで終わらせず、実際に行動に移せる実践的な手法まで踏み込んでいる点が、本書の価値を高めている。

視覚的な理解のサポート

これらのエクササイズは、豊富で分かりやすいイラストによって解説されている。文字だけでは伝わりにくい体の動きや姿勢も、視覚的に理解できるよう工夫されており、読者が正しい方法で実践できるよう配慮されている。

知識を得るだけでなく、それを実際の行動に変換するためのツールが充実している点こそが、この本の実用性を支えている要素といえるだろう。

サルとヒトとの違いは認知能力の違いにある。より高い認知能力を持つことにより類人猿は人類となった。 霊長類は集団で暮らすことで外敵から身を守り、団結し他者を守ることで社会性は深まった。しかし複雑になった共同体の維持にも時間を[…]