日本円の基本情報

日本円(JPY、¥)は日本の公式通貨であり、世界で最も取引量の多い主要通貨の一つです。アジア太平洋地域における重要な準備通貨としての地位を確立し、国際金融市場で「安全資産」として広く認識されています。本記事では、日本円の歴史的背景、特徴、変動要因、そして将来の見通しについて詳しく解説します。

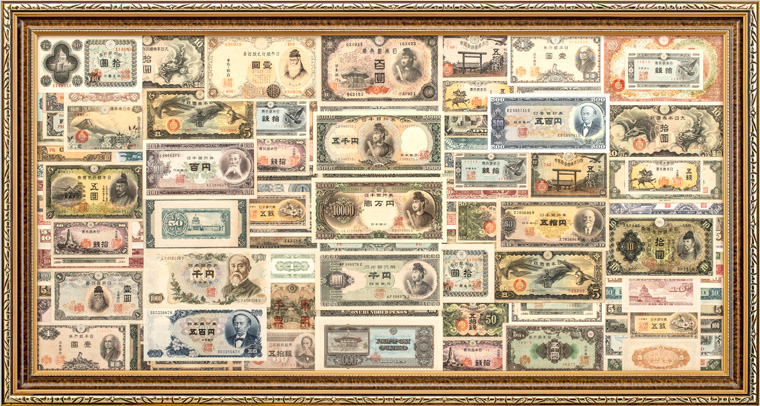

日本円の歴史

起源と近代化

日本円の歴史は明治時代にさかのぼります。1871年(明治4年)に「新貨条例」が公布され、それまでの複雑な貨幣制度に代わり、十進法に基づく円・銭・厘の単位が導入されました。当初は金本位制を採用し、1円は純金1.5グラムの価値に相当していました。

1882年には日本銀行が設立され、日本の中央銀行として通貨発行の権限を持つようになりました。その後、日本は第一次世界大戦の影響で1917年に金本位制を一時停止し、1930年に再び金本位制に復帰しましたが、世界恐慌の影響で1931年には再度離脱しました。

戦後の発展

第二次世界大戦後、日本円は大きな変革を迎えました。1949年、ブレトンウッズ体制の下で1ドル=360円の固定相場制が採用されました。この固定レートは1971年のニクソンショック(ドルと金の交換停止)まで続き、その後は変動相場制に移行しました。

1985年のプラザ合意では、円高ドル安が進行し、1995年には一時1ドル=79円台まで円高が進みました。しかし、1990年代後半からのバブル崩壊と長期不況、そして2000年代に入ってからのデフレ対策としての金融緩和政策により、円の国際的価値は変動を続けてきました。

最近の動向

2012年末以降、安倍政権下での「アベノミクス」と呼ばれる経済政策の一環として、日本銀行は大規模な金融緩和を実施し、円安が進行しました。2020年のコロナショック以降は、世界的な金融緩和の中で一時的に円高に振れる局面もありましたが、2021年後半からは日米の金融政策の方向性の違いから再び円安傾向が強まりました。2022年には日米の金利差拡大を背景に急速な円安が進行し、一時1ドル=150円を超える水準に達しました。

ユーロの基本情報 ユーロ(EUR、€)は欧州連合(EU)の公式通貨であり、世界で最も重要な準備通貨のひとつです。1999年に導入され、2002年に実際の紙幣と硬貨が流通し始めました。現在、ユーロ圏は19か国で構成され[…]

日本円の特徴

通貨単位と構成

日本円の通貨単位は以下の通りです:

- 硬貨:1円、5円、10円、50円、100円、500円

- 紙幣:1,000円、5,000円、10,000円

日本の紙幣は高度な偽造防止技術を採用しており、世界的にも偽造率が低いことで知られています。また、日本円の額面は他の主要通貨に比べて桁数が多いという特徴があります。

国際金融市場での地位

日本円は、米ドル、ユーロに次ぐ世界第3位の準備通貨であり、国際外国為替市場における取引高でも上位を占めています。特に、経済的・政治的不確実性が高まる時期には「安全資産」として需要が高まる傾向があります。

低インフレと低金利

日本円の特徴的な性質として、長期間にわたる低インフレと低金利環境が挙げられます。1990年代後半から続くデフレ傾向と、それに対応するための日本銀行の金融緩和策により、円建て資産の金利は世界的に見て極めて低い水準が続いてきました。この特性は「キャリートレード」(低金利通貨で資金を調達し、高金利通貨で運用する取引)の資金調達通貨として円が選ばれる要因となっています。

イギリスポンドの基本情報 イギリスポンド(GBP、£)は世界最古の現存する通貨の一つであり、国際金融市場において重要な役割を果たしています。正式には「ポンドスターリング」と呼ばれ、イギリス(グレートブリテン及び北アイ[…]

日本円の変動要因

経済的要因

- 金融政策: 日本銀行の金融政策、特に金利政策や資産購入プログラムは円の価値に直接影響します

- 経済成長率: 日本経済の成長見通しは円の価値を左右します

- インフレ率: 物価上昇率は金融政策の方向性を決める重要な指標です

- 貿易収支: 日本の輸出入バランスは円の需給に影響します

政治的要因

- 政治的安定性: 政府の安定性や経済政策の一貫性は円の信頼性に影響します

- 財政政策: 国の債務状況や財政支出は長期的に円の価値に影響します

- 構造改革: 労働市場や規制環境などの改革は経済の競争力と円の価値に関わります

グローバル要因

- 世界経済の動向: グローバルな景気循環や市場のリスク選好度は円に影響します

- 地政学的リスク: 国際的な紛争や不安定性は安全資産としての円需要に影響します

- 他の主要通貨との関係: 特に米ドルとの金利差は円の為替レートに大きく影響します

- エネルギー価格: 資源輸入国である日本にとって、エネルギー価格の変動は貿易収支と円相場に影響します

メキシコペソの基本情報 メキシコペソ(MXN)はメキシコ合衆国の公式通貨であり、ラテンアメリカで最も取引量の多い通貨の一つです。国際通貨コードはMXN、記号は$で表されますが、米ドルと区別するために「Mex$」や「$[…]

日本円とアベノミクス、コロナ禍、ウクライナ侵攻の関係

過去十年間、日本円は様々な国内外の経済政策と地政学的事件により大きな変動を経験してきました。特に2012年から始まったアベノミクス、2020年の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の世界的流行、そして2022年のロシアによるウクライナ侵攻は、それぞれ異なる形で円相場に影響を与えています。これらの出来事がどのように相互作用し、日本の通貨政策と経済に影響を与えたかを分析します。

アベノミクスと円安政策

政策の概要

2012年に第二次安倍内閣が発足すると、「アベノミクス」と呼ばれる経済政策が導入されました。この政策は「三本の矢」として知られる以下の要素から構成されていました。

- 大胆な金融政策:日本銀行による量的・質的金融緩和

- 機動的な財政政策:公共投資の拡大

- 成長戦略:構造改革による成長力の向上

円相場への影響

アベノミクスの最も顕著な効果の一つは、円安の進行でした。2012年末に1ドル=80円台前半だった円相場は、2015年までに120円台まで大幅に下落しました。この円安は以下の要因によるものでした。

- 異次元金融緩和:日銀による大規模な国債購入と低金利政策

- インフレ目標2%:デフレ脱却を目指した積極的な金融政策

- 期待の変化:市場参加者の将来予想の変化

円安は輸出企業の業績向上をもたらし、日経平均株価の上昇にも寄与しました。しかし、輸入品価格の上昇により消費者物価も押し上げられ、実質賃金の伸び悩みという副作用も生じました。

コロナ禍による影響

初期の円高局面

2020年初頭の新型コロナウイルス感染症の世界的流行は、金融市場に大きな混乱をもたらしました。当初、投資家のリスク回避姿勢が強まり、安全資産とされる円に資金が流入し、円高が進行しました。2020年3月には一時的に1ドル=101円台まで円高が進みました。

各国の政策対応

しかし、各国の中央銀行が相次いで大規模な金融緩和策を実施したことで、状況は変化しました:

- 米連邦準備制度理事会(FRB):ゼロ金利政策と量的緩和の再開

- 欧州中央銀行(ECB):パンデミック緊急購入プログラム(PEPP)

- 日本銀行:企業金融支援特別オペレーションの拡充

相対的な金融政策スタンス

各国が競って金融緩和を行う中で、日本は既にゼロ金利政策を長期間継続していたため、追加緩和の余地が限られていました。この結果、相対的に日本の金融緩和度合いが他国と比較して小さくなり、円相場は比較的安定した推移を見せました。

全人類をデジタル管理 国際的な資本家(グローバリスト)がワクチンを推し進める理由はお金だけではありません。 今、国連は、SDGs(持続可能な開発目標)の「2030年までにすべての人に出生証明を含む法的なアイデン[…]

ウクライナ侵攻と円安の加速

地政学的リスクの高まり

2022年2月のロシアによるウクライナ侵攻は、世界経済に新たな不確実性をもたらしました。この事件は以下の形で円相場に影響を与えました。

- エネルギー価格の急騰:原油・天然ガス価格の上昇

- インフレ圧力の増大:世界的な物価上昇

- サプライチェーンの混乱:国際貿易の停滞

各国の政策対応の違い

ウクライナ侵攻後、各国の中央銀行は異なる政策対応を取りました:

米国:FRBは急激なインフレに対応するため、2022年3月から利上げを開始し、年末までに4.25-4.50%まで政策金利を引き上げました。

欧州:ECBも2022年7月から利上げを開始し、インフレ抑制に向けた政策転換を図りました。

日本:日本銀行は金融緩和策を継続し、長期金利の上昇を抑制するイールドカーブコントロール(YCC)を維持しました。

急速な円安の進行

この政策の違いにより、日米金利差が急速に拡大し、2022年後半には1ドル=150円を超える水準まで円安が進行しました。これは約32年ぶりの円安水準でした。

相互作用と複合的影響

構造的要因の蓄積

アベノミクス、コロナ禍、ウクライナ侵攻は、それぞれ独立した出来事でありながら、円相場に対して複合的な影響を与えました:

- アベノミクスの遺産:長期間の金融緩和により、日本の政策金利は他国より低い水準に固定化

- コロナ禍の影響:財政赤字の拡大と債務残高の増加

- ウクライナ侵攻の衝撃:エネルギー輸入国である日本の貿易収支悪化

日本経済への影響

これらの要因が重なることで、日本経済には以下のような影響が現れました。

プラス面:

- 輸出企業の競争力向上

- 外国人観光客の増加(円安効果)

- 海外投資からの円換算収益の増加

マイナス面:

- 輸入物価の上昇による生活費の増加

- エネルギーコストの上昇

- 実質賃金の減少

アベノミクス、コロナ禍、ウクライナ侵攻は、それぞれ異なる時期と背景において日本円に影響を与えましたが、これらの出来事は相互に関連し合いながら、現在の円安局面を形成しています。

アベノミクスによって始まった金融緩和政策は、コロナ禍を経て継続され、ウクライナ侵攻による世界的なインフレ圧力の中で、他国との政策格差が拡大しました。この結果、日本は長期間にわたる円安局面に直面することとなりました。

今後、日本経済の持続的な発展のためには、単なる金融政策の調整だけでなく、構造改革による生産性向上と国際競争力の強化が不可欠です。同時に、世界経済の不確実性が高まる中で、柔軟かつ適切な政策対応が求められています。

円相場の動向は、日本経済の将来を左右する重要な要素であり、これらの歴史的経験を踏まえた政策立案が今後の課題となるでしょう。

米ドルの基本概要 通貨情報 正式名称: アメリカ合衆国ドル (United States dollar) 通貨記号: $ ISO コード: USD 補助単位: セント (¢) - 1[…]

日本円の今後の見通し

政策の転換点

2022年12月、日本銀行は長期金利の変動幅を拡大するなど、金融政策の微調整を行いました。これは長期間続いた超緩和政策からの転換の兆候として市場に受け止められました。

短期的な見通し

2024年から2025年にかけては、インフレ動向と日本銀行の金融政策正常化プロセスが円相場の主要な焦点となるでしょう。2022年12月の金融政策修正(長期金利の変動許容幅の拡大)、2023年の追加修正、そして2024年の金融政策正常化の進展は、長期にわたる超緩和的な金融環境からの転換点となる可能性があります。

海外要因としては、米連邦準備制度理事会(FRB)の金融政策や世界経済の成長見通しが重要です。日米の金利差縮小は円高要因となる可能性がありますが、同時に世界経済の減速懸念が強まれば、安全資産としての円需要も高まるでしょう。

長期的な課題

長期的には、以下の要因が円の将来に影響を与える可能性があります。

- 人口動態の変化: 少子高齢化の進行は労働力不足や社会保障費の増大を通じて経済成長と財政状況に影響し、間接的に円の価値を左右します

- 財政の持続可能性: 世界最高水準の政府債務残高は長期的な課題です

- 生産性向上: デジタル化や働き方改革などによる生産性向上が、持続的経済成長と円の安定には不可欠です

- エネルギー政策: 資源輸入依存度の高さは貿易収支を通じて円に影響するため、エネルギー政策の方向性が重要です

国際協調の重要性

今後、円相場の安定化には国際的な政策協調が重要となります。特に以下の点が注目されます。

- G7諸国間での為替政策の調整

- 貿易不均衡の是正

- 地政学的リスクの管理

デジタル通貨としての発展

日本銀行は中央銀行デジタル通貨(CBDC)の研究開発を進めており、将来的には「デジタル円」の導入が検討されています。これは支払いシステムの効率化だけでなく、円の国際的な利用拡大にも影響する可能性があります。

このマニュアルではeBay輸出ビジネスの基礎から実践的なテクニックまでを網羅しています。売れ筋商品の見極め方、効果的な仕入先の確保、価格設定と利益計算、出品の最適化など、ビジネスを成功させるために必要な情報をすべて含めました。 […]

結論

日本円は150年以上の歴史を持つ主要国際通貨として、世界経済における重要な役割を果たしてきました。バブル崩壊後の長期デフレと超緩和的な金融政策という特殊な環境を経験しながらも、安全資産としての信頼性を維持してきました。

今後は、日本銀行の金融政策正常化プロセス、財政再建への取り組み、構造改革の進展が円の価値を左右する重要な要素となるでしょう。また、デジタル化や世界経済における日本の位置づけの変化も、円の将来に影響を与える可能性があります。円が安定した国際通貨としての地位を維持するためには、経済成長力の強化と財政の持続可能性の確保が不可欠といえるでしょう。

グローバル経済の発展により、国境を越えたビジネス展開や外貨獲得の重要性が高まっています。ここでは、企業や起業家が外貨を獲得するためのビジネスモデル、戦略、具体例について解説します。 輸出ビジネス Export […]