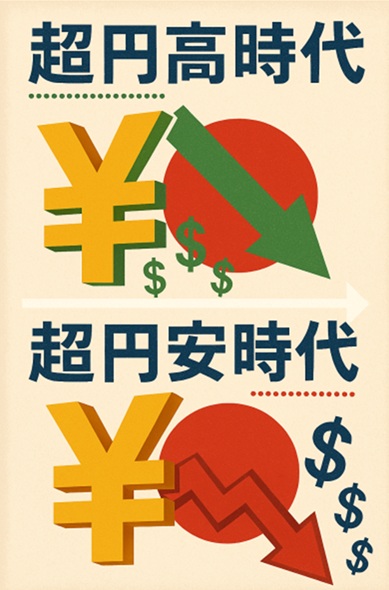

近年、日本は「超円安」とも呼ばれる歴史的な円安局面に直面しています。かつて1ドル=80円前後だった為替レートが、一時は150円を超える水準にまで変動し、日本経済と私たち一人ひとりの生活に大きな影響を与えています。本稿では、この超円安に至った歴史的背景や要因を分析し、この環境下でより良く生きるための戦略について考察します。

円相場の歴史的推移と現状

戦後の為替制度変遷

- 1949年~1971年: 1ドル=360円の固定相場制

- 1971年~1973年: ニクソンショックによる変動相場制への移行期

- 1973年以降: 変動相場制の本格導入

- 1985年: プラザ合意による急激な円高(1ドル=240円→120円台)

- 1995年: 戦後最高値の1ドル=79.75円を記録

- 2011年~2012年: 東日本大震災後の円高(1ドル=75.32円の最高値)

- 2013年以降: アベノミクスによる円安誘導

- 2020年以降: コロナ禍とその後の急激な円安進行

最近の超円安の状況

2021年初めには1ドル=103円程度だった為替レートは、2022年後半には150円を超え、30年ぶりの円安水準を記録しました。この急激な円安は、日本と主要国(特に米国)との金融政策の乖離が主な要因となっています。

超円安に至った経済・政治的背景

金融政策の日米格差

- 日本: 日銀の長期にわたるゼロ金利政策と量的緩和の継続

- 米国: インフレ抑制のための積極的な利上げ政策

- 金利差拡大: 日米の金利差が拡大し、円からドルへの資金流出が進行

貿易構造の変化

- 貿易黒字の縮小: かつての「輸出大国」から変容

- エネルギー輸入の増加: 東日本大震災以降の原発停止による化石燃料輸入増加

- 2022年の貿易赤字: 約19.9兆円の過去最大の赤字を記録

エネルギー政策の影響

- 原発依存度の低下: 震災後の原発停止による火力発電への依存度増加

- エネルギー自給率の低下: 約12%(2019年)の低水準

- 化石燃料輸入コスト上昇: 円安と国際価格上昇の二重の負担

国際情勢と地政学的要因

- 米中対立: 世界経済の不確実性増大

- ロシア・ウクライナ紛争: エネルギー・食料価格の高騰

- コロナ禍からの回復格差: 各国の経済回復ペースの違い

日本は、量的金融緩和のつけ、新冷戦、日本の財政赤字などの要因から、本格的なインフレ時代を迎えつつある。 現金の価値が相対的に上がっていたデフレ時代とは異なり、インフレ時代においては現金の価値は目減りしていく。よって資産運用[…]

超円安の経済的影響

プラスの影響

- 輸出企業の収益改善: 海外売上の円換算額増加

- インバウンド需要の可能性: 訪日外国人観光客にとっての割安感

- 海外資産価値の円換算額上昇: 外貨建て資産保有者にとってのメリット

マイナスの影響

- 輸入コスト上昇: 食料品、エネルギー、原材料など

- 企業の仕入れコスト増加: 輸入依存度の高い中小企業への打撃

- 家計への負担増: 生活必需品の価格上昇によるインフレ圧力

業種別の影響

- 恩恵を受ける業種: 輸出型製造業(自動車、電機など)、観光業、外貨資産運用業

- 打撃を受ける業種: 輸入依存型小売業、エネルギー多消費型産業、国内サービス業

財政政策は国の経済を管理する上で重要な手段です。積極財政と緊縮財政という二つの対照的なアプローチには、それぞれ独自の理論的根拠、期待される効果、そして実際の結果があります。本記事では、これら二つの財政政策の本質、主要国での実施例、そして特[…]

超円安時代の個人の生き方戦略

投資・資産運用戦略

- 外貨建て投資の検討: 米ドルやユーロなど主要通貨建て資産への分散投資

- 為替リスクヘッジ: 定期的な積立や時間分散投資による為替変動リスクの軽減

- インフレヘッジ資産: 金や不動産、インフレ連動債などの検討

- 株式投資の業種選別: 円安メリットを享受できる輸出企業や海外売上比率の高い企業

キャリア戦略

- グローバルスキルの強化: 語学力や国際的に通用する専門性の獲得

- 円安に強い業界への転職検討: 輸出型企業やグローバル企業

- 副業・複業の模索: 海外クライアント向けフリーランス活動など外貨収入源の確保

- リモートワーク活用: 地方移住による生活コスト削減と国際的な仕事の両立

消費・生活戦略

- 輸入品依存度の見直し: 国産品や代替品への切り替え検討

- エネルギー消費の効率化: 住宅の断熱改修、省エネ家電への更新

- 固定費の見直し: サブスクリプションや通信費など継続的支出の最適化

- 節税・社会保障制度の活用: 各種控除や助成金の積極的活用

国際移動の検討

- 地方移住の可能性: 都市部より生活コストの低い地域への移住

- 一時的な海外移住: 円高局面での帰国を視野に入れた計画的な海外生活

- デュアルライフ: 日本と海外の二拠点生活によるリスク分散

- 地域によるエネルギーコスト差の活用: 再生可能エネルギー導入が進んだ地域での生活

KISSポートフォリオ9つの基本ルール ①お金は若いうちから定期的に貯めよう 若いうちから貯金の習慣をつけると、将来的に経済的な安心感が得られますし、投資や資産運用のチャンスも広がります。特に「先取り貯金」や「自動積立」などを[…]

企業の対応戦略

輸出企業

- 為替差益の戦略的活用: 研究開発投資や設備投資への振り向け

- 価格戦略の最適化: 現地通貨建て価格の戦略的な調整

- 海外拠点の強化: 現地生産・現地販売体制の拡充

輸入依存企業

- 調達先の多様化: 為替変動リスクを減らすための複数通貨圏からの調達

- 国産化・内製化の検討: 長期的な視点での国内サプライチェーン強化

- 価格転嫁と製品戦略: 高付加価値化による利益率確保

中小企業

- 為替リスクヘッジ手法の導入: 先物予約や通貨オプションの活用

- 差別化戦略の強化: 価格競争からの脱却

- 産学連携や公的支援の活用: 技術革新や経営改善への外部リソース活用

政策面での対応と今後の展望

金融政策の行方

- 日銀の政策正常化の可能性: 超緩和政策からの出口戦略と円相場への影響

- 米国の金融政策との関係: FRBの政策転換時の影響

- 国際協調の可能性: 過度な為替変動を抑制するための国際協調介入

エネルギー政策の転換

- エネルギー自給率向上への取り組み: 再生可能エネルギーの拡大

- 原子力発電の再稼働議論: 安全性確保と経済性のバランス

- 省エネルギー社会への移行: 産業構造と生活様式の転換

産業政策と成長戦略

- 産業競争力強化: 高付加価値産業への転換支援

- 賃金上昇を伴う経済成長: 内需拡大と外需獲得のバランス

- イノベーション促進策: 研究開発投資の拡大と人材育成

脱炭素についての議論がますます活発化していますが、その裏には意外な事実が隠されています。本記事では、脱炭素ビジネスの実態や利権争いについて探っていきます。脱炭素ビジネスの怪しい実態とは環境問題への意識の高まりと共に、脱炭素ビジネスが急速に[…]

超円安時代を乗り切るための心構え

長期的視点の重要性

- 経済・為替循環の理解: 円安は永続的ではなく、いずれ是正される可能性

- 短期的反応の抑制: パニック的な資産売却や過度な消費抑制の回避

- リスク分散の徹底: 地域、通貨、資産クラスを跨いだ分散

レジリエンス(回復力)の構築

- 経済的バッファーの確保: 緊急時の備えとなる流動性資産の確保

- スキルの多様化: 複数の収入源につながるスキルセット構築

- コミュニティとの連携: 地域や職業コミュニティでの相互支援体制

機会の発見と活用

- 円安環境下での新たなビジネスチャンス: 輸出、インバウンド関連など

- 国際的な価値観の変化への適応: 持続可能性や社会的責任への意識高揚

- テクノロジー活用によるコスト削減: デジタル化やオートメーションの積極導入

国の経済力は戦争遂行能力に直結しており、戦争に勝つためには豊かで活発な消費経済の存在が不可欠である。 戦争や経済には、各国の関係性や地理的特徴が密接に結びついている。だからこそ、各国の政治指導者や軍関係者たちは熱心に地政学[…]

おわりに

超円安時代は、日本経済と私たちの生活に様々な課題をもたらしていますが、同時に新たな機会も提供しています。歴史を振り返れば、為替レートは常に変動し、一方向に永続的に進むものではありません。

重要なのは、目先の為替変動に一喜一憂するのではなく、自らの経済基盤を強化し、環境変化に柔軟に対応できる力を身につけることです。日本社会全体としても、エネルギー自給率の向上や産業構造の転換など、構造的な課題に向き合うことが求められています。

超円安という困難な環境を、個人の成長と社会の持続的発展のための変革の機会として捉え、戦略的に行動していくことが、この時代を生き抜くための重要な姿勢と言えるでしょう。

ハイパーインフレーションとは何か ハイパーインフレーションは、通貨価値の極端で急激な崩壊を意味する経済現象です。単なるインフレーションの延長線上にあるものではなく、経済システム全体を根本から破壊する破[…]