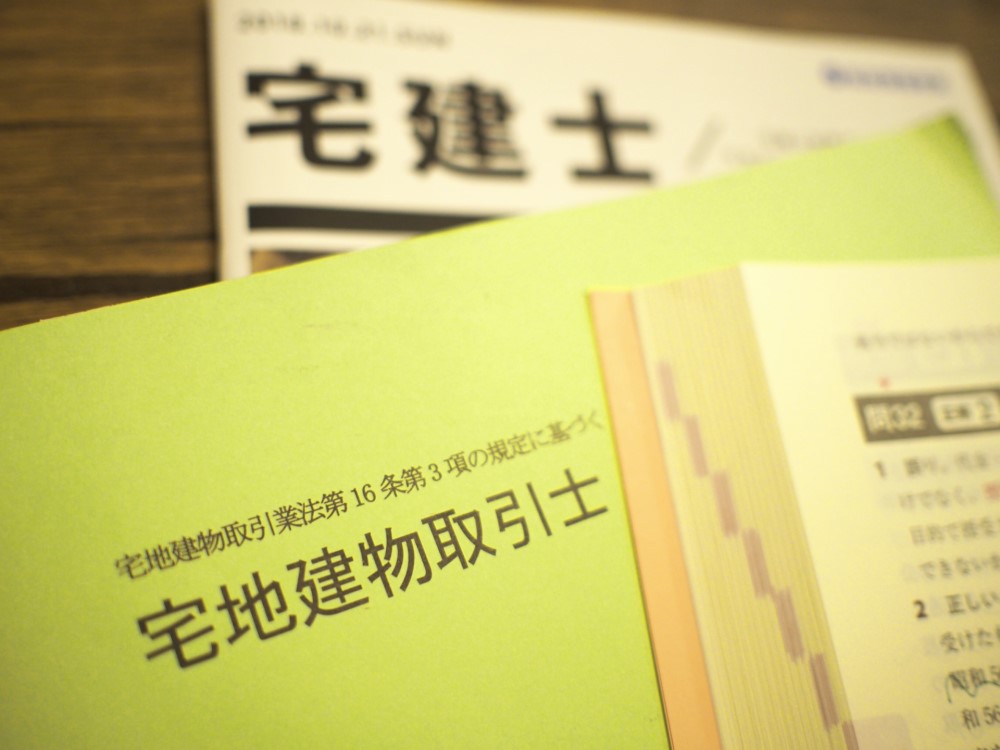

宅建資格の概要

宅地建物取引士(通称:宅建士)は、不動産取引の専門家として法的に認められた国家資格です。2015年に「宅地建物取引主任者」から「宅地建物取引士」に名称変更され、より高い社会的地位と責任が求められるようになりました。

宅建士は不動産取引において「重要事項の説明」「重要事項説明書への記名・押印」「契約書への記名・押印」という3つの独占業務を行うことができる唯一の資格者です。

宅建士の独占業務

- 重要事項の説明:契約前に買主や借主に対して物件の重要事項を説明

- 重要事項説明書への記名・押印:重要事項説明書に宅建士として署名・押印

- 契約書への記名・押印:売買契約書や賃貸借契約書に宅建士として署名・押印

設置義務

宅地建物取引業者は、業務に従事する者5人に対して1人以上の宅建士を設置することが法律で義務付けられています。

受験資格

宅建試験は受験資格に制限がありません。年齢、学歴、実務経験、国籍を問わず、誰でも受験することができます。これが宅建試験の大きな特徴の一つです。

受験料

8,200円(2024年現在)

受験申込時に支払う必要があります。一度支払った受験料は、試験を欠席した場合でも返金されません。

CPE(生産技術者マネジメント資格) 試験攻略マニュアル CPE(生産技術者マネジメント資格)は、日本能率協会が主催する資格です。 CPE試験が下記の点において、非常に難易度の高い試験です。・問題集が流通しておらず、出題形式・[…]

試験内容

試験形式

- 試験方式:4肢択一式(マークシート方式)

- 問題数:50問

- 試験時間:2時間

- 実施時期:年1回(10月第3日曜日)

出題科目と問題数

1. 宅建業法(20問)

- 宅地建物取引業法とその関連法令

- 免許制度、営業保証金、保証協会

- 業務上の規制、監督処分

- 報酬に関する規定

2. 民法等(14問)

- 民法(権利関係)

- 不動産登記法

- 区分所有法

- 借地借家法

3. 法令上の制限(8問)

- 都市計画法

- 建築基準法

- 国土利用計画法

- 農地法

- 土地区画整理法

- 宅地造成等規制法

4. 税・その他(8問)

- 不動産に関する税制

- 不動産鑑定評価基準

- 地価公示法

- 住宅金融支援機構法

- 景品表示法

- 統計

合格基準

宅建試験の合格基準は相対評価で決定されます。上位約15~17%が合格となるよう、毎年合格点が調整されます。

- 一般受験者:通常35~37点程度(50点満点)

- 5問免除対象者:通常30~32点程度(45点満点)

科目別難易度

宅建業法(難易度:★★★☆☆)

特徴:宅建試験の核となる科目で、最も得点しやすい分野です。

学習のポイント:

- 条文の暗記が中心

- 出題パターンが比較的決まっている

- 満点を目指すべき科目

対策法:

- 過去問を繰り返し解く

- 数字(日数、金額等)を正確に覚える

- 業者と宅建士の区別を明確にする

民法等(難易度:★★★★★)

特徴:最も難易度が高く、理解に時間を要する科目です。

学習のポイント:

- 条文の暗記だけでなく、法的思考力が必要

- 判例の理解が重要

- 出題範囲が広い

対策法:

- 基本概念から順序立てて学習

- 具体例を通じて理解を深める

- 重要判例を押さえる

- 過去問で出題パターンを把握

法令上の制限(難易度:★★★★☆)

特徴:都市計画法と建築基準法が中心で、数字の暗記が重要です。

学習のポイント:

- 数値の正確な暗記が必要

- 都市計画法が最重要

- 建築基準法の基本的な規制を理解

対策法:

- 数値は表にまとめて暗記

- 都市計画法に重点を置く

- 図表を活用して視覚的に理解

税・その他(難易度:★★★☆☆)

特徴:範囲は広いが、基本的な知識で対応可能です。

学習のポイント:

- 不動産取得税、固定資産税が重要

- 統計問題は最新データの確認が必要

- 広く浅く学習する

対策法:

- 税制は計算問題も含めて学習

- 統計は試験年度の最新版を確認

- 過去問で出題傾向を把握

効果的な勉強法

1. 学習スケジュール

6ヶ月プラン:

- 1~2ヶ月目:民法等の基礎固め

- 3~4ヶ月目:宅建業法の完全マスター

- 5ヶ月目:法令上の制限、税・その他

- 6ヶ月目:総復習と過去問演習

3ヶ月プラン:

- 1ヶ月目:宅建業法中心

- 2ヶ月目:民法等と法令上の制限

- 3ヶ月目:総復習と過去問演習

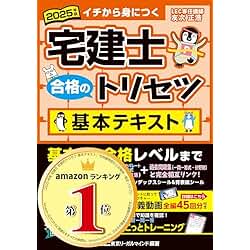

2. 教材の選択

基本テキスト:

- 各出版社から発行されている基本書

- 図表が豊富で理解しやすいものを選択

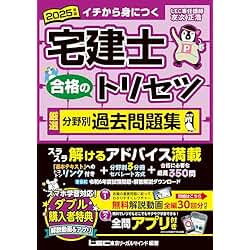

過去問題集:

- 最低10年分は解く

- 分野別と年度別の両方を活用

模擬試験:

- 本番形式の問題で実力確認

- 時間配分の練習にも有効

3. 科目別学習法

宅建業法:

- 条文を正確に暗記

- 数字(期間、金額等)を確実に覚える

- 過去問の繰り返しで完璧を目指す

民法等:

- 基本概念の理解から始める

- 判例集を活用

- 具体例で理解を深める

法令上の制限:

- 数値の一覧表を作成

- 都市計画法に重点を置く

- 建築基準法の基本規制を理解

税・その他:

- 計算問題の解法を覚える

- 統計は最新データを確認

- 広く浅く学習する

4. 記憶術の活用

数字の暗記:

- 語呂合わせの活用

- 関連する数字をまとめて覚える

条文の暗記:

- キーワードを中心に覚える

- 音読で記憶に定着させる

5. 過去問演習のコツ

- 間違えた問題は解説を読み込む

- 正解の選択肢だけでなく、間違いの選択肢も確認

- 出題パターンを把握する

- 時間を計って解く練習をする

11/19(日)仙台にて賃貸不動産経営管理士を受験してきました。 先月の宅建試験後、約1か月間集中して勉強してきましたが、結構難しい試験でした。 使用教材、勉強内容や試験講評等をまとめてみました。 勉強内容&教材講評 […]

資格の需要と将来性

高い需要の背景

- 法的設置義務:不動産業者は5人に1人以上の宅建士配置が義務

- 不動産市場の安定性:住宅需要は継続的に存在

- 幅広い活用分野:

- 不動産売買・仲介業

- 不動産管理業

- 住宅メーカー

- 金融機関

- 建設会社

- 公務員

- 転職市場での価値:不動産業界では必須資格として重宝

将来性

安定した需要:

- 不動産取引は経済活動の基盤

- AIやデジタル化が進んでも、法的責任を負う専門家の需要は継続

市場の変化への対応:

- 空き家問題への対策

- 不動産テック(PropTech)の発展

- 相続対策の重要性増大

キャリアパス:

- 不動産コンサルタント

- 不動産鑑定士へのステップアップ

- 独立開業の可能性

本日(2023年11月21日)、令和5年度の宅建試験の合格発表があり、3回目の挑戦でしたが、また不合格となってしまいました。 恒例の敗因分析と次回に向けての対策を考えたいと思います。 諦めたらそこで試合終了です。 […]

資格取得のメリット

1. 就職・転職に有利

不動産業界:

- 必須資格として高く評価

- 未経験者でも採用されやすい

- 昇進・昇格の条件

他業界でも活用:

- 金融機関での融資業務

- 建設会社での営業

- 公務員試験での加点

2. 収入アップ

資格手当:

- 月額1万円~3万円程度の資格手当

- 年間12万円~36万円の収入増

昇進・昇格:

- 管理職への登用

- 営業成績の向上

- 専門職としての地位向上

3. 独立開業の可能性

宅建業の開業:

- 個人事業主として独立

- 小規模からスタート可能

- 高い収益性

コンサルティング業務:

- 不動産投資アドバイス

- 相続対策コンサルティング

- セミナー講師

4. 専門知識の習得

不動産に関する総合知識:

- 法律知識の習得

- 税制の理解

- 市場動向の把握

実生活での活用:

- 自宅購入時の知識

- 投資判断の材料

- 相続対策

5. 他資格との相乗効果

関連資格:

- 不動産鑑定士

- マンション管理士

- 管理業務主任者

- FP(ファイナンシャルプランナー)

スキルアップ:

- 法律知識の基礎

- ビジネス実務能力

- 顧客対応スキル

電気工事士という資格について興味をお持ちの方や、リフォームを考えている方にとって、今回の記事は大変参考になる内容となっています。 電気工事士の資格取得のメリット 電気工事士の資格を取得することには、様々なメリッ[…]

試験対策のポイント

1. 早期スタート

宅建試験は年1回のみのため、計画的な学習が重要です。最低でも3ヶ月、できれば6ヶ月前から学習を開始しましょう。

2. 宅建業法の完全マスター

宅建業法は最も得点しやすい科目です。ここで満点近くを取ることで、合格に大きく近づきます。

3. 過去問の重要性

宅建試験は過去問からの出題が多いため、過去問演習は必須です。最低10年分は解きましょう。

4. 苦手分野の早期発見

模擬試験や過去問で苦手分野を発見し、重点的に対策します。

5. 時間配分の練習

2時間で50問を解くため、1問あたり2分24秒のペースが必要です。時間を意識した練習を行いましょう。

6. 最新情報の確認

法改正や統計データは最新のものを確認し、試験に備えます。

第1類に共通する特性の重要ポイント 共通する性状 大部分は無色の結晶か 白色の粉末である。 不燃性である(⇒無機化合物である)。 (*一部例外あり) 酸素を含有しているので、加熱, 衝撃および摩擦等により分[…]

合格後の手続き

1. 資格登録

試験合格後、都道府県知事に対して宅建士としての登録申請を行います。

登録要件:

- 2年以上の実務経験または実務講習の修了

- 欠格事由に該当しないこと

2. 宅建士証の交付

登録完了後、宅建士証の交付申請を行います。

有効期間:5年間 更新:法定講習の受講が必要

3. 継続教育

宅建士として業務に従事する場合、5年ごとに法定講習を受講する必要があります。

現代日本において、一つの興味深い現象が静かに広がっている。それは「資格マニア」と呼ばれる人々の存在である。彼らは資格取得そのものに強い情熱を注ぎ、時には実用性を度外視してでも次々と新しい資格に挑戦し続ける。この現象は単なる個人的な趣味を超[…]

まとめ

宅建士は不動産業界で最も重要な国家資格の一つです。受験資格に制限がなく、誰でも挑戦できる一方で、合格には相応の努力が必要です。

試験の難易度は中程度ですが、計画的な学習と適切な対策により合格は十分可能です。特に宅建業法の完全マスターと過去問演習が合格の鍵となります。

資格取得後は不動産業界での活躍はもちろん、他業界でも専門知識を活かした仕事に就くことができます。また、将来的には独立開業や他の上位資格へのステップアップも可能です。

不動産は人々の生活に欠かせない分野であり、宅建士の需要は今後も安定して続くと予想されます。キャリアアップや転職を考えている方にとって、宅建士は非常に価値の高い資格といえるでしょう。

2023年5月実施の試験で、2級ファイナンシャルプランナー技能士(以下、FP2級)に合格しました。131 個目の資格です。 FP2級試験は非常に範囲が広く、市販本を1~2冊買って勉強してもほぼ挫折します。なぜなら、広範囲はF[…]