不老長寿を追求することは、古代中国から現代に至るまで、東洋医学の重要なテーマの一つです。「不老長寿」は文字通り「老いることなく長く生きる」ことを意味します。ここでは、歴史的に不老長寿効果があるとされてきた代表的な10種類の漢方薬について詳しく解説します。

黄精(オウセイ)

概要

黄精はユリ科のナルコユリ属(Polygonatum)の植物の根茎を乾燥させたものです。その名前は根茎の断面が黄色いことに由来しています。漢方では「補気薬」に分類され、気の不足や疲労を補う効果があるとされています。

歴史

黄精の使用は2000年以上前の中国に遡ります。古代の中国の医学書「神農本草経」では上薬(最高級の薬)として分類され、「久しく服用すれば身体が軽くなり、老いを防ぎ、寿命を延ばす」と記されています。道教の不老長寿を目指す修行者たちにも珍重されました。「仙人薬」の一つとされています。

効能

- 体力増強と疲労回復

- 免疫機能の向上

- 血糖値の安定化

- 肺と脾臓の機能強化

- 神経系の保護と記憶力の向上

- 老化防止と若返り効果

生息地

中国中部から南部にかけての山岳地帯が主な産地です。日本では本州中部以南、四国、九州の山地に自生しています。主要な生産地は中国の雲南省、四川省、湖南省です。

使用方法

- 煎じ薬:9〜15gの乾燥根茎を水約500mlで15〜20分間煎じて1日2〜3回に分けて服用

- 粉末:1日3〜6g程度を温水に溶かして服用

- 黄精酒:乾燥根茎を酒に漬けて1〜3ヶ月後に少量ずつ飲用

- 他の漢方薬との組み合わせ:六味地黄丸や十全大補湯などに配合

価格帯

- 乾燥根茎:100g当たり3,000〜8,000円

- 粉末:50g入りで4,000〜10,000円

- エキス剤:30日分で6,000〜15,000円

- 黄精酒:500ml入りで5,000〜12,000円

枸杞子(クコシ)

概要

枸杞子はナス科クコ属(Lycium)の植物「クコ(Lycium chinense)」の熟した果実を乾燥させたものです。小さな赤い実が特徴で、甘みと少しの酸味があります。漢方では「補血薬」「補陰薬」に分類され、特に肝臓と腎臓の機能を強化するとされています。

歴史

枸杞子の使用は古代中国に遡り、「神農本草経」に記載されています。唐代(618-907年)には薬用として広く栽培され始め、明代(1368-1644年)には「本草綱目」で詳細に記述されました。チベット医学や韓国の伝統医学でも重要な位置を占めています。

効能

- 視力保護と眼精疲労の緩和

- 肝臓と腎臓の機能強化

- 血液循環の改善

- 免疫力の向上

- 抗酸化作用による老化防止

- 生殖機能の向上

生息地

原産地は中国北西部から中央アジアにかけての乾燥地帯です。現在は中国の寧夏回族自治区、内モンゴル自治区、青海省などで大規模に栽培されています。日本では関東以西の各地で栽培されています。

使用方法

- 煎じ薬:6〜15gの乾燥果実を水約500mlで10〜15分間煎じて服用

- 直接食用:1日15〜30g程度を茶菓子のように食べる

- 枸杞茶:乾燥果実5〜10gを熱湯で3〜5分間浸出して飲む

- 薬膳料理:スープや炒め物に加える

価格帯

- 乾燥果実:100g当たり800〜3,000円(産地や品質によって大きく異なる)

- 有機栽培品:100g当たり1,500〜5,000円

- エキス剤:30日分で3,000〜8,000円

- 枸杞酒:500ml入りで2,500〜6,000円

何首烏(カシュウ)

概要

何首烏はタデ科ツルドクダミ属(Polygonum)の植物「ツルドクダミ(Polygonum multiflorum)」の塊根を加工したものです。生のものを「生何首烏」、黒豆で煮たものを「制何首烏」と呼び、漢方では主に「制何首烏」を使用します。名前の由来には諸説ありますが、「何」という姓の老人が若返ったという伝説に基づくといわれています。

歴史

何首烏は唐代には既に使用されていましたが、特に明代の李時珍の「本草綱目」で詳細に記述されたことで注目を集めました。「何首烏伝」という専門書が書かれるほど重要視され、古来より髪の黒さを保ち、若さを保つ薬として珍重されてきました。

効能

- 白髪の黒髪化促進

- 肝臓と腎臓の強化

- 血液循環の改善と血液浄化

- コレステロール値の低下

- 免疫機能の向上

- 老化防止と若返り効果

生息地

中国の広東省、広西チワン族自治区、雲南省などの山岳地帯が主な産地です。日本では九州南部で栽培されています。現在では主に中国の広東省、広西チワン族自治区、四川省などで大規模に栽培されています。

使用方法

- 煎じ薬:9〜15gの乾燥根を水約500mlで15〜20分間煎じて服用

- 粉末:1日3〜9g程度を温水に溶かして服用

- 酒浸:乾燥根を酒に漬けて1〜3ヶ月後に少量ずつ飲用

- 他の漢方薬との組み合わせ:四物湯や七宝美髯丹などに配合

価格帯

- 乾燥根(制何首烏):100g当たり1,500〜4,000円

- 粉末:50g入りで2,000〜5,000円

- エキス剤:30日分で4,000〜10,000円

- 何首烏酒:500ml入りで3,000〜8,000円

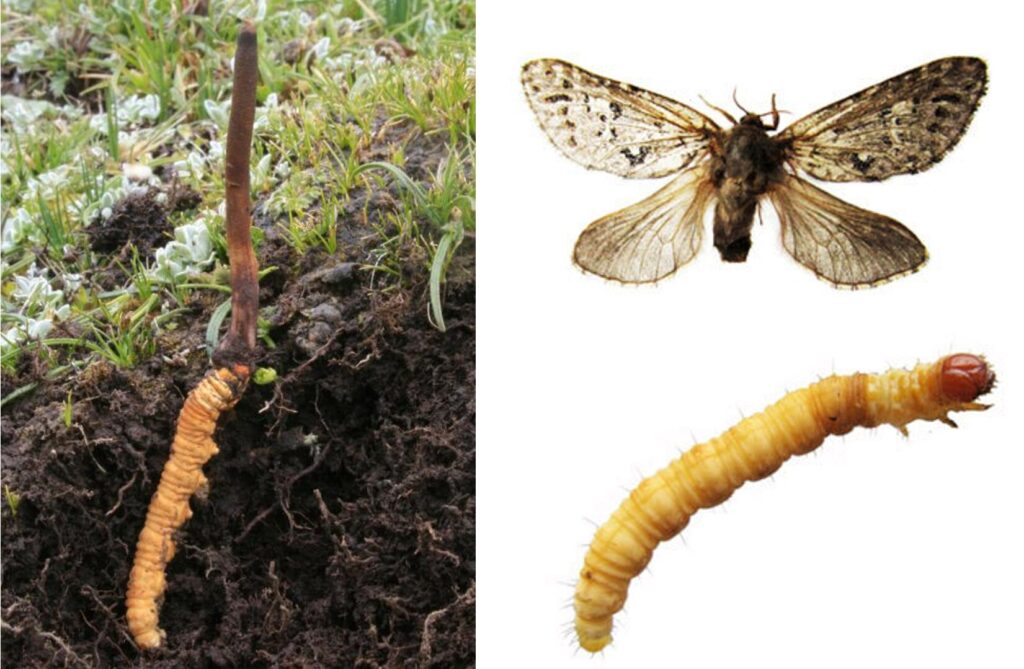

冬虫夏草(トウチュウカソウ)

概要

冬虫夏草は冬虫夏草菌(Ophiocordyceps sinensis)がチベットアリモンという蛾の幼虫に寄生して形成される複合体です。冬は虫の姿を保ち、夏には植物のような姿になることから「冬虫夏草」と名付けられました。漢方の中でも特に珍重される高級品の一つです。

歴史

冬虫夏草は15世紀の中国の医学書「本草綱目拾遺」に初めて記載されました。チベット医学では古くから肺と腎臓の強壮剤として使用されてきました。現代では「ヒマラヤの黄金」とも呼ばれ、1993年に中国の女性陸上選手が冬虫夏草を摂取して世界記録を更新したことで一躍注目を集めました。

効能

- 肺と腎臓の機能強化

- 免疫調節作用

- 抗酸化作用

- 持久力と体力の向上

- 性機能の向上

- 抗腫瘍効果

生息地

チベット高原、中国の青海省、四川省、雲南省などの標高3,000〜5,000メートルの高山草原が主な産地です。近年は乱獲により自然の冬虫夏草は減少傾向にあり、人工栽培の研究も進められています。

使用方法

- 煎じ薬:3〜9gの乾燥品を水約500mlで15〜30分間煎じて服用

- 粉末:1日1〜3g程度を温水に溶かして服用

- 酒浸:乾燥品を酒に漬けて1〜3ヶ月後に少量ずつ飲用

- 薬膳料理:スープや煮込み料理に加える

価格帯

- 乾燥品:上等品は1gあたり5,000〜30,000円(品質や産地によって大きく異なる)

- 粉末:10g入りで30,000〜100,000円

- エキス剤:30日分で15,000〜50,000円

- 冬虫夏草酒:500ml入りで10,000〜50,000円

人参(ニンジン/高麗人参)

概要

人参はウコギ科オタネニンジン属(Panax)の植物「オタネニンジン(Panax ginseng)」の根を使用した漢方薬です。漢方では最も重要な「補気薬」の一つとされ、「人参」という名前は「人の形をした根」という意味から来ています。6年以上栽培された根が最も効果的とされます。

歴史

人参の使用は紀元前1世紀の中国に遡り、「神農本草経」では上薬(最高級の薬)として分類されました。古代中国では「万能薬」として珍重され、日本にも奈良時代に伝来しました。朝鮮半島では高麗人参として発展し、李朝時代(1392-1910年)には重要な輸出品となりました。

効能

- 全身の気を補充する強壮作用

- 免疫機能の向上

- 精神的・肉体的疲労の回復

- 血液循環の改善

- ストレス耐性の向上

- 認知機能の改善

生息地

原産地は中国東北部、朝鮮半島、ロシア沿海州などです。現在では韓国、中国、カナダ、アメリカなどで栽培されています。特に韓国の錦山(クムサン)地域の高麗人参は最高級品として世界的に有名です。

使用方法

- 煎じ薬:3〜9gの乾燥根を水約500mlで15〜30分間煎じて服用

- 粉末:1日1〜3g程度を温水に溶かして服用

- 人参茶:細かく切った根を熱湯で3〜5分間浸出して飲む

- 他の漢方薬との組み合わせ:十全大補湯や人参養栄湯などに配合

価格帯

- 乾燥根:6年根で100g当たり10,000〜50,000円(品質や産地によって大きく異なる)

- 粉末:30g入りで5,000〜30,000円

- エキス剤:30日分で8,000〜30,000円

- 人参酒:500ml入りで5,000〜20,000円

霊芝(レイシ)

概要

霊芝はマンネンタケ科マンネンタケ属(Ganoderma)のキノコ「マンネンタケ(Ganoderma lucidum)」の子実体を乾燥させたものです。光沢のある堅い表面と扇形の姿が特徴で、色によって赤霊芝、紫霊芝、黒霊芝などに分類されます。漢方では「補気薬」「補陰薬」として使用されます。

歴史

霊芝は「神農本草経」に上薬として記載され、2000年以上前から使用されてきました。古代中国では「仙茸(せんじょう)」「不死の霊薬」とも呼ばれ、道教の不老長寿の秘薬として珍重されました。日本には奈良時代頃に伝来し、「万年茸」として知られるようになりました。

効能

- 免疫機能の調節と強化

- 抗酸化作用

- 肝臓の保護と機能向上

- 血圧やコレステロール値の安定化

- ストレス軽減と睡眠の質改善

- 抗アレルギー作用

生息地

原産地は東アジアの広葉樹林帯です。自然界では非常に稀少で、主に中国、日本、韓国などで人工栽培されています。日本では九州や沖縄などで栽培されています。中国では福建省、浙江省、四川省などが主要な生産地です。

使用方法

- 煎じ薬:3〜9gの乾燥霊芝を水約500mlで30〜60分間煎じて服用

- 粉末:1日1〜3g程度を温水に溶かして服用

- 霊芝茶:薄くスライスした霊芝を熱湯で15〜30分間浸出して飲む

- チンキ剤:医師の指示に従い、10〜30滴を水に溶かして服用

価格帯

- 乾燥霊芝:100g当たり3,000〜15,000円(品質や種類によって大きく異なる)

- 粉末:50g入りで4,000〜20,000円

- エキス剤:30日分で5,000〜25,000円

- 霊芝茶:ティーバッグ30包入りで2,500〜8,000円

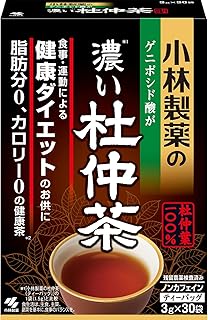

杜仲(トチュウ)

概要

杜仲は、トチュウ科の落葉高木「杜仲(Eucommia ulmoides)」の樹皮を乾燥させたものです。その名前は中国の古代書物「神農本草経」にも記載されており、漢方薬として高い評価を受けています。特に弾力のある樹皮が特徴で、引き裂くと細い糸状の繊維が見えることから、その品質を判断できます。

歴史

杜仲は2000年以上前から中国で使用されてきました。古代中国では「仙薬」の一つとして扱われ、不老長寿をもたらすとされていました。日本には奈良時代に伝来し、江戸時代には広く栽培されるようになりました。

効能

- 腰痛や膝痛の緩和

- 高血圧の改善

- 肝臓と腎臓の機能強化

- 骨密度の向上

- 免疫システムの強化

- 抗酸化作用による老化防止

生息地

原産地は中国中部から南部にかけての山岳地帯です。日本では主に岐阜県、和歌山県、鹿児島県などで栽培されています。

使用方法

- 杜仲茶:5〜10gの乾燥樹皮を約500mlの水で10〜15分間煎じて飲む

- 粉末:1日あたり3〜5g程度を温水に溶かして服用

- エキス剤:医師または薬剤師の指示に従って服用

- 他の漢方薬との配合:八味地黄丸や牛車腎気丸などの処方に配合される

価格帯

- 乾燥樹皮:100g当たり1,500〜3,000円

- 粉末:30g入りで2,000〜4,000円

- エキス剤:30日分で4,000〜8,000円

- 杜仲茶:ティーバッグ30包入りで1,200〜2,500円

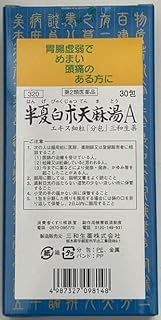

天麻(テンマ)

概要

天麻はラン科の多年草「天麻(Gastrodia elata)」の塊茎を乾燥させたものです。その姿から「仙人の食べ物」とも呼ばれ、中国や日本の伝統医学で重要視されてきました。他の植物に寄生して生育するため、栽培が非常に難しい貴重な薬材です。

歴史

天麻の薬用利用は2500年以上前の中国に遡ります。明の時代の「本草綱目」にも詳しく記載されており、脳を強化する特効薬として皇帝にも献上されていました。日本には平安時代に伝来したと言われています。

効能

- 頭痛やめまいの緩和

- 神経系統の強化

- 認知機能の向上

- 血圧の安定化

- ストレスや不眠の改善

- 脳の血流促進による記憶力増進

生息地

中国の雲南省、四川省、湖北省などの高山地帯が主な産地です。日本では岐阜県や長野県の一部で栽培されていますが、非常に限られています。

使用方法

- 煎じ薬:3〜9gの乾燥塊茎を水で30分程度煎じて服用

- 粉末:1日1〜3g程度を温水に溶かして服用

- チンキ剤:医師の指示に従い、5〜15滴を水に溶かして服用

- 配合処方:釣藤散や当帰芍薬散などの処方に配合される

価格帯

- 乾燥塊茎:50g当たり5,000〜12,000円

- 粉末:20g入りで4,500〜10,000円

- エキス剤:30日分で6,000〜15,000円

- チンキ剤:30ml入りで3,500〜7,000円

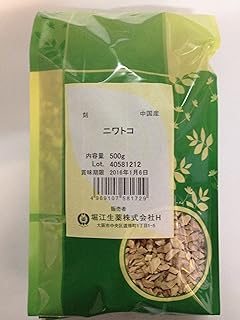

破骨木(ハコツボク/ニワトコ)

概要

破骨木はスイカズラ科の低木「ニワトコ(Sambucus williamsii)」の樹皮や根皮を使用した漢方薬です。日本ではニワトコとして親しまれていますが、漢方では特にその樹皮が「破骨木」として高い評価を受けています。名前の由来は、骨の疾患を「破る(治す)」ことから来ています。

歴史

破骨木は古代から東アジア全域で使用されてきました。中国の医学書「金匱要略」にも記載されており、特に骨の健康と長寿に関連づけられていました。日本では奈良時代から平安時代にかけて医療利用が始まり、民間療法としても広まりました。

効能

- 骨や関節の痛みの緩和

- 骨密度の向上と骨折予防

- 抗炎症作用

- 老化防止効果

- 免疫機能の強化

- 血液循環の改善

生息地

日本全国、朝鮮半島、中国北部から中部にかけて自生しています。日本では北海道から九州まで山林や里山で見られます。

使用方法

- 煎じ薬:樹皮5〜10gを水500mlで10〜15分間煎じて服用

- 粉末:1日2〜4g程度を温水に溶かして服用

- 入浴剤:樹皮30〜50gを布袋に入れて湯船に浸す

- 配合処方:当帰四逆加呉茱萸生姜湯などに配合される

価格帯

- 乾燥樹皮:100g当たり1,200〜2,800円

- 粉末:30g入りで1,800〜3,500円

- エキス剤:30日分で3,500〜7,000円

- 入浴用:15回分で2,000〜4,000円

何花(カカ)

概要

何花はアジサイ科の植物「カカノキ(Stewartia pseudocamellia)」の花や葉を乾燥させたものです。日本では「夏椿」としても知られています。その花は白色で優美な姿をしており、薬用のみならず観賞用としても価値があります。

歴史

何花は中国の明の時代から記録に残っています。古くから長寿の茶として貴族や知識階級の間で珍重されました。日本では江戸時代に本格的に研究され、「大和本草」にも記載されています。特に老化防止と美容効果で知られるようになりました。

効能

- 強力な抗酸化作用による老化防止

- 皮膚の若さを保つ美容効果

- 肝機能の向上

- 血糖値の安定化

- 視力保護と眼精疲労の緩和

- デトックス効果

生息地

日本の本州中部から九州、朝鮮半島南部、中国東部に自生しています。日本では特に山地の斜面で見られ、伊豆や箱根などが有名な産地です。

使用方法

- 何花茶:乾燥花3〜5gを熱湯200mlで3〜5分間浸出して飲む

- 粉末:1日1〜2g程度を温水や食事に混ぜて摂取

- チンキ剤:10〜20滴を水に溶かして1日2〜3回服用

- 外用:濃い茶液で化粧水として肌に塗布

価格帯

- 乾燥花:30g当たり2,500〜5,000円

- 粉末:20g入りで3,000〜6,000円

- チンキ剤:30ml入りで4,000〜8,000円

- 化粧水用エキス:50ml入りで5,000〜12,000円

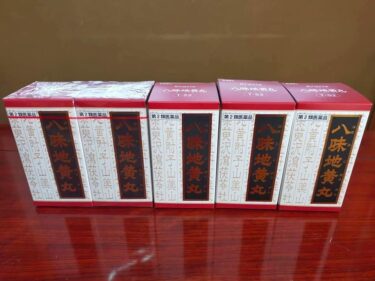

八味地黄丸の概要 「八味地黄丸(はちみじおうがん)」は、体を温め、体全体の機能低下を改善する効果があります。「気」「血(けつ)」「水(すい)」を増やし、めぐらせる生薬と、体を温める生薬の組み合わせで、頻尿や軽い尿もれ、残尿感、夜間尿[…]

総合的な使用法と注意点

これらの漢方薬は、それぞれに異なる効能を持ちながらも、不老長寿という共通の目的で使用されてきました。現代の研究では、これらの多くに抗酸化作用や免疫調節作用があることが確認されています。

組み合わせの効果

漢方医学では、これらの薬材を単独で使用するよりも、体質や症状に合わせて組み合わせて使用することが一般的です。例えば:

- 人参と霊芝の組み合わせは、免疫力の向上と疲労回復に効果的です。

- 何首烏と枸杞子の組み合わせは、肝臓と腎臓の機能を同時に強化します。

- 黄精と冬虫夏草の組み合わせは、持久力と生命力の向上に役立ちます。

服用上の注意点

これらの漢方薬を使用する際は、以下の点に注意が必要です:

- 体質や持病によっては合わない場合があるため、漢方の専門家に相談することをお勧めします。

- 妊娠中や授乳中の女性、小児は使用前に医師に相談してください。

- 西洋医学の薬と併用する場合は、相互作用の可能性があるため、必ず医師に相談してください。

- 長期間の使用が効果的ですが、時には休薬期間を設けることも重要です。

- 品質の良い正規品を選ぶことが重要です。特に冬虫夏草や高麗人参などの高価な薬材は偽物が多いので注意が必要です。

現代医学との関係

これらの伝統的な漢方薬は、現代の科学的研究でもその効果が検証されつつあります。例えば:

- 霊芝に含まれるポリサッカライドやトリテルペンは、免疫調節作用や抗腫瘍効果が研究されています。

- 人参のサポニン成分は、疲労回復や認知機能向上に関する研究が進んでいます。

- 冬虫夏草のコルジセピンは、抗炎症作用や抗酸化作用が注目されています。

しかし、これらの漢方薬は医薬品ではなく健康食品や補助食品として位置づけられることが多く、特定の疾患の治療や予防を保証するものではありません。

漢方とは? 漢方は、中国に起源を持つ伝統的な医療システムであり、長い歴史と実績を持つ治療法です。漢方は、東アジア全体で広く使用され、中国、日本、韓国、ベトナムなどの国々で特に広く普及しています。漢方は、薬草を中心に構成され、薬草を組[…]

まとめ

不老長寿を目指す漢方薬として紹介した10の薬材は、それぞれに独自の歴史と効能を持ちながらも、共通して人体の基本的な機能を強化し、バランスを整え、老化のプロセスを緩やかにする効果があるとされています。これらの漢方薬は、単なる長寿だけでなく、健康的な老いを実現する「養生」の考え方に基づいています。

価格帯は品質や産地によって大きく変動することがありますが、一般的に野生のものは栽培されたものより高価です。これらの漢方薬を使用する際は、体質や持病に合わせて、漢方の専門家に相談することをお勧めします。また、現代医学の治療と併用する場合は、必ず医師に相談してください。

これらの漢方薬を効果的に活用するためには、規則正しい生活習慣、バランスの取れた食事、適度な運動、十分な睡眠など、総合的な健康管理と組み合わせることが重要です。また、個人の体質や症状に合わせた適切な使用法を専門家に相談することで、より安全で効果的な結果が期待できます。

長い歴史の中で蓄積された東洋医学の知恵と、現代の科学的アプローチを組み合わせることで、これらの伝統的な漢方薬の価値はさらに高まっていくでしょう。

東洋医学の知恵は、単なる寿命延長ではなく、健康で活力ある生活を送るための智慧を私たちに教えています。継続的な使用と、適切な生活習慣の改善を組み合わせることで、その効果を最大限に引き出すことができるでしょう。

漢方薬は、妊活においてもさまざまな効果が期待できます。以下に、妊活に役立つ漢方薬の代表的な種類を紹介します。 女性の妊娠を促す漢方薬 人参 人参は、体力を補い、不妊治療に効果があるとされています。また、女性の生殖器官や[…]