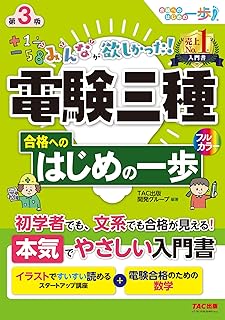

日本の再生可能エネルギー政策の推進により、太陽光発電所の建設が急速に進んでいます。この分野において、第三種電気主任技術者(電験三種)の役割は極めて重要であり、太陽光発電所の安全かつ効率的な運用に欠かせない存在となっています。本記事では、電験三種有資格者が太陽光発電事業においてどのような役割を担い、どのような専門知識が必要なのかを詳しく解説します。

太陽光発電所における電気主任技術者の法的位置づけ

電気事業法による規制

太陽光発電所は電気工作物として電気事業法の規制を受けます。発電出力や電圧レベルに応じて、以下のような区分があります。

第三種電気主任技術者の管轄範囲

- 出力50kW以上2,000kW未満の太陽光発電所

- 電圧6,600V以下の高圧連系設備

- 低圧連系の小規模発電所(50kW未満)での任意設置

選任義務 出力50kW以上の太陽光発電所では、電気主任技術者の選任が法律で義務付けられています。無資格での保安業務は電気事業法違反となり、厳しい罰則が科せられます。

保安規程と定期点検

電気主任技術者は以下の責任を負います。

- 保安規程の作成・届出

- 定期点検の実施・記録

- 事故・故障時の対応

- 関係官庁への報告

- 作業員の安全管理

概要 「学問のすすめ」は、福沢諭吉が1872年(明治5年)から1876年(明治9年)にかけて発表した17編からなる教育思想書です。初編の冒頭「天は人の上に人を造らず人の下に人を造らず」の一節で広く知られ、明治時代に340万部を売り上[…]

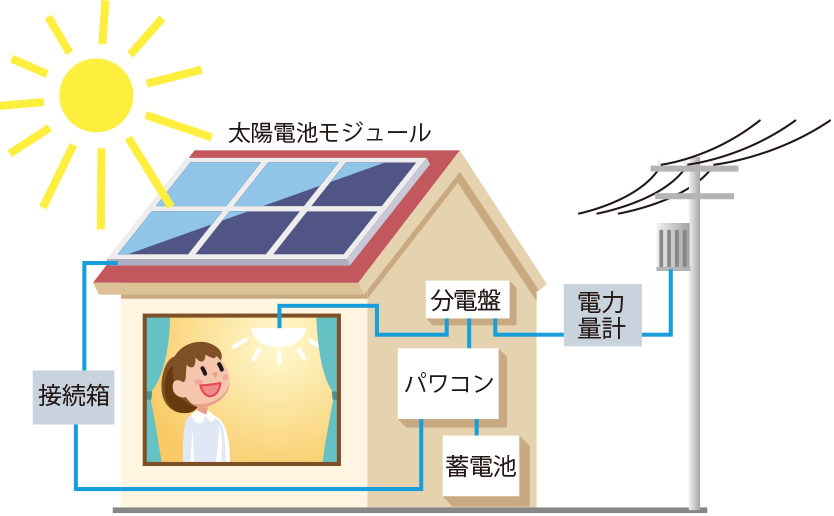

太陽光発電システムの構成と技術的理解

基本構成要素

太陽光発電所の電気主任技術者は、以下のシステム全体を理解する必要があります。

1. 太陽電池モジュール(PVモジュール)

- 単結晶シリコン、多結晶シリコン、薄膜系の特性

- 温度係数、開放電圧、短絡電流の関係

- 部分影の影響とホットスポット現象

- 経年劣化の評価方法

2. パワーコンディショナ(PCS)

- DC/ACインバータの動作原理

- 最大電力点追従制御(MPPT)

- 系統連系保護機能

- 高調波歪み率(THD)の管理

3. 変圧器・開閉設備

- 昇圧変圧器の選定と保護

- 高圧受電設備の構成

- 保護継電器の整定

- 接地システムの設計

4. 系統連系設備

- 系統連系技術要件の理解

- 電力品質の維持

- 逆潮流対策

- 単独運転防止機能

電気的特性の理解

DC側の特性

- ストリング電圧の管理(最大1,000V程度)

- 直流開閉器の アーク現象対策

- 接地故障検出システム

- 絶縁抵抗測定の重要性

AC側の特性

- 三相不平衡の影響

- 力率調整の必要性

- 高調波対策

- フリッカー対策

再生可能エネルギー発電促進賦課金(以下、再エネ賦課金)は、再生可能エネルギーの普及促進を目的として、電力会社が再エネ電力を買い取るための費用を、電力消費者が負担する制度です。正式名称は「再生可能エネルギー発電促進賦課金」で、固定価格買取制[…]

太陽光発電所の運用・保守業務

日常点検業務

電気主任技術者が実施する主な点検項目

目視点検

- PVモジュールの外観確認(クラック、汚れ、影)

- ケーブル・接続部の状態確認

- 架台・基礎の腐食・損傷チェック

- 雑草・鳥害対策の確認

電気的点検

- 絶縁抵抗測定(対地・線間)

- 接地抵抗測定

- 保護装置の動作確認

- 電圧・電流値の測定・記録

性能監視

- 発電量の監視・分析

- 設備利用率の算出

- 異常発生時の原因究明

- 気象データとの相関分析

定期点検とメンテナンス

月次点検

- 全設備の詳細点検

- 清掃作業の指示・確認

- データ解析と報告書作成

- 改善提案の検討

年次点検

- 精密電気測定

- 保護継電器試験

- 変圧器絶縁油試験

- 接地工事の点検

トラブル対応

よくある故障・トラブル

- PCSの故障(制御基板、冷却ファン等)

- ケーブルの断線・接続不良

- 接地故障の発生

- 系統事故による保護動作

緊急時対応

- 安全確保の優先

- 関係機関への迅速な報告

- 復旧作業の指揮

- 再発防止対策の策定

学習態度の形成:その起源 学習への姿勢は、幼少期から徐々に形成される複雑な心理的メカニズムの結果です。同じ家族、同じ学校環境で育っても、人によって学びへのアプローチは大きく異なります。 初期体験の重要性 […]

太陽光発電事業における経済性と電験三種の価値

事業収益への貢献

発電効率の最大化

- 適切な保守により発電ロスを最小限に抑制

- 早期の故障発見による稼働率向上

- 予防保全による大規模故障の回避

コスト削減効果

- 専門知識による効率的なメンテナンス

- 外部委託費用の削減

- 設備寿命の延長

リスク管理

- 法的コンプライアンスの確保

- 事故防止による損害回避

- 保険料率の優遇

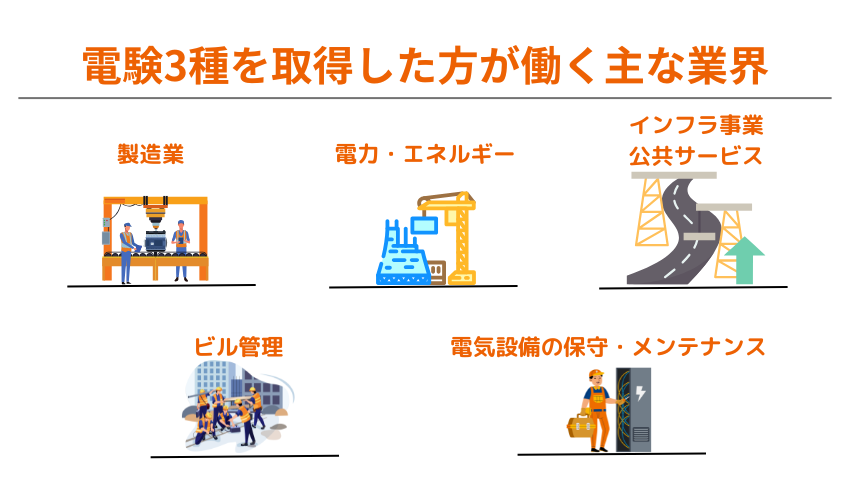

市場価値と需要

高まる需要 太陽光発電の普及により、電験三種有資格者の需要は急激に増加しています。

- 全国の太陽光発電所:約70万箇所以上

- そのうち高圧連系(50kW以上):約13万箇所

- 慢性的な人材不足状況

給与・報酬水準

- 正社員:年収400万円~700万円

- 業務委託:月額15万円~40万円

- 複数発電所の兼任により収入増加可能

現代日本において、一つの興味深い現象が静かに広がっている。それは「資格マニア」と呼ばれる人々の存在である。彼らは資格取得そのものに強い情熱を注ぎ、時には実用性を度外視してでも次々と新しい資格に挑戦し続ける。この現象は単なる個人的な趣味を超[…]

電験三種有資格者のキャリアパス

太陽光発電分野でのキャリア展開

1. 発電事業者での勤務

- 大手エネルギー企業

- 再生可能エネルギー専門事業者

- 地域電力会社

2. O&M(運用・保守)会社

- 専門的な保守サービス企業

- 複数案件の管理・運用

- 技術コンサルティング

3. 独立・開業

- 電気管理技術者として独立

- 複数の太陽光発電所と契約

- 高い収益性と自由度

4. 関連分野への展開

- 蓄電池システムの保安管理

- 風力発電所の運用

- スマートグリッド関連事業

スキルアップの方向性

追加資格の取得

- 第二種電気主任技術者

- エネルギー管理士

- 第一種電気工事士

専門知識の深化

- 太陽光発電システム保守点検技術者認定

- 電気設備の診断技術

- 再生可能エネルギー関連法規

自動運転 移動手段として生活に根付いている自動車は、「自動運転技術」によりその在り方が根本から見直されようとしています。現在、大手自動車メーカーに加えテクノロジー企業が協力・競争しながら自動運転技術を[…]

最新技術動向と将来展望

技術革新への対応

新技術の導入

- 両面発電モジュール

- ハーフカットセル技術

- AIを活用した故障診断

- ドローンによる点検技術

デジタル化の進展

- IoTセンサーによる遠隔監視

- ビッグデータ解析

- 予知保全システム

- クラウド型監視システム

政策動向と事業環境

FIT制度の変化

- 固定価格買取制度の段階的終了

- 自家消費・PPA(電力購入契約)モデルの拡大

- 市場取引の重要性増大

環境規制の強化

- 廃棄・リサイクル対応

- 土地利用規制の厳格化

- 地域との共生重視

実践的な学習・準備方法

太陽光発電分野で活躍するための準備

基礎知識の習得

- 電験三種の機械科目を重点学習

- パワーエレクトロニクスの理解

- 系統連系技術の習得

実務経験の積み方

- 電気工事会社での経験

- 設備管理業務への従事

- 太陽光関連企業でのインターンシップ

継続学習の重要性

- 技術セミナーへの参加

- 業界誌の定期購読

- 関連法規の最新動向把握

推奨学習リソース

専門書籍

- 「太陽光発電システムの設計と施工」

- 「再生可能エネルギーと電力システム」

- 「電気設備技術基準とその解釈」

研修・セミナー

- JPEA(太陽光発電協会)主催研修

- 電気学会のセミナー

- メーカー主催の技術講習会

成功を目指すならば、成功を支える土台となる、人格をまず構築することが何よりも重要である。「7つの習慣」は人格を磨くための原則をかたちにしたものである。 自立を果たし、成長することの先に「私的成功」がある。また、自立した個人[…]

まとめ

第三種電気主任技術者と太陽光発電所の運用は、日本の再生可能エネルギー政策において中核的な役割を担っています。技術の進歩とともに求められる専門性も高まっており、電験三種有資格者にとって大きなキャリア機会となっています。

太陽光発電分野では、従来の電気設備とは異なる特殊な知識と技能が必要ですが、基礎となる電気理論は電験三種で学習する内容と共通しています。継続的な学習と実務経験の積み重ねにより、この成長分野でのエキスパートとして活躍することが可能です。

再生可能エネルギーの更なる普及が予想される中、電験三種有資格者の価値はますます高まっていくでしょう。太陽光発電事業への参入を検討している方、キャリアチェンジを考えている電気技術者の方にとって、非常に有望な分野といえます。

本書の考える地頭力は、「発想力」「論理的思考力」「共感力」の3つで構成されている。ノート術を通して、ビジネスに欠かせないこの3つの力を鍛えよう。 「スタンフォード式超ノート術」では、必要な場面に応じて、「アイデア・ノート」「ロジカ[…]