資格の概要

第三種電気主任技術者(電験三種)は、電気事業法に基づく国家資格で、電気設備の保安監督業務を行うことができる資格です。電圧5万ボルト未満の電気工作物(出力5千キロワット以上の発電所を除く)の工事、維持及び運用に関する保安の監督を行うことができます。

電気主任技術者は第一種から第三種まであり、第三種は最も基本的な資格として位置づけられていますが、それでも電気業界では非常に価値の高い資格として認知されています。

受験資格

受験資格に制限はありません。 年齢、学歴、実務経験の有無に関わらず、誰でも受験することができます。これにより、高校生から社会人まで幅広い層が挑戦できる資格となっています。

受験料

- インターネット申込み:4,850円

- 郵便申込み:5,200円

受験料は比較的リーズナブルで、国家資格としては手頃な価格設定となっています。

試験内容

試験科目

電験三種は以下の4科目で構成されています。

- 理論

- 電気理論、電子理論、電気計測、電子計測

- 電力

- 発電所及び変電所の設計及び運転、送電線路及び配電線路の設計及び運用、電気材料

- 機械

- 電気機器、パワーエレクトロニクス、電動機応用、照明、電熱、電気化学、電気加工、自動制御、メカトロニクス、電力システムに関する情報伝送及び処理

- 法規

- 電気事業法及び関係法令、電気設備技術基準及び関係法令

試験形式

- 出題形式: 多肢選択式(マークシート方式)

- 試験時間: 各科目90分

- 問題数: 各科目約17~18問

- 合格基準: 各科目60点以上(100点満点)

試験実施時期

- 上期試験: 8月下旬~9月上旬

- 下期試験: 3月下旬

年2回実施されており、受験機会が多いのも特徴です。

科目合格制度

一度に全科目合格する必要はなく、科目ごとに合格できる「科目合格制度」があります。合格した科目は5年間有効なため、計画的に学習を進めることができます。

現代日本において、一つの興味深い現象が静かに広がっている。それは「資格マニア」と呼ばれる人々の存在である。彼らは資格取得そのものに強い情熱を注ぎ、時には実用性を度外視してでも次々と新しい資格に挑戦し続ける。この現象は単なる個人的な趣味を超[…]

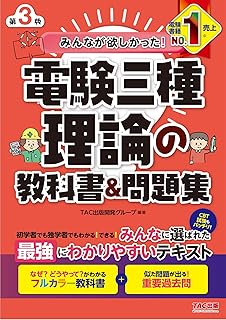

各科目の難易度

理論(難易度:★★★★☆)

電気の基礎理論を扱う科目で、数学的な計算問題が多く出題されます。三角関数、複素数、微積分などの数学知識が必要です。電験三種の基礎となる科目のため、しっかりとした理解が求められます。

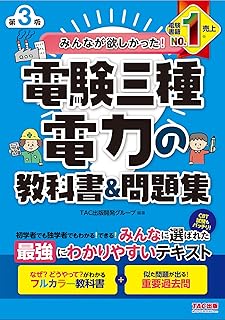

電力(難易度:★★★☆☆)

発電、送電、配電に関する知識を問う科目です。暗記中心の内容が多く、理論に比べて取り組みやすい科目とされています。ただし、出題範囲が広いため、体系的な学習が必要です。

機械(難易度:★★★★★)

最も難易度が高いとされる科目で、電気機器、制御、パワーエレクトロニクスなど幅広い分野から出題されます。計算問題と知識問題が混在し、理論の応用力も必要とされます。

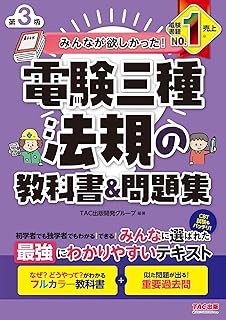

法規(難易度:★★☆☆☆)

電気事業法を中心とした法令の知識を問う科目です。暗記が中心となりますが、条文の理解と計算問題(電気設備の技術基準に関する計算)も含まれます。

自動運転 移動手段として生活に根付いている自動車は、「自動運転技術」によりその在り方が根本から見直されようとしています。現在、大手自動車メーカーに加えテクノロジー企業が協力・競争しながら自動運転技術を[…]

効果的な勉強法

1. 学習計画の立て方

- 初学者: 12~18ヶ月程度の学習期間を確保

- 科目合格制度の活用: 年2回の試験で2~3科目ずつ合格を目指す

- 基礎固め重視: 理論科目を最初にしっかり学習

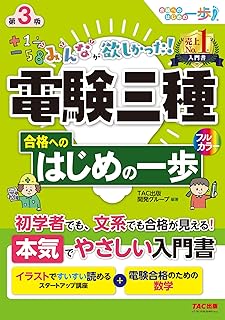

2. 教材選択

- 参考書: 「みんなが欲しかった!電験三種」シリーズ

- 問題集: 過去問題集は必須(最低10年分)

- 動画講座: 理解が困難な分野はオンライン講座を活用

3. 学習方法

- 理論先行: 理論科目を最初に学習し、基礎を固める

- 過去問重視: 各科目最低3回は過去問を繰り返す

- 計算練習: 理論と機械は計算問題の反復練習が重要

- 法令の理解: 法規は条文の暗記より理解を重視

4. スケジュール例

1年目上期: 理論・法規に集中 1年目下期: 電力・機械に挑戦 継続学習: 不合格科目の再挑戦

登録解体工事講習とは何か? 登録解体工事講習とは、解体工事の営業所専任技術者、監理技術者又は主任技術者になろうとする方で、次のいずれかの資格を有する者が受講するとされています。 平成27年度以前に土木施工管理技術検定試験([…]

資格の需要と将来性

高い需要

電験三種の資格者は慢性的に不足しており、以下の理由で需要が高まっています:

- 法定資格: 電気設備の保安監督は法律で義務付けられている

- 高齢化: 既存の有資格者の高齢化による人材不足

- インフラ整備: 再生可能エネルギー普及に伴う電気設備の増加

- 産業発展: データセンター、工場などの電気設備需要拡大

活躍できる職場

- 電力会社

- 電気工事会社

- 設備管理会社

- 製造業(工場の電気設備管理)

- ビル管理会社

- 官公庁

- 鉄道会社

- データセンター運営会社

CPE(生産技術者マネジメント資格) 試験攻略マニュアル CPE(生産技術者マネジメント資格)は、日本能率協会が主催する資格です。 CPE試験が下記の点において、非常に難易度の高い試験です。・問題集が流通しておらず、出題形式・[…]

資格取得のメリット

1. 就職・転職での優位性

- 求人数の多さ: 電験三種を応募条件とする求人が豊富

- 年齢不問: 技術職として年齢に関係なく評価される

- 業界選択の幅: 様々な業界で活用可能

2. 経済的メリット

- 資格手当: 月額1万円~5万円程度の資格手当

- 昇進・昇格: 管理職への登用機会増加

- 独立開業: 電気管理技術者として独立可能

- 年収アップ: 一般的に50万円~100万円程度の年収アップが期待できる

3. キャリア形成

- 専門性の証明: 電気分野での専門知識を客観的に証明

- 上位資格への足がかり: 第二種、第一種電気主任技術者への道筋

- 技術者としての地位向上: 社内外での技術者としての評価向上

4. 安定性

- 法定資格の強み: 法律で定められた資格のため需要が安定

- 技術の普遍性: 電気の基礎知識は時代が変わっても価値を保つ

- 定年後の活用: 定年退職後も再雇用や独立で活用可能

合格率と統計

電験三種の合格率は例年8~10%程度と低く、難関資格の一つです。しかし、科目合格制度があるため、計画的に学習すれば合格は十分可能です。

- 全科目合格率: 約8~10%

- 科目別合格率: 各科目15~25%程度

- 受験者数: 年間約4~5万人

高圧・特別高圧電気取扱業務特別教育の講習とは 電気は交流で600ボルトを超えるものについて「高圧」、さらに7000ボルトを超えるものについて「特別高圧」と区分されており、その取扱い範囲は電気事業関連業務のみならず、一定規模の工場や事[…]

まとめ

第三種電気主任技術者は、電気業界における重要な国家資格です。取得までの道のりは決して楽ではありませんが、取得後のメリットは非常に大きく、長期的なキャリア形成において極めて価値の高い資格といえます。

受験資格に制限がないため、誰でも挑戦できる点も魅力的です。科目合格制度を活用し、計画的に学習を進めることで、働きながらでも合格を目指すことができます。

電気関連の仕事に従事している方はもちろん、手に職をつけたい方、安定した技術職を目指す方にとって、電験三種は非常におすすめの資格です。

電気工事士という資格について興味をお持ちの方や、リフォームを考えている方にとって、今回の記事は大変参考になる内容となっています。 電気工事士の資格取得のメリット 電気工事士の資格を取得することには、様々なメリッ[…]