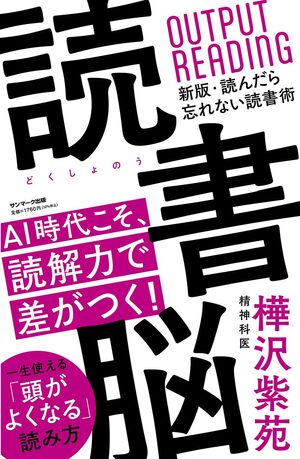

- 読書などでいくらインプットしても、アウトプットしなければ記憶として定着することはない。「自己成長」はアウトプットの量にこそ比例する。

- アウトプットが苦手な人は、まずは「話す」ことから始めよう。読んだこと、聞いたこと、自分が体験したことについて第三者に話してみよう。

- 「話す」ことに比べて「書く」ことのほうが、圧倒的に記憶に残り自己成長を促す。書くことで脳に信号を送り、集中力を高め、積極的に情報を収集することができるようになる。

- インプットの「読む」と「聞く」、アウトプットの「話す」と「書く」に加え、「行動する」も重要だ。

アウトプットで成長を加速する4つの法則

成長の決定要因は「アウトプット量」にある

「月3冊読んで3冊分アウトプットする人」と「月10冊読んで1冊もアウトプットしない人」、どちらが成長するのでしょうか?

答えは明白です。前者のアウトプット重視の人です。

多くの人が「読書量が多いほど知識が蓄積され、成長できる」と信じています。しかし、真の成長を決めるのはインプットの量ではなく、アウトプットの量なのです。どれだけ情報を取り入れても、アウトプットがなければ記憶に定着することはありません。

実際にテストしてみましょう。本棚から1冊取り出して、その内容を5分で説明できますか?もし説明できるなら、その本の内容が真に身についている証拠です。説明できなければ、残念ながらその本は何の役にも立っていません。

インプットだけでは「自己満足」の域を出ません。「自己成長」はアウトプットの量に比例するのです。

法則1:情報を何度も使う

「2週間に3回使った情報は長期記憶される」

脳に入力された情報は、まず「海馬」に2〜4週間の期間限定で仮保存されます。この期間中に何度も使われた情報だけが「重要な情報」と判断され、「側頭葉」の長期記憶に移動します。

これは、コンビニのレジで一時的にお金を保管し、ある程度たまったら金庫に移すプロセスに似ています。

情報をインプットしてから2週間以内に3回以上アウトプットすることで、その情報は長期記憶として定着しやすくなります。話したり、書いたり、実践したりして、積極的に情報を使いましょう。

法則2:成長の螺旋階段

「インプットとアウトプットの循環が成長を生む」

成長は、インプットとアウトプットの継続的な循環によって実現されます。しかし、この循環は同じ場所をぐるぐる回っているわけではありません。

インプットとアウトプットをセットで行うことにより、螺旋階段を上るように段階的に成長していきます。作家の立花隆氏や脳科学者の茂木健一郎氏も、このサイクルの重要性を強調しています。

自己成長のためには、このインプット・アウトプット・サイクルを意識的に回し続けることが不可欠です。

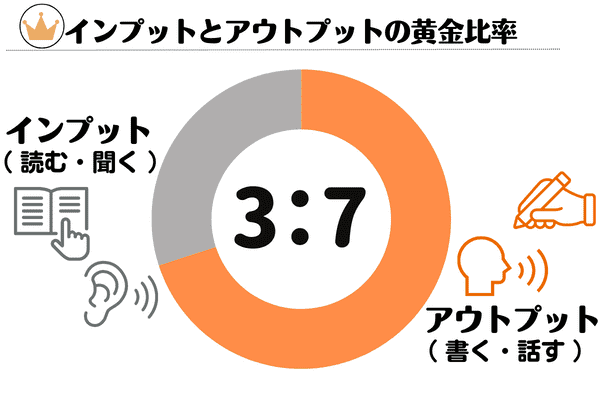

法則3:黄金比は3:7

「インプット3:アウトプット7の比率が最も効率的」

コロンビア大学の心理学者アーサー・ゲイツ博士の実験では、100人以上の子どもたちに人名図鑑の人物プロフィールを覚えて暗唱させました。覚える時間(インプット)と練習する時間(アウトプット)の割合を変えて実験した結果、最も高い成果を出したのは「インプット3:アウトプット7」の比率でした。

一般的に、多くの人はインプット7:アウトプット3の比率で学習していますが、これでは効率が悪いのです。

思うように成長しないのは、インプット過多でアウトプット不足が原因です。この黄金比を意識して、アウトプットの時間を大幅に増やしましょう。

法則4:フィードバックする

「アウトプットの結果を見直し、次に活かす」

アウトプットを行った後、その結果を必ず振り返りましょう。これが「フィードバック」です。

フィードバックとは、アウトプットの結果を評価し、その結果を踏まえて次のインプットに修正を加える作業です。見直し、反省、改善、方向修正、微調整、原因究明などが含まれます。

失敗した場合はその原因を追究し、対策を講じます。成功した場合も、その理由を分析してさらなる改善を目指します。

どれだけ素晴らしいアウトプットも、やりっぱなしでは成長につながりません。継続的なフィードバックによって、確実な成長を実現しましょう。

これらの4つの法則を実践することで、インプット中心の学習から脱却し、真の成長を実現できるでしょう。

本書の要点 自分を知る パーソナル・プロジェクトから導かれる行動 あなたがレストランにいると、隣のテーブルには男性二人組が座っています。そのうちの一人が運ばれてきたステーキについて「焼き加減が良くない[…]

成長を加速する3つのアウトプット手法

アウトプットには「話す」「書く」「行動する」の3つの基本形があります。それぞれの特徴と効果的な実践方法を理解して、自分の成長を加速させましょう。

1. 話す:最も手軽なアウトプット

まずは「話す」から始めよう

アウトプットが苦手な人は、「話す」ことから始めるのがおすすめです。話すことは3つの中で最も簡単なアウトプット方法だからです。

読んだ本、聞いた講演、体験した出来事について、家族や友人、後輩に話してみましょう。昨日読んだ本の感想を話すだけでも、あなたの考えや思考が言語化され、脳が活性化し、記憶の増強と定着に大きく貢献します。

価値のある話し方のコツ

感想を話すときは、必ず「自分の意見」や「自分の気づき」を一つでも含めることがポイントです。

例えば、「話題のラーメン店に行きました」という事実報告だけでなく、「スープが濃厚で、特にチャーシューが柔らかくて美味しかった」「個人的にはもう少し麺が固い方が好みだった」など、あなた独自の評価や感想を加えましょう。そうすることで、話に価値が生まれます。

ポジティブな言葉を意識する

話すときは、意識的にポジティブな言葉を増やしましょう。ポジティブ心理学の研究によると、ポジティブな言葉を多用することで、仕事も人生も人間関係もすべてが好転することが明らかになっています。

ノースカロライナ大学の研究では、仕事の成功や良好な人間関係を築くためには、ポジティブな言葉がネガティブな言葉の3倍以上必要であることが判明しています。

2. 書く:記憶定着の最強ツール

「書く」が最も効果的な理由

「話す」ことに比べて「書く」ことは、圧倒的に記憶に残り、自己成長を促進します。その理由は、書くことで脳幹網様体賦活系(RAS:Reticular Activating System)が刺激されるからです。

RASは脳幹から大脳全体に向かう神経ネットワークで、「注意の司令塔」とも呼ばれています。RASが刺激されると、大脳皮質全体に「目覚めよ!注意せよ!細かいところまで見逃すな!」という信号が送られます。

脳の検索エンジンを活用する

RASの働きは、検索エンジンにキーワードを入力するようなものです。書くことによってRASが刺激され、脳が集中力を高め、積極的に情報を収集するようになります。

書くことは、RASを最も簡単に刺激する方法です。これにより脳を活性化させ、記憶力や学習能力を大幅に向上させることができます。

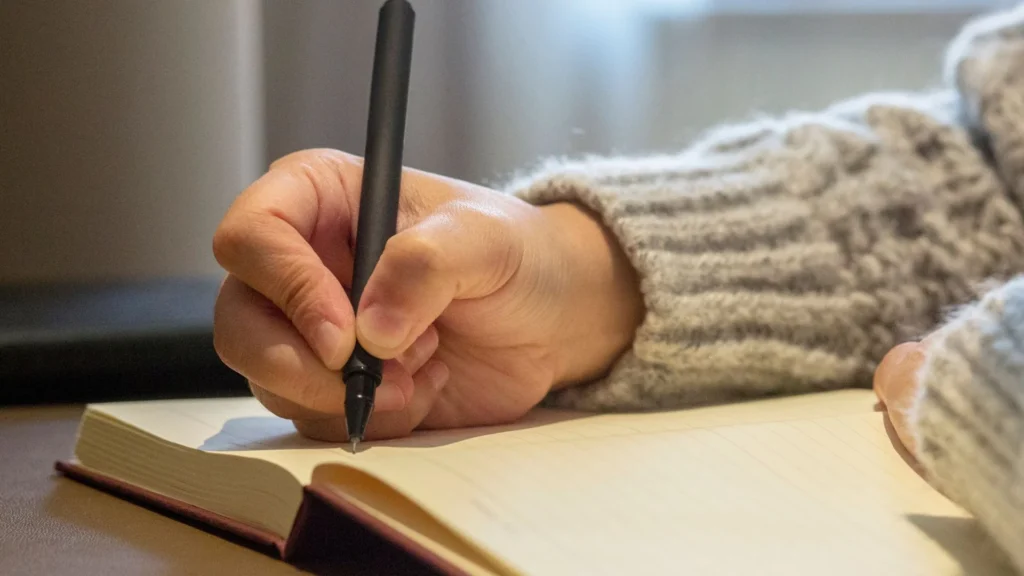

手書きの威力

同じ「書く」でも、パソコンではなく手で書くことを強くおすすめします。手書きの方が記憶の定着が長く続き、新しいアイデアを思いつきやすいことが科学的に証明されているからです。

3. 行動する:継続の5つの極意

「行動する」の定義

インプットは「読む」「聞く」、アウトプットは「話す」「書く」、そしてそれ以外のすべてのアウトプットが「行動する」です。行動することで、学んだことが真の知識として身につきます。

継続を成功させる5つの極意

多くの人が挫折する「継続」を成功させるための5つの極意をご紹介します。

極意1:「今日やること」だけを考える

長期的な目標を考えすぎると、プレッシャーでブレーキがかかります。「今日はスポーツジムに行きたくない」と思う日があっても、「行くだけ行こう」「5分だけやろう」と考えてジムに向かえば、自然と30分、1時間と時間が過ぎていきます。

「今日」「今」やることだけに集中しましょう。

極意2:楽しみながら実行する

つらいことを続けるのは不可能です。継続したいことの中に楽しみを見つけ、楽しみながら実行することが継続の秘訣です。

極意3:目標を細分化する

大きな目標は細分化しましょう。「10キロダイエットする」ではなく、「1ヶ月で1キロ痩せる」という具体的で達成可能な目標に分解します。

「ちょい難」レベルの課題に挑むとき、ドーパミンが最大で分泌されます。進捗や達成度が管理しやすくなり、モチベーションの維持にもつながります。

極意4:結果を記録する

目標達成までの進捗を記録することで、ドーパミンが出やすくなり、モチベーションが向上します。視覚的に進歩を確認できることが、継続の大きな動力となります。

極意5:結果が出たらご褒美をあげる

目標達成時にご褒美を設定することで、さらにドーパミンが分泌されます。

例えば、「本の1章を書いたら少し高級なウイスキーを飲む」「本を1冊書き上げたら海外旅行に行く」など、達成度に応じたご褒美を設定しましょう。

これら3つのアウトプット手法を組み合わせることで、学習効果を最大化し、確実な成長を実現できます。まずは「話す」から始めて、徐々に「書く」「行動する」を加えていきましょう。

中年期に入ると前頭前皮質の働きが低下する。この事実から逃れる術はなく、誰しもが中年期のキャリアの落ち込みに苦悩する。 人には「流動性知能」と「結晶性知能」の2つの知能が備わっているが、それぞれがピークを迎える時期は人によって異なる[…]

アウトプット力を劇的に向上させる2つのトレーニング法

アウトプット力は意識的なトレーニングによって確実に向上させることができます。日常生活で実践できる効果的なトレーニング法の中から、特に効果の高い2つの方法をご紹介します。

1. 日記を書く:初心者におすすめの基礎トレーニング

なぜ日記なのか?

日記は、アウトプット初心者に最もおすすめしたいトレーニング法です。「書くことがない」と感じる人でも、1日を振り返れば必ず何かしらの出来事や気づきを見つけることができるからです。

日記がもたらす5つのメリット

日記を書くことで得られる効果は以下の通りです:

- アウトプット能力・文章力の向上

- 自己洞察力・内省能力・レジリエンス(回復力)の強化

- 「楽しい」を発見する能力の向上

- ストレス発散効果

- 幸福度の向上

科学的に証明された幸福効果

アメリカのブリガムヤング大学の研究により、日記にポジティブなことを書いた人は、単にその日の出来事を記録するだけの人と比べて、幸福度と生活満足度が有意に高いことが明らかになりました。

さらに興味深いのは、その内容を誰かにシェアすると、幸福度と満足度が2〜3倍に向上するという結果です。日記は個人的な活動でありながら、共有することでその効果が飛躍的に高まるのです。

実践:ポジティブ日記の書き方

基本ルール

- その日にあったポジティブな出来事を3つ書く

- 楽しかったこと、うれしかったこと、感謝したいことを中心に

- 最初は箇条書きでもOK

- 慣れてきたら各項目を数行ずつ詳しく書く

例

今日のポジティブな出来事:

1. 朝のコーヒーがいつもより美味しく感じた

2. 同僚から仕事を褒められた

3. 久しぶりに家族と笑い合えた

2. 読書感想を書く:ビジネススキル向上の特効薬

なぜ読書感想なのか?

読書感想を書くことは、ビジネススキルを伸ばしたい人に特におすすめのトレーニング法です。読書という知識のインプットと、感想を書くというアウトプットを組み合わせることで、相乗効果が生まれます。

読書感想がもたらす7つのメリット

- 本の内容が長期記憶に定着

- 本の内容をより深く理解

- 本の内容が整理され、体系化される

- 文章力の向上

- 論理的思考力の向上

- 自己洞察の促進

- 飛躍的な自己成長の実現

実践:10分で書ける読書感想テンプレート

基本構成:「ビフォー」+「気づき」+「TO DO」

1. ビフォー:「この本を読む前の私は〇〇でした」

2. 気づき:「この本を読んで私は、○○について気づきました」

3. TO DO:「今後、○○を実行していこうと思います」

具体的な書き方の例

ステップ1:ビフォー(現状認識) 「この本を読む前の私は、時間管理が苦手で、いつも締切に追われる状況でした」

ステップ2:気づき(学習内容) 「この本を読んで私は、時間管理の本質は優先順位の明確化であることに気づきました。特に、緊急度と重要度のマトリックスを使って仕事を分類する方法は、今まで知らなかった視点でした」

ステップ3:TO DO(行動計画) 「今後、毎朝15分間を使って、その日のタスクを緊急度と重要度で分類し、重要度の高いタスクから着手することを実行していこうと思います」

効果的な読書感想を書くコツ

- 具体的な事例を盛り込む

- 自分の経験と関連付ける

- 実行可能な行動を明確にする

- 感情的な変化も記録する

- 他者への推薦理由を考える

継続が成功の鍵

この2つのトレーニング法は、どちらも継続することで真の効果を発揮します。

- 日記は毎日5分でも続けることが重要

- 読書感想は本を読むたびに必ず書く習慣を作る

小さな積み重ねが、やがて大きなアウトプット力の向上につながります。今日から早速始めてみましょう。

要点 感謝の手紙を書くことは、人間関係からもたらされる意義と喜びをじっくり考察することだ。1通の手紙で幸福感は増す。 本当の幸福のため、不快な感情やつらい体験は必要だ。人は困難の克服により幸福になれる。困難こそが喜びへの感謝[…]

さらなる成長のためのアウトプット実践ガイド

本書に収録されている豊富な実践コンテンツ

今回ご紹介した内容は、アウトプット力向上の基礎となる重要な概念ですが、実際の書籍にはさらに多くの実践的なノウハウが詰め込まれています。

注目すべきその他のコンテンツ

効果的なフィードバックの4つの方法 アウトプットの質を高めるために欠かせないフィードバックの技術を、具体的な手法とともに解説しています。

15人と濃い関係をつくる 人間関係の質がアウトプットの質に直結することを踏まえ、深いつながりを築くための実践的なアプローチを紹介しています。

笑顔の8つの効果 コミュニケーションにおけるアウトプットの質を向上させる、笑顔の科学的な効果について詳しく解説されています。

この書籍の真の価値

これらの多岐にわたるコンテンツが体系的にまとめられているため、読者は以下のような包括的な成長を実現できます。

- アウトプットの「量」の増加:継続的な実践方法の習得

- アウトプットの「質」の向上:効果的な伝達技術の習得

- 人間関係の質の向上:コミュニケーション能力の強化

- 持続可能な成長システムの構築:フィードバックループの確立

自己成長を加速させる実践的な手引書

単なる理論書ではなく、今日から実践できる具体的な方法論が満載されているため、読者は:

- 即座に実践を開始できる

- 段階的にスキルを向上させられる

- 継続的な成長を実現できる

アウトプット力を本格的に向上させ、確実な自己成長を実現したい方にとって、この書籍は間違いなく必読の一冊といえるでしょう。

知識をインプットするだけでなく、実際にアウトプットすることで、あなたの人生は劇的に変わり始めます。

意志力は、「やる力」「やらない力」とともに、「望む力」により構成される。それらは具体的な対策により強化できるものである。 意志力は、「食べ物」「住居環境」「エクササイズ」「呼吸」「睡眠時間」の調整により、高められる。 意志力[…]