- 意志力は、「やる力」「やらない力」とともに、「望む力」により構成される。それらは具体的な対策により強化できるものである。

- 意志力は、「食べ物」「住居環境」「エクササイズ」「呼吸」「睡眠時間」の調整により、高められる。

- 意志力は、他者からの影響を大きく受け、それとは逆に自分は他者の意志力に影響を大きく与える。

意志力の科学的理解と実践的強化法

意志力の本質とメカニズム

意志力の科学的根拠を理解することで、誰でも今日から実践的な改善に取り組むことができます。

真の意志力は、単純な「やる力」と「やらない力」だけでは構成されません。これらの自制力に加えて、第三の要素である「望む力」が不可欠です。望む力とは、目先の誘惑に直面した際に、自分の真の目標や価値観を明確に思い出し、それに基づいて行動する能力のことです。意志力とは、この三つの力を統合して発揮される、目標達成のための総合的な心理的能力といえるでしょう。

成功への決定的要因

学業成績、職業上の成果、リーダーシップの発揮など、人生のあらゆる分野における成功の可否は、意志力の強さによって大きく左右されます。したがって、生活の質を向上させたいと考えるなら、意志力の体系的な強化に取り組むことは極めて効果的なアプローチです。

心の中の二つの自己

私たちの内面には、相反する二つの意識が常に共存しています。一つは即座の快楽や衝動的な欲求の充足を求める「現在志向の自己」、もう一つは一時的な欲求を我慢し、長期的な利益や目標の実現を優先する「未来志向の自己」です。

意志力を効果的に強化するためには、衝動的な自己に対して「怠け者」や「短絡思考」といった具体的なラベルを付けることが有効です。この命名によって、合理的で賢明な自己の存在を意識的に活性化させることができます。

自己認識力の向上による意志力強化

意志力の根本的な強化には、まず自己認識力の向上が必要不可欠です。具体的には、日常の行動において「目標達成を促進する選択をしたタイミング」と「目標達成を阻害する選択をしたタイミング」を詳細に分析することから始めます。

この振り返りのプロセスを継続的に実践することで、無意識的で場当たり的な判断が減少し、より意図的で戦略的な選択ができるようになります。その結果として、意志力は段階的かつ確実に向上していきます。

本書の要点 自分を知る パーソナル・プロジェクトから導かれる行動 あなたがレストランにいると、隣のテーブルには男性二人組が座っています。そのうちの一人が運ばれてきたステーキについて「焼き加減が良くない[…]

脳と体の進化的設計:チーズケーキへの抵抗メカニズム

欲求の生理学的体験

突如として全身を駆け巡る興奮、まるで細胞レベルで「イエス!」と叫んでいるような感覚。その直後に襲ってくる不安感。これが「欲求の神経科学的現実」です。一本のタバコ、アルコール、トリプル・ラテへの渇望が生まれるとき、私たちは生物学的な選択の分岐点に立たされます。欲求に屈服するか、抵抗するか。意志力が試される瞬間は、身体的な感覚として明確に認識できるものです。

二つの脅威:サーベルタイガーとチーズケーキの共通性と相違点

サーベルタイガーとチーズケーキは、どちらも人間の健康と長寿を脅かす存在であるという点で共通しています。しかし、これらが人体に与える影響のメカニズムは根本的に異なっており、それぞれに対して人類は進化的に異なる対処システムを発達させてきました。

外的脅威への反応:闘争・逃走システム

サーベルタイガーのような外的な物理的脅威に直面した場合、人体は「闘争・逃走ストレス反応」を発動させます。このシステムでは、脳の扁桃体が危険を検知すると、瞬時に全身への警報信号を発信します。

この反応の生理学的プロセスは以下の通りです。

- 副腎からのストレスホルモン分泌

- 肝臓からの脂肪と糖分の血中放出

- 心血管系の最大稼働による筋肉への血流増加

- 戦闘または逃避のための身体能力の瞬間的向上

このシステムは私たちをより攻撃的、かつ行動的にするよう設計されています。

内的脅威への誘惑:報酬予測システム

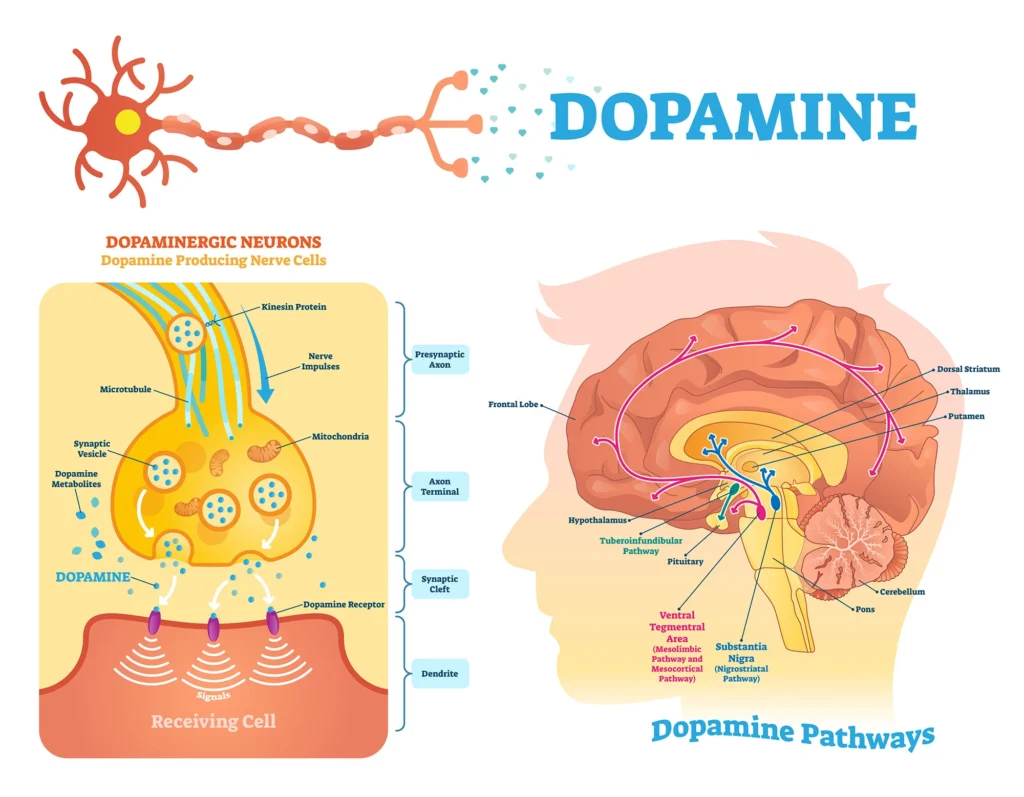

現代の街角でケーキ店の魅力的なチーズケーキと遭遇する場面を想像してください。チーズケーキを視認した瞬間、脳の報酬系からドーパミンが分泌され、注意力、動機、行動制御を司る脳領域に到達します。

興味深いことに、実際の摂食前の段階で既に血糖値の低下が始まります。脳が濃厚なチーズケーキの第一口を予測するだけで、神経系調節物質が分泌され、血中の利用可能エネルギーを動員するよう身体に指令を出すのです。

チーズケーキは、物理的に手を伸ばしフォークを取らない限り、直接的な害を与えることはありません。この場合の敵は外部ではなく、私たち自身の内部に存在します。従来の闘争・逃走反応は、この種の内的誘惑に対しては効果的に機能しません。

意志力失敗の真の原因:性格ではなく生理状態

意志力のチャレンジに失敗した際、私たちは往々にして「怠惰な性格」や「意志の弱さ」といった個人的特性に原因を求めがちです。しかし実際には、多くの場合、慢性的ストレス状態などにより、脳と身体が自己制御に適さない生理学的コンディションにあることが真の要因です。

このような状態では、合理的判断を司る前頭前野の機能が低下し、衝動的で短期的利益を追求する脳領域が優位に立ちます。意志力のチャレンジを成功させるためには、まず心身の生理学的状態を自己制御に適した状態に調整することが不可欠なのです。

中年期に入ると前頭前皮質の働きが低下する。この事実から逃れる術はなく、誰しもが中年期のキャリアの落ち込みに苦悩する。 人には「流動性知能」と「結晶性知能」の2つの知能が備わっているが、それぞれがピークを迎える時期は人によって異なる[…]

モラル・ライセンシング効果と行動一貫性の心理学

善行が悪行を正当化するメカニズム

人間の行動には興味深い心理的パラドックスが存在します。良い行いをした直後に、なぜか悪い行動への衝動が強くなるという現象です。心理学者はこれを「モラル・ライセンシング効果」と呼んでいます。これは、過去の善行が未来の悪行に対する心理的な「許可証」として機能してしまう認知バイアスです。

この現象は、私たちが自分自身を道徳的に一貫した存在として認識したいという深層心理から生まれます。少しでも前向きな行動を取ると、「自分は十分に良い人間だ」という自己認識が形成され、その結果として自制心が緩んでしまうのです。

実証研究:ダイエット成功者のチョコレート選択

この心理効果を示す代表的な実験があります。研究者たちは、ダイエットに取り組んでいる参加者を二つのグループに分けました。一方のグループには理想体重への進捗状況を詳しく確認させ、もう一方のグループには進捗の確認をさせませんでした。

その後、両グループの参加者に報酬として「リンゴ」または「チョコレートバー」のいずれかを選択してもらいました。結果は驚くべきものでした。

- 進捗を確認したグループ:85%がチョコレートバーを選択

- 進捗を確認しなかったグループ:58%がチョコレートバーを選択

この27ポイントの差は、自分の成果を意識することが逆説的に自制心を弱めることを明確に示しています。「頑張った自分へのご褒美」という心理的正当化が、目標に反する選択を促進してしまうのです。

行動一貫性理論による解決アプローチ

行動経済学者ハワード・ラクリンは、この問題に対する革新的な解決策を提案しています。彼のアプローチは、行動の変化そのものではなく、行動の一貫性に焦点を当てるものです。

「明日の帳尻合わせ」の罠を避ける

多くの人が陥りがちなのは、「今日は少し多めに食べたけれど、明日調整すればいい」「今日は運動をサボったが、明日は倍頑張ろう」という思考パターンです。しかし、この「明日への先送り」思考は、継続的な行動変化を妨げる主要因となります。

ラクリンの一貫性戦略:喫煙実験

ラクリンの最も興味深い実験は、喫煙者を対象としたものです。彼は参加者に対して「禁煙しなさい」とは言わず、単純に「毎日同じ本数のタバコを吸ってください」と指示しました。

この指示の心理的効果は予想以上に強力でした。

認知的負荷の増加:今日一本多く吸えば、明日も、明後日も、そのまた次の日も一本多く吸い続けなければならないという認識が生まれます。

時間軸の拡張:一本のタバコの影響が、単発的なものから長期継続的なものとして認識されるようになります。

意思決定の重み増加:各喫煙行為が将来の行動パターンを決定するという重要性を持つようになります。

結果として、禁煙を直接指示されていないにも関わらず、多くの参加者の喫煙量が自然に減少していきました。これは、行動の一貫性を意識することで、長期的な健康への影響を無視できなくなったためです。

実践的応用:日常生活での一貫性戦略

この理論は様々な習慣改善に応用できます。

食事管理:「今日だけ特別」ではなく、「毎日同じ食事パターン」を意識する

運動習慣:週単位での帳尻合わせではなく、日々の一貫した活動レベルを維持する

時間管理:例外的な夜更かしを避け、規則的な就寝時間を保つ

行動変化の成功は、劇的な改革よりも持続可能な一貫性にあるのです。

要点 感謝の手紙を書くことは、人間関係からもたらされる意義と喜びをじっくり考察することだ。1通の手紙で幸福感は増す。 本当の幸福のため、不快な感情やつらい体験は必要だ。人は困難の克服により幸福になれる。困難こそが喜びへの感謝[…]

欲求と幸福の神経科学的誤解:ドーパミン・システムの真実

歴史的発見:報酬予測システムの偶然の発見

1953年、マギル大学の若き神経科学者ジェームズ・オールズとピーター・ミルナーは、ラットの学習行動を研究する過程で、現代の依存症研究における最も重要な発見の一つを偶然にも成し遂げました。

当初、研究者たちはラットの脳に電極を設置し、電気刺激によって回避行動を引き起こす実験を計画していました。しかし、電極の配置ミスにより、予期せぬ結果が得られました。ラットは恐怖を示すどころか、電気刺激を積極的に求める行動を繰り返し始めたのです。後に判明したのは、電極が脳の「報酬予測システム」の中核部分に設置されていたということでした。

人間における報酬システムの検証

この発見に触発された精神科医が人間を対象とした類似実験を実施したところ、驚くべき結果が得られました。被験者は自ら脳への電気刺激を制御できる装置を与えられると、平均して1分間に40回という異常な頻度で刺激を求め続けました。

この実験が明らかにしたのは、人間の脳においても「欲求」と「満足」が神経学的に完全に異なるシステムであるということです。

ドーパミン:誤解された神経伝達物質

脳が潜在的報酬を検知すると、ドーパミンという神経伝達物質が分泌されます。重要なのは、ドーパミンが生成するのは幸福感ではなく、欲求そのものだということです。

ドーパミンの真の機能は以下の通りです。

- 注意力の集中:目標対象への強力なフォーカス

- 動機の増強:獲得行動への駆動力

- 行動の活性化:目標追求のためのエネルギー動員

この生理学的プロセスで私たちが体験するのは、満足感や充足感ではなく、むしろ興奮状態に近い緊張感です。これが「欲求を幸福と錯覚する」根本的なメカニズムなのです。

商業環境におけるドーパミン操作

現代の小売業界は、この神経科学的知見を巧妙に活用しています。

スーパーマーケットの戦略的設計

- 入口付近の特価商品配置:来店時のドーパミン分泌を誘発

- 中央通路の目玉商品展示:購買行動のピーク時に欲求を最大化

- 試食・試飲サービス:味覚刺激による食欲・購買欲の人工的増進

心理学的購買誘導

研究によると、甘味の試食を行った消費者は、その後ステーキやケーキなどの高カロリー食品や割引商品を購入する確率が有意に上昇します。これは、糖分摂取によって報酬システムが活性化され、より多くの「報酬」を求める心理状態になるためです。

消費者として重要なのは、マーケティング担当者がどのような神経学的操作を行っているかを理解し、冷静で分析的な視点を維持することです。

実践的な自己認識エクササイズ

自分の欲求と実際の満足度を客観的に分析する効果的な方法があります。

期待値と現実値の比較実験

意図的に誘惑的状況に身を置き、以下の二段階で自己観察を行います:

第一段階:欲求の測定 スナック菓子、ショッピング、娯楽などに対する期待感の強さを記録

第二段階:満足度の評価 実際に行動した後の充足感を測定し、期待値と比較

典型的な結果パターン

この自己実験を継続的に行った人々は、主に以下の二つのパターンのいずれかに収束します。

パターン1:質的満足の発見 本当に楽しいと感じる活動に意識的に集中することで、予想よりもはるかに少ない量や頻度で十分な満足が得られることを発見する。

パターン2:幻想の解体 報酬への期待と実際に得られる快感の間に存在する巨大なギャップを認識し、多くの欲求が実際には空虚なものであることを理解する。

自制力の回復

いずれのパターンにおいても、参加者は以前「制御不可能」と感じていた衝動的行動を、より効果的にコントロールできるようになります。これは、欲求の神経学的メカニズムを理解し、期待と現実の乖離を客観視することで、より合理的な意思決定が可能になるためです。

この認識的変化は、単なる自制心の向上ではなく、欲求そのものの質的変化をもたらし、より持続可能で満足度の高い生活様式の確立につながります。

要点 心の知能指数といわれるEQは、理性と感情をバランスよくコントロールする力である。仕事の成功や人間関係に大きな影響を与えている。 EQには、「自己認識スキル」「自己管理スキル」「社会的認識スキル」「人間関係管理スキル」の[…]

意志力の社会的伝播:行動の感染メカニズムと相互影響システム

事例研究:空軍士官学校における健康習慣の伝播

18歳で高校を卒業したばかりのジョンは、コロラド州エル・パソ郡の米国空軍士官学校に入隊しました。彼が軍事教育機関にもたらしたものは、物理的な病原体ではありませんでした。しかし、やがてジョンの存在は飛行中隊の仲間たちに徐々に浸透し、彼らの健康状態と軍事キャリアに深刻な脅威をもたらすことになります。

ジョンが運んできた「感染源」は、不健康な生活習慣でした。一見すると健康状態が他者に「感染」するという概念は非科学的に思えますが、2010年の全米経済研究所による大規模調査は、この現象の実在性を科学的に実証しました。

研究結果は驚くべきものでした。米国空軍士官学校の士官候補生たちの間で、まさに感染症の拡散パターンと同様の速度で健康状態の悪化が伝播していたのです。この現象は、個人の自己制御能力が、周囲の社会環境から想像以上に強い影響を受けていることを明確に示しています。

社会的意思決定における神経科学的基盤

個人の選択行動は、表面的には独立した意思決定プロセスの結果に見えます。しかし実際には、以下の社会的要因によって深く規定されています。

- 他者の思考パターン:周囲の人々の価値観や信念体系

- 他者の欲求対象:社会的に共有される願望や目標

- 他者の行動様式:観察可能な行動パターンとその頻度

- 社会的期待:他者から自分に向けられる暗黙の期待

ミラーニューロン・システムと行動の内在化

私たちの脳は、他者の目標、信念、行動を自分自身の意思決定システムに統合する驚異的な能力を持っています。この現象の神経学的基盤は、ミラーニューロン・システムにあります。

心理的同化プロセス

他者と物理的に行動を共にしたり、単にその人について思考したりするだけで、以下のプロセスが発動します:

- 認知的シミュレーション:他者の行動パターンを脳内で再現

- 価値観の内在化:他者の選択基準を自分の判断に組み込み

- 行動の同調:無意識的な模倣行動の発現

この結果、他者は私たちの心理的空間において「第二の自己」として機能し、自己制御メカニズムに直接的な影響を与えます。

相互影響の双方向性

重要なのは、この影響が一方向的ではないということです。私たち自身の行動も、周囲の無数の人々の行動選択に連鎖的な影響を及ぼします。

社会的責任としての自己制御

私たちが行う一つ一つの選択は、以下のような社会的波及効果を持ちます。

- 正の強化:健全な行動による他者への良い刺激

- 負の誘導:不健全な行動による他者への誘惑的影響

- 規範の形成:集団内での行動基準の確立

このため、個人の自己制御は、単なる個人的利益の問題を超えて、社会的責任の側面を持つのです。

科学的アプローチによる意志力の最適化

意志力の向上には、科学者的思考法の採用が最も効果的です。以下のプロセスを継続的に実践することを推奨します。

実証的方法論の採用

- 仮説設定:新しい自己制御手法の理論的検討

- 実験実施:様々な方法の体系的試行

- データ収集:自分自身の行動変化の客観的記録

- 結果分析:得られた事実の冷静な観察と評価

- 手法改良:効果的な方法の継続と改善

知識の社会的共有

個人的な学習成果を他者と積極的に共有することで、以下の効果が期待できます。

- 集合知の形成:コミュニティ全体の自己制御能力向上

- 相互支援システム:共通目標を持つ仲間との連携強化

- 社会的責任感:他者への良い影響を与える動機の増強

現代社会における意志力の戦略的意義

現代を生きる私たちは、人間の本能的欲求と現代的誘惑の間で常に葛藤しています。このような環境において、科学的根拠に基づいた意志力の向上は、個人の幸福追求における最善の戦略といえるでしょう。

重要なのは、このプロセスを好奇心と自己への思いやりを持って実践することです。完璧主義的な自己批判ではなく、探究心と寛容さを基盤とした継続的改善こそが、持続可能で充実した人生への道筋となります。

この approach を採用することで、個人の well-being の向上だけでなく、周囲の人々にも positiv な影響を与える循環的な価値創造が可能になります。それは、誘惑に満ちた現代社会において私たちができる最も意義深い貢献といえるでしょう。

本書の考える地頭力は、「発想力」「論理的思考力」「共感力」の3つで構成されている。ノート術を通して、ビジネスに欠かせないこの3つの力を鍛えよう。 「スタンフォード式超ノート術」では、必要な場面に応じて、「アイデア・ノート」「ロジカ[…]

スタンフォード大学発:科学と実践の融合による意志力研究の集大成

学術的権威と実用性の結合

本書は、スタンフォード大学生涯教育プログラムにおいて最高レベルの人気と評価を獲得した講座を基盤として構築された、意志力研究の決定版です。単なる理論書ではなく、「最新の科学的知見」と「実証済みの実践的エクササイズ」を有機的に統合した、極めて実用性の高い自己制御能力向上ガイドといえます。

集合知としての価値

この著作には、数百名に及ぶ講座受講生たちが実際に体験し、検証し、洗練させてきた貴重な知見が結集されています。これらの参加者たちは、様々な背景と目標を持ちながらも、共通して意志力の科学的理解と実践的応用に取り組んできました。彼らの試行錯誤、成功体験、失敗からの学び、そして創意工夫の全てが、本書の内容に深く反映されています。

読者体験の最適化

直感的理解を促進する文体設計

著者は複雑な心理学的・神経科学的概念を、読者の認知負荷を最小限に抑えながら伝達するために、意図的に親しみやすい語り口を採用しています。専門的な正確性を犠牲にすることなく、「頭にすっと入ってくる」理解しやすさを実現した文章構成は、学術書と一般書の理想的な融合を体現しています。

共感性に基づく事例選択

書籍全体に散りばめられた事例は、単なる理論の説明材料ではありません。読者が自分自身の経験と容易に重ね合わせることができる、高い共感性を持った実例として厳選されています。これらの事例は、抽象的な概念を具体的で身近な現実として読者に提示し、理論と実生活の橋渡しを効果的に行います。

明確な論理構造と実践的指針

本書の主張は一貫して明確であり、曖昧さや解釈の余地を残さない論理的構成となっています。各章において、科学的根拠→実践的応用→具体的エクササイズという流れが明確に示され、読者は迷うことなく学習と実践を進めることができます。

要約を超えた価値の提供

要約や概要では決して伝えきれない本書の真の価値は、以下の要素にあります。

豊富な事例群による多角的理解:様々な状況、年齢、職業、文化的背景を持つ人々の実例を通じて、意志力の原理がいかに普遍的であるかを実感できます。

段階的な分析の深化:表面的な現象から始まり、その背後にある心理学的・生理学的メカニズムまで、層を重ねるように理解を深めることができます。

実践的エクササイズの詳細解説:単なる手法の紹介ではなく、なぜその方法が効果的なのか、どのような条件下で最も有効なのか、個人差にどう対応すべきかまで、包括的に解説されています。

要点 長寿化の進展により、私たちは人生において複数回の大きな転換点を迎える「マルチステージ人生」という新たな時代に突入している。従来の固定化された人生の枠組みが崩れ、人生の選択肢が飛躍的に拡大する中で、私たちは根本的な問いと向き合[…]

まとめ

本書を通読することで、読者は意志力に関する科学的理解を体系的に構築し、同時に即座に実生活に応用可能な具体的スキルを獲得することができます。これは、要約や部分的な抜粋では決して得られない、統合的で実践的な学習体験です。

スタンフォード大学の学術的厳密性と、数百名の実践者たちの集合知、そして読者の学習体験を最適化する巧妙な文章構成。これらすべてが融合した本書との出会いは、あなたの自己制御能力と人生の質を根本的に変革する可能性を秘めています。

成功を目指すならば、成功を支える土台となる、人格をまず構築することが何よりも重要である。「7つの習慣」は人格を磨くための原則をかたちにしたものである。 自立を果たし、成長することの先に「私的成功」がある。また、自立した個人[…]