1. ビットコインの概要

ビットコイン(Bitcoin、BTC)は、2009年に誕生した世界初の暗号通貨(仮想通貨)です。従来の法定通貨とは異なり、中央銀行や政府による管理を受けない分散型デジタル通貨として設計されています。ブロックチェーン技術を基盤とし、ピア・ツー・ピア(P2P)ネットワーク上で動作することで、第三者機関を介さずに直接的な価値の移転を可能にしています。

ビットコインの最大の特徴は、その非中央集権的な性質にあります。従来の通貨システムが中央銀行による管理下にあるのに対し、ビットコインはネットワーク参加者全体によって維持・管理されています。この革新的なアプローチにより、国境を越えた迅速で低コストな送金や、インフレーションからの価値保護などの利点を提供しています。

2. 特徴と歴史

2.1 主要な特徴

分散型システム ビットコインは中央管理機関を持たず、世界中に分散したコンピューターネットワーク(ノード)によって運営されています。この分散型アーキテクチャにより、単一障害点が存在せず、高い耐障害性を実現しています。

供給量の上限 ビットコインの総発行量は2,100万枚に固定されており、この上限に達することでインフレーションを防ぐ仕組みが組み込まれています。約4年ごとに発生する「半減期」により、新規発行されるビットコインの量は段階的に減少していきます。

透明性と匿名性の両立 すべての取引はブロックチェーン上に公開され、誰でも確認できる透明性を持ちながら、個人を特定する情報は含まれないため、一定の匿名性も保たれています。

改ざん不可能性 一度ブロックチェーンに記録された取引は、暗号学的手法により保護され、事実上改ざん不可能となっています。

2.2 歴史的変遷

2008年 – 誕生の背景 リーマンショックによる金融危機を背景に、サトシ・ナカモト(仮名)が「Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System」と題した論文を発表。既存の金融システムに対する代替案として提案されました。

2009年 – ネットワーク開始 1月3日、最初のブロック(ジェネシスブロック)が生成され、ビットコインネットワークが正式に稼働開始。同年1月12日には史上初のビットコイン取引が実行されました。

2010年 – 初の商業取引 5月22日、プログラマーのLaszlo Hanyeczがピザ2枚を10,000BTCで購入。これが現実世界での初のビットコイン商業取引となり、現在この日は「ビットコイン・ピザ・デー」として記念されています。

2011年-2013年 – 認知度向上期 取引所の設立が相次ぎ、メディア注目度が急激に上昇。2013年にはキプロス金融危機の影響で価格が大幅上昇し、1BTC=1,000ドルを突破しました。

2014年-2016年 – 調整・発展期 Mt.Gox取引所の破綻などにより一時的に低迷したものの、この期間中にブロックチェーン技術への理解が深まり、インフラ整備が進展しました。

2017年 – 大衆化の年 機関投資家の参入や先物取引の開始により、年末には1BTC=約20,000ドルの史上最高値を記録。暗号通貨ブームが世界的に発生しました。

2018年-2020年 – 成熟化段階 規制環境の整備が進み、企業採用が本格化。PayPalやSquareなどの大手決済企業がビットコイン対応を発表しました。

2020年 –2021年 – 制度化の進展 テスラやMicroStrategyなどの上場企業が財務資産としてビットコインを採用。COVID-19パンデミックと量的緩和政策の影響で約69000ドルまで上昇。エルサルバドルが世界初の法定通貨としてビットコインを採用し、制度化が一層進んでいます。

2024年以降 – ETF承認や世界的なビットコインの普及 ETF承認などの好材料により再び上昇傾向。2024年12月には初の100000ドルを突破。

ブロックチェーンの概要 定義されたブロックチェーン ブロックチェーンは、ビジネスネットワークでトランザクションを記録し、資産を追跡するプロセスを容易にする、共有された不変の元帳です。資産は、有形(家、車、現金、[…]

3. 物理的形態について

重要な注意点:ビットコインは純粋なデジタル通貨

ビットコインは完全にデジタルな存在であり、従来の通貨のような物理的な紙幣や硬貨は存在しません。ビットコインの「所有」とは、ブロックチェーン上に記録された特定のアドレスに関連付けられた暗号鍵を保有することを意味します。

デジタル保管方法

- ホットウォレット: インターネットに接続されたデバイス上のソフトウェア

- コールドウォレット: オフライン環境で秘密鍵を保管するハードウェアデバイス

- ペーパーウォレット: 秘密鍵を物理的な紙に印刷して保管する方法

記念品としての物理コイン 市場には「Bitcoin」と刻印された記念コインが存在しますが、これらは実際のビットコインとは無関係な収集品であり、暗号通貨としての機能は持ちません。

ブロックチェーンプラットフォームとは何ですか? ブロックチェーンプラットフォームを使用すると、ユーザーと開発者は既存のブロックチェーンインフラストラクチャの斬新な使用法を作成できます。一例は、イーサリアム(ETH)として知られるネイ[…]

4. 価格変動の要因

4.1 需給バランス

供給面の特徴

- 総供給量が2,100万枚に限定

- 半減期による新規発行量の段階的減少

- 失われたビットコイン(秘密鍵の紛失等)による実質的な供給減少

需要面の変動要因

- 機関投資家の参入・退出

- 個人投資家の投機的需要

- 決済手段としての実用需要

- 価値保存手段(デジタル・ゴールド)としての需要

4.2 規制・政策要因

各国政府の政策動向

- 法制化・規制強化の発表

- 中央銀行デジタル通貨(CBDC)の開発動向

- 税制・会計基準の変更

- マネーロンダリング対策の強化

具体的な影響事例

- 中国のマイニング・取引規制強化(2021年)

- エルサルバドルの法定通貨採用(2021年)

- 米国のETF承認・却下発表

- EU のMiCA規制導入

4.3 技術・インフラ要因

スケーラビリティ問題

- 取引処理能力の限界(1秒間に約7取引)

- ライトニングネットワークなどのレイヤー2ソリューションの発展

セキュリティ関連

- 取引所のハッキング事件

- ウォレットのセキュリティ向上

- 量子コンピューター耐性への対応

4.4 市場心理・投機要因

メディア報道の影響

- 著名人・企業のポジティブ/ネガティブ発言

- 主要メディアでの特集・報道

- ソーシャルメディアでのバイラル効果

テクニカル分析の影響

- 重要な価格レベルでの売買

- 機関投資家のアルゴリズム取引

- 恐怖・貪欲指数などの心理指標

お金の価値は相対的で、時間とともに変動する。お金を交換可能な「品物」と捉えることが、お金を数学的に考える第一歩である。 お金を効率的に増やすには、指数関数的に成長する「種」を見つけることである。 組み合わせの数学を利用して過[…]

5. 他の資産クラスとの相関関係

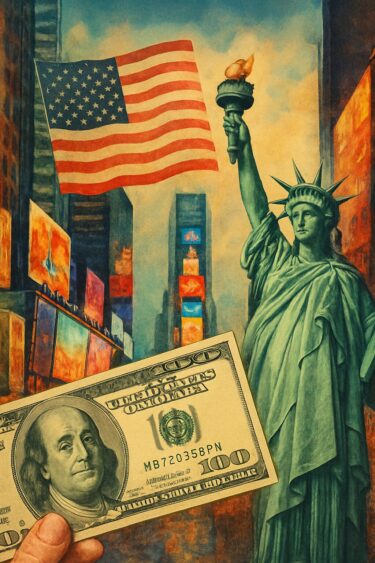

5.1 米ドル(USD)との関係

逆相関の傾向 ビットコインは一般的に米ドルと逆相関の関係を示す傾向があります。ドル安局面では、ドル建て資産の代替投資先としてビットコインへの資金流入が増加し、価格上昇要因となることが多く観察されています。

連邦準備制度の政策影響

- 金利政策:低金利環境下でリスク資産への投資が促進

- 量的緩和:流動性増加によるインフレ懸念からのヘッジ需要

- ドル流動性危機時:安全資産への逃避により一時的にビットコイン売りも発生

5.2 ヨーロッパ通貨(EUR)との関係

経済政策の影響 欧州中央銀行(ECB)の金融政策やユーロ圏の財政問題は、ビットコインの需要に影響を与えます。特にギリシャ危機やBrexit、コロナ禍での大規模金融緩和は、伝統的通貨への信頼性低下からビットコインへの関心を高めました。

規制環境の影響 EU のMiCA(Markets in Crypto-Assets)規制など、ヨーロッパの包括的な暗号通貨規制は市場に大きな影響を与えており、規制明確化により長期的には市場安定化に寄与すると予想されています。

5.3 中国人民元(CNY)との関係

政策リスクの高い関係 中国は世界最大のビットコインマイニング国でしたが、2021年の包括的禁止令により状況が一変しました。中国の政策変更はビットコイン市場に極めて大きな影響を与える傾向があります。

資本規制との関係 中国の厳格な資本規制により、一部の投資家がビットコインを資本逃避の手段として利用したとされていますが、現在は国内取引が全面的に禁止されています。

5.4 資源国通貨との関係

エネルギー集約的な性質 ビットコインマイニングは大量の電力を消費するため、エネルギー価格の変動は直接的にマイニングコストに影響します。産油国通貨や電力価格との相関関係が見られることがあります。

カナダドル(CAD)・ノルウェークローネ(NOK) 再生可能エネルギーが豊富で電力コストが低いこれらの国々では、マイニング事業が活発化しており、間接的な相関関係が形成されています。

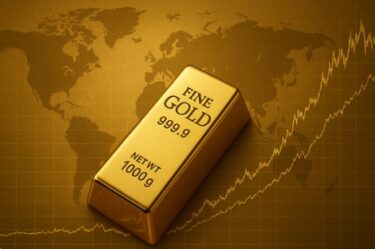

5.5 ゴールドとの関係

デジタル・ゴールドとしての位置付け ビットコインは「デジタル・ゴールド」と呼ばれ、金と類似した特性を持つとされています:

共通特性

- 供給量の制限(金:採掘量の限界、BTC:2,100万枚上限)

- インフレヘッジ機能

- 政府・中央銀行からの独立性

- 価値保存手段としての役割

相違点

- 流動性:ビットコインの方が24時間取引可能で流動性が高い

- ボラティリティ:ビットコインの価格変動は金より大幅に大きい

- 歴史:金は数千年の価値保存実績、ビットコインは15年程度

- 物理性:金は物理的存在、ビットコインは純粋なデジタル資産

実際の相関関係 短期的には両者の価格相関は低いことが多いですが、長期的なインフレ懸念や通貨不安時には同方向に動く傾向が見られます。

米ドルの基本概要 通貨情報 正式名称: アメリカ合衆国ドル (United States dollar) 通貨記号: $ ISO コード: USD 補助単位: セント (¢) - 1[…]

6. 今後の見通し

6.1 技術的発展

スケーラビリティ向上 ライトニングネットワークの普及拡大により、小額決済での実用性が向上し、日常的な決済手段としての利用が促進される可能性があります。また、Taproot等のプロトコル改善により、プライバシー保護とスマートコントラクト機能の強化が期待されています。

エネルギー効率化 マイニングの再生可能エネルギー利用率向上や、より効率的なマイニング機器の開発により、環境負荷問題の改善が進むと予想されます。

6.2 制度化の進展

機関投資家の本格参入 年金基金、保険会社、投資信託などの機関投資家による資産配分の一部としてのビットコイン組み入れが増加し、市場の安定化と成熟化が進むと考えられます。

規制環境の整備 主要国での包括的な規制フレームワーク確立により、市場の透明性と投資家保護が向上し、より多くの参加者が市場に参入する環境が整うでしょう。

6.3 経済的役割の拡大

決済インフラとしての発展 中南米やアフリカなど、既存の金融インフラが未発達な地域での送金・決済手段としての利用がさらに拡大する可能性があります。

価値保存手段としての確立 インフレ懸念の高まりや法定通貨への信頼低下により、デジタル・ゴールドとしての地位がより確固たるものになると予想されます。

6.4 潜在的リスク要因

量子コンピューターの脅威 実用的な量子コンピューターの登場により、現在の暗号技術が破られる可能性がありますが、耐量子暗号への移行により対応が可能とされています。

規制リスク 主要国による突然の規制強化や禁止措置は、短期的に大きな価格変動を引き起こす可能性があります。

環境問題 エネルギー消費に関する批判の高まりは、ESG投資の観点から機関投資家の参入阻害要因となる可能性があります。

6.5 長期的展望

2030年代に向けて 次の10年間で、ビットコインは従来の金融システムとの共存を図りながら、グローバルな価値移転・保存手段としての地位を確立していくと考えられます。完全な法定通貨代替ではなく、既存通貨を補完する「第三の通貨」として機能する可能性が高いでしょう。

技術の成熟、規制の明確化、機関投資家の本格参入により、現在のような極端なボラティリティは徐々に収束し、より安定した資産クラスへと発展していくことが期待されています。ただし、新興技術特有の不確実性は残るため、投資家は長期的視点と適切なリスク管理を持って向き合う必要があります。

自動運転 移動手段として生活に根付いている自動車は、「自動運転技術」によりその在り方が根本から見直されようとしています。現在、大手自動車メーカーに加えテクノロジー企業が協力・競争しながら自動運転技術を[…]

まとめ

ビットコインは、従来の金融システムに革新をもたらすデジタル通貨として、わずか15年で驚異的な発展を遂げました。技術的基盤の強固さ、分散型システムの堅牢性、そして希少性による価値保存機能により、新しい資産クラスとしての地位を確立しつつあります。

今後は制度化の進展と技術的改善により、より多くの人々にとってアクセスしやすく、実用的なデジタル通貨として発展していくことが予想されます。ただし、ボラティリティの高さや規制リスクなど、投資にあたっては慎重な検討が必要な要素も存在します。

ビットコインは単なる投機対象ではなく、新しい価値体系とデジタル経済の基盤技術として、私たちの経済活動に長期的な影響を与え続けるでしょう。

資本収益率(r)が経済成長率(g)よりも大きければ、富の集中が生じ、格差が拡大する。歴史的に見るとほぼ常にrはgより大きく、格差を縮小させる自然のメカニズムなどは存在しない。 20世紀に格差が縮小した原因は1914―1945年の世[…]