建築士とは

建築士は、建築物の設計および工事監理を行う国家資格者です。建築基準法に基づき、建築物の安全性、機能性、美観性を確保するため、専門的な知識と技術を持って業務に従事します。日本では一級建築士、二級建築士、木造建築士の3つの資格があり、それぞれ扱える建築物の規模や構造が異なります。

建築士資格の種類と概要

一級建築士

業務範囲:すべての建築物

- 延べ面積、高さ、構造に関係なくすべての建築物の設計・監理が可能

- 大規模建築物(学校、病院、劇場等で延べ面積500㎡超)の設計・監理

- 高さ13m超または軒高9m超の木造建築物

- 鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の建築物

二級建築士

業務範囲:中小規模建築物

- 延べ面積30㎡超300㎡以下の木造建築物(高さ13m以下、軒高9m以下)

- 延べ面積100㎡超300㎡以下の木造以外の建築物(高さ13m以下、軒高9m以下)

- 特殊建築物で延べ面積100㎡超300㎡以下のもの

木造建築士

業務範囲:木造建築物限定

- 延べ面積30㎡超300㎡以下の木造建築物(高さ13m以下、軒高9m以下)

- 2階建て以下の木造建築物

受験資格

一級建築士

大学・大学院卒業者

- 建築学科系:実務経験2年以上

- 土木学科系:実務経験4年以上

- その他学科:実務経験4年以上

短期大学・高等専門学校卒業者

- 建築学科系(3年制):実務経験3年以上

- 建築学科系(2年制):実務経験4年以上

- その他学科:実務経験7年以上

二級建築士合格者

- 建築学科系大学卒:実務経験なしで受験可能

- その他:実務経験2年以上(学歴により異なる)

建築設備士合格者

- 建築設備士取得後、実務経験2年以上

二級建築士・木造建築士

大学・大学院卒業者

- 建築学科系:実務経験なしで受験可能

- 土木学科系:実務経験1年以上

- その他学科:実務経験2年以上

短期大学・高等専門学校卒業者

- 建築学科系(3年制):実務経験なしで受験可能

- 建築学科系(2年制):実務経験1年以上

- その他学科:実務経験3年以上

高等学校卒業者

- 建築学科系:実務経験3年以上

- 土木学科系:実務経験4年以上

- その他学科:実務経験7年以上

電気工事士という資格について興味をお持ちの方や、リフォームを考えている方にとって、今回の記事は大変参考になる内容となっています。 電気工事士の資格取得のメリット 電気工事士の資格を取得することには、様々なメリッ[…]

受験料

令和6年(2024年)現在の受験料

一級建築士

- 学科試験:19,700円

- 製図試験:18,500円

- 合計:38,200円(学科・製図両方受験の場合)

二級建築士

- 学科試験:18,500円

- 製図試験:18,500円

- 合計:37,000円(学科・製図両方受験の場合)

木造建築士

- 学科試験:18,500円

- 製図試験:18,500円

- 合計:37,000円(学科・製図両方受験の場合)

※学科試験合格者は翌年度以降、製図試験のみ受験可能

試験内容

一級建築士

学科試験(7月中旬実施)

試験時間:6時間15分(休憩含む)

- 計画(20問・配点20点)

- 建築計画、都市計画、建築史等

- 環境・設備(20問・配点20点)

- 環境工学、建築設備等

- 法規(30問・配点30点)

- 建築基準法、関連法令等

- 構造(30問・配点30点)

- 構造力学、各種構造、材料等

- 施工(25問・配点25点)

- 施工計画、工事監理、積算等

合格基準:総得点の概ね60%以上かつ各科目の40%以上

製図試験(10月中旬実施)

試験時間:6時間30分

- 与えられた建築物の設計製図

- A2判の図面用紙を使用

- 配置図、各階平面図、断面図、立面図、詳細図等

二級建築士・木造建築士

学科試験(7月上旬実施)

試験時間:6時間

- 建築計画(25問)

- 建築法規(25問)

- 建築構造(25問)

- 建築施工(25問)

合計100問・各科目25点満点

製図試験(9月中旬実施)

試験時間:5時間

- 木造2階建住宅等の設計製図

- A2判の図面用紙を使用

資格の概要 第三種電気主任技術者(電験三種)は、電気事業法に基づく国家資格で、電気設備の保安監督業務を行うことができる資格です。電圧5万ボルト未満の電気工作物(出力5千キロワット以上の発電所を除く)の工事、維持及び運用に関する保安の[…]

科目別難易度

一級建築士

高難易度科目

法規

- 建築基準法の条文が膨大

- 政令、省令、告示等の関連法令が多数

- 法改正への対応が必要

- 計算問題も含まれる

構造

- 構造力学の数学的理解が必要

- 各種構造(RC造、S造、木造等)の詳細知識

- 地震力、風圧力等の計算問題

中程度難易度科目

計画

- 範囲が広く浅く学習が必要

- 建築史は暗記中心

- 都市計画法等の法令知識

環境・設備

- 物理的理解が必要(熱、光、音)

- 設備システムの仕組み理解

- 省エネルギー関連の最新動向

比較的取り組みやすい科目

施工

- 実務経験が活かしやすい

- 現場での常識的判断で解ける問題も多い

- 工程表、積算等は計算パターンが決まっている

二級建築士・木造建築士

一級建築士と比べて出題範囲が狭く、基本的な内容が中心となります。

消防設備士資格の概要 消防設備士は、建物や施設の消防設備の設置、点検、整備を行う専門技術者の国家資格です。火災から人命と財産を守る重要な役割を担い、社会的意義の高い資格として位置づけられています。 消防設備士の資格は、業務範囲[…]

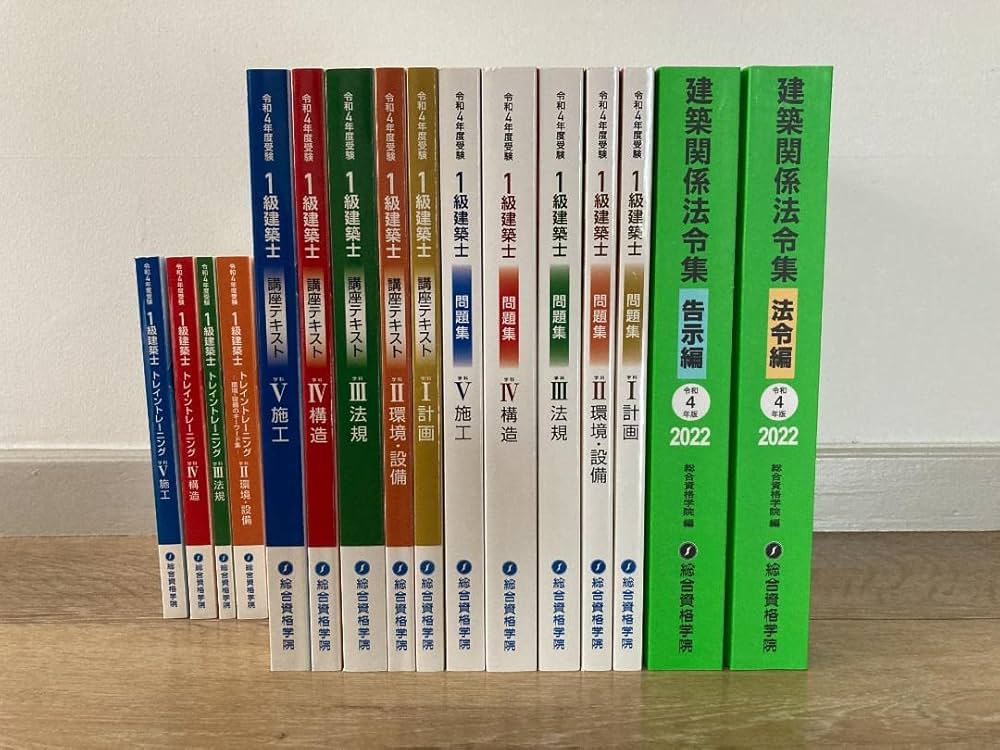

効果的な勉強法

1. 学習スケジュール

一級建築士(標準学習期間:10-15ヶ月)

- 基礎固め期(5-6ヶ月):各科目の基本理解

- 問題演習期(3-4ヶ月):過去問、予想問題

- 学科直前期(1ヶ月):弱点補強、総まとめ

- 製図対策期(2-3ヶ月):作図練習、エスキス訓練

二級建築士(標準学習期間:6-10ヶ月)

- 基礎固め期(3-4ヶ月):基本概念の理解

- 問題演習期(2-3ヶ月):過去問中心の学習

- 直前対策期(1ヶ月):総仕上げ

2. 科目別学習法

法規

- 条文集の使い方をマスター:インデックス作成、付箋活用

- 体系的理解:建築基準法の構成を把握

- 関連法令の整理:都市計画法、建築士法等との関連性

- 計算問題対策:容積率、建蔽率等の反復練習

構造

- 基礎数学の復習:三角関数、微積分の基本

- 構造力学の体系的理解:力の釣り合い、モーメント等

- 構造種別ごとの学習:RC造、S造、木造の特徴

- 計算問題の反復:応力計算、断面算定等

計画

- 体系的暗記:分野ごとの整理(住宅、事務所、学校等)

- 図表の活用:寸法、面積等の数値暗記

- 建築史の年表作成:時代順、様式別の整理

- 海外建築家の作品整理:代表作と特徴

環境・設備

- 物理現象の理解:熱、光、音の基本原理

- 設備系統図の理解:給排水、空調、電気設備

- 省エネ基準の把握:最新の環境配慮技術

- 計算問題対策:熱負荷計算、照度計算等

施工

- 工事の流れを理解:着工から竣工までの工程

- 材料の特性把握:コンクリート、鉄骨、木材等

- 品質管理の要点:試験方法、管理基準

- 積算の基本:数量算出、単価の考え方

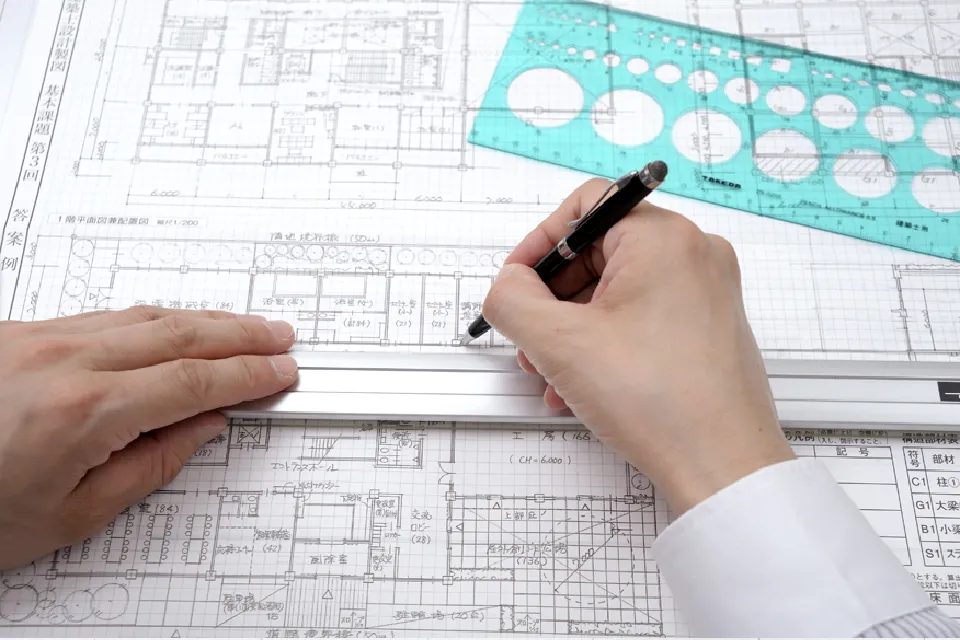

3. 製図試験対策

エスキス(計画立案)

- 機能計画:用途別の計画要点理解

- ゾーニング:効率的な空間構成

- 動線計画:人・物の流れの最適化

- 設備計画:設備室、シャフトの配置

作図技術

- 線の使い分け:太線、細線、破線等の統一

- 文字・寸法:読みやすく正確な記入

- 時間配分:エスキス2時間、作図4時間30分

- チェック方法:図面の整合性確認

宅建資格の概要 宅地建物取引士(通称:宅建士)は、不動産取引の専門家として法的に認められた国家資格です。2015年に「宅地建物取引主任者」から「宅地建物取引士」に名称変更され、より高い社会的地位と責任が求められるようになりました。 […]

資格の需要とメリット

社会的需要

継続的な高需要

- 建築需要の安定性:住宅、オフィス、商業施設等

- 老朽化対応:既存建築物の改修・建替え

- 災害対応:耐震改修、防災建築

- 環境配慮:省エネ建築、ZEB(ゼロエネルギービル)

法的独占業務

- 設計業務:一定規模以上の建築物の設計独占

- 工事監理業務:建築基準法に基づく監理業務

- 確認申請業務:建築確認申請書の作成

キャリア上のメリット

1. 設計事務所勤務

- 平均年収:400-800万円(経験・規模により変動)

- 創造性を活かした建築設計

- プロジェクトリーダーとしての活躍

2. 建設会社勤務

- 平均年収:500-900万円

- 施工管理、設計部門での専門性発揮

- 大規模プロジェクトへの参画

3. 独立開業

- 平均年収:300-1,500万円(実力・営業力により大幅変動)

- 住宅設計、リフォーム設計等

- 地域密着型の建築サービス

4. 公務員・公的機関

- 平均年収:400-650万円

- 建築行政、都市計画業務

- 安定した職業環境

5. その他の活用

- 建築確認検査員

- 建築設備設計

- 不動産関連業務

- 建築関連の教育・研究

資格の将来性

成長分野

- BIM(Building Information Modeling):3次元設計技術

- AI・IoT活用:スマートビルディング

- サステナブル建築:環境配慮設計

- ヘルスケア建築:高齢化社会対応

- 災害対応建築:レジリエンス設計

課題と対応

- 建築士不足:特に地方での人材不足

- 技術革新対応:継続的な技術習得の必要性

- 国際化:海外展開への対応

古民家鑑定士とは、古民家の評価をすることを目的に創設された資格です。 鑑定士になれば、古民家の調査、判定、提案を行います。 本記事は、古民家鑑定士の試験対策メモをまとめたものです。試験は教科書持ち込みが可能なので、教[…]

資格の更新・維持

定期講習制度

建築士事務所に属する建築士

3年ごとの定期講習受講が義務

- 受講料:12,000-15,000円程度

- 講習時間:6時間(講義5時間、修了考査1時間)

- 実施機関:指定講習機関(建築技術教育普及センター等)

講習内容

- 建築基準法等の改正内容

- 建築士の業務及び責任

- 建築物の設計及び工事監理に関する事項

- その他建築士として必要な知識

継続職能開発(CPD)

CPD制度の概要

建築士としての職能を維持・向上させるための継続教育制度

- 推奨単位:年間12-20単位

- 参加形式:講習会、シンポジウム、自己学習等

- 記録管理:CPD手帳、オンラインシステム

CPD活動の種類

- 講習会参加:各種技術講習会

- 学会活動:建築学会等での発表・参加

- 自己学習:専門書籍、論文の学習

- 実務経験:設計・監理業務の経験

- 教育活動:講師、指導業務

年間維持費用

必須費用

- 定期講習料:12,000-15,000円(3年ごと、年平均4,000-5,000円)

- 建築士会年会費:10,000-20,000円(都道府県により異なる)

任意費用

- CPD講習会参加費:年間20,000-50,000円程度

- 専門書籍・雑誌:年間10,000-30,000円程度

- 学会費:年間10,000-15,000円程度

年間総維持費用:50,000-120,000円程度

目標を達成する人は「必要か不要か」で判断するが、達成しない人は「好き嫌い」で判断する。 目標設定の際は、頑張れば達成できる「行動」を取り入れることが望ましい。 仕事は常に順調とは限らない。目標を達成する人は、最悪のケースも想[…]

試験対策のポイント

合格率と傾向

一級建築士

- 学科試験合格率:18-22%程度

- 製図試験合格率:40-45%程度

- 総合合格率:8-12%程度

- 受験者数:約25,000人/年

二級建築士

- 学科試験合格率:40-50%程度

- 製図試験合格率:50-60%程度

- 総合合格率:20-25%程度

- 受験者数:約20,000人/年

最新の出題傾向

- 法改正対応:建築基準法、省エネ基準等の改正

- 新技術対応:BIM、IoT、AI活用

- 環境配慮:ZEB、LCCM住宅等

- 災害対応:耐震、防火、避難安全

- バリアフリー:ユニバーサルデザイン

合格への戦略

学科試験

- 過去問重視:最低10年分の反復学習

- 弱点科目の重点対策:足切り回避が最優先

- 法令集の使いこなし:インデックス・付箋の活用

- 時間配分の練習:本番形式での模擬試験

- 最新情報の収集:法改正、新技術動向

製図試験

- 基本的な作図技術の習得:線の引き方、文字の書き方

- エスキス能力の向上:多様な課題での練習

- 時間内完成の練習:制限時間での作図

- 添削指導の活用:専門家による指導

- 他受験者との情報交換:勉強会への参加

古民家とは何か 古民家とは、おおむね築50年以上が経過した日本の伝統的な木造住宅のことを指します。正確な定義は統一されていませんが、一般的には昭和25年(1950年)以前に建てられた住宅を古民家と呼ぶことが多く、特に昭和初期以前の建[…]

まとめ

建築士は、社会インフラの根幹を支える重要な国家資格です。試験の難易度は高く、特に一級建築士は合格率10%程度の難関資格ですが、適切な学習方法と継続的な努力により合格は可能です。

資格取得後は、設計事務所、建設会社、公的機関、独立開業など多様なキャリアパスが開かれ、創造性と専門性を活かした職業人生を送ることができます。

建築業界は技術革新が進む一方で、人材不足も深刻化しており、有資格者への需要は今後も高い水準を維持すると予想されます。BIMやAI等の新技術、環境配慮設計、災害対応建築など、新たな分野での活躍機会も拡大しています。

資格の維持には定期講習の受講が義務付けられていますが、これは建築士として最新の知識・技術を習得し、社会的責任を果たすために必要なものです。継続的な職能開発を通じて、時代のニーズに応えられる建築士を目指しましょう。

建築士として、安全で機能的、美しい建築物の創造を通じて、社会に貢献できる専門家になることは、非常に価値のあるキャリア選択といえるでしょう。

建設業界では、社員の転職・退職をきっかけとした「人手不足倒産」が急増している。 テクノロジー活用により、土木工事の効率化が進みつつある。例えば、被災地をドローンで調査し、映像から3Dデータを生成して、3Dプリンターを使って全国で部[…]