右翼と左翼は、政治思想を分類する際の基本的な概念です。この区分は18世紀末のフランス革命時代に起源を持ち、現在でも政治分析の重要な枠組みとして使用されています。しかし、時代や地域によってその意味は変化し、複雑な様相を呈しています。

歴史的起源

フランス革命での誕生(1789年)

「右翼」「左翼」という用語は、1789年のフランス革命時の国民議会での議席配置に由来します。議長席から見て右側に保守派(王制維持派)が、左側に革新派(共和制支持派)が座ったことから、この呼び方が定着しました。

19世紀の発展

産業革命と社会主義思想の台頭により、左翼は労働者階級の権利拡大を、右翼は既存の社会秩序維持を重視するようになりました。マルクス主義の影響で、階級闘争の観点から政治思想が整理されるようになりました。

20世紀の変化

ファシズムの台頭、冷戦構造、福祉国家の発展などにより、右翼・左翼の概念はより複雑化しました。極右・極左という概念も生まれ、穏健派と急進派の区別も重要になりました。

この記事では、世界で重税負担があるにもかかわらず、低い福祉水準や政治腐敗、利権政治が問題となっている10ヶ国について詳述します。税収が適切に国民福祉に還元されない構造的問題に焦点を当てます。 1. 日本 税制[…]

基本的な思想と主張

右翼の特徴

伝統重視

- 既存の社会制度、文化、価値観の維持

- 歴史的継続性の重視

- 急激な変化への慎重な姿勢

秩序と安定

- 社会の安定と秩序を最優先

- 強力な国家権力の必要性

- 法と秩序の厳格な執行

個人の責任

- 個人の自己責任を重視

- 努力による成功を肯定

- 競争社会の容認

愛国主義

- 国家への忠誠と愛国心

- 国家主権の重視

- 国防力の強化

左翼の特徴

平等重視

- 社会的・経済的平等の追求

- 格差是正の重要性

- 機会均等の保障

変革志向

- 既存制度の改革・変革

- 社会進歩への信念

- 革新的政策の支持

集団の利益

- 社会全体の利益を重視

- 連帯と協力の価値

- 弱者保護の必要性

国際協調

- 国際協力の重視

- 人権の普遍性

- 平和主義的傾向

はじめに 国会議員の議会中の居眠りは、日本の政治において長年にわたって議論されてきた問題である。国民の代表として重要な政治的決定に関わる場での居眠りは、職務への姿勢や緊張感の欠如として批判される一方で、過密なスケジュールや制度的な問[…]

政策的な違い

経済政策

右翼的アプローチ

- 自由市場経済の重視

- 規制緩和・民営化の推進

- 減税と小さな政府

- 企業活動の自由度拡大

左翼的アプローチ

- 政府による市場介入

- 累進課税と再分配

- 福祉制度の充実

- 労働者の権利保護

社会政策

右翼的視点

- 伝統的家族観の重視

- 道徳的価値の維持

- 治安対策の強化

- 教育における規律重視

左翼的視点

- 多様性の受容

- 人権の拡大

- 社会保障の充実

- 教育機会の平等

外交・安全保障

右翼的立場

- 国防力の強化

- 現実主義的外交

- 国家主権の重視

- 同盟関係の強化

左翼的立場

- 平和外交の重視

- 軍縮への支持

- 国際機関の活用

- 人道的介入への関心

ハイパーインフレーションとは何か ハイパーインフレーションは、通貨価値の極端で急激な崩壊を意味する経済現象です。単なるインフレーションの延長線上にあるものではなく、経済システム全体を根本から破壊する破[…]

日本における右翼・左翼

戦前の状況

明治維新後、天皇制を中心とした国家体制が確立され、右翼思想は国体護持、左翼思想は社会主義運動として発展しました。大正デモクラシー期には多様な政治思想が競合しましたが、昭和期には軍国主義が台頭しました。

戦後の展開

戦後は民主主義体制の下で、保守vs革新の対立構造が形成されました。自民党を中心とする保守勢力と、社会党・共産党を中心とする革新勢力が対峙する「55年体制」が長期間続きました。

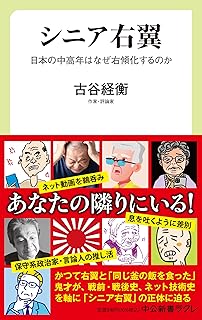

現代の特徴

冷戦終結後、従来の左右対立は複雑化しています。経済政策では新自由主義vs社会民主主義、社会政策ではリベラルvsコンサバティブという軸も重要になっています。

現代貨幣理論(MMT)の概要 現代貨幣理論(Modern Monetary Theory、MMT)は、主権通貨を発行できる国家の財政・金融政策に対する新たな経済理論的枠組みです。この理論は、自国通貨を発行する政府は技術的には[…]

著名な思想家・活動家

右翼・保守系

海外

- エドマンド・バーク(英国の政治思想家、保守主義の父)

- ラッセル・カーク(米国の保守思想家)

- ロジャー・スクルートン(英国の哲学者)

日本

- 福沢諭吉(文明開化期の思想家)

- 徳富蘇峰(明治・大正期のジャーナリスト)

- 三島由紀夫(作家・思想家)

左翼・革新系

海外

- カール・マルクス(ドイツの思想家、共産主義の理論家)

- アントニオ・グラムシ(イタリアの思想家)

- ノーム・チョムスキー(米国の言語学者・政治活動家)

日本

- 片山潜(社会主義運動の指導者)

- 河上肇(経済学者・思想家)

- 丸山眞男(政治学者)

財政政策は国の経済を管理する上で重要な手段です。積極財政と緊縮財政という二つの対照的なアプローチには、それぞれ独自の理論的根拠、期待される効果、そして実際の結果があります。本記事では、これら二つの財政政策の本質、主要国での実施例、そして特[…]

活動形態

右翼の活動

政治活動

- 保守政党への支持・参加

- 愛国的集会・デモの開催

- 憲法改正運動

- 教育正常化運動

文化活動

- 伝統文化の保護・継承

- 歴史認識問題への取り組み

- 道徳教育の推進

- メディア批判活動

左翼の活動

政治活動

- 革新政党への支持・参加

- 反戦平和運動

- 労働運動

- 市民運動

社会活動

- 人権擁護活動

- 環境保護運動

- 反差別運動

- 国際連帯活動

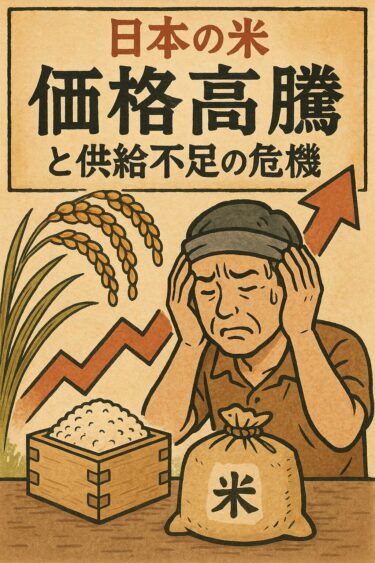

近年、日本の米市場は価格高騰と供給不足の問題に直面しています。かつて「コメ余り」と言われた状況から一転し、今や消費者は高騰する米価格と向き合わざるを得なくなっています。この記事では、日本の米価格高騰の現状、その背景と原因、価格推移、流通の[…]

重要な歴史的事件

右翼関連の事件

2・26事件(1936年) 日本の青年将校らが政府要人を襲撃した軍事クーデター未遂事件。天皇親政を目指す皇道派の思想が背景にありました。

二・二六事件(ににろくじけん、にいにいろくじけん)とは、1936年(昭和11年)2月26日から2月29日にかけて発生した日本のクーデター事件。

皇道派の影響を受けた陸軍青年将校らが1,483名の下士官・兵を率いて蜂起し、政府要人を襲撃するとともに永田町や霞ヶ関などの一帯を占拠したが、最終的に青年将校達は下士官兵を原隊に帰還させ、自決した一部を除いて投降したことで収束した。この事件の結果、岡田内閣が総辞職し、後継の広田内閣(廣田内閣)が思想犯保護観察法を成立させた。

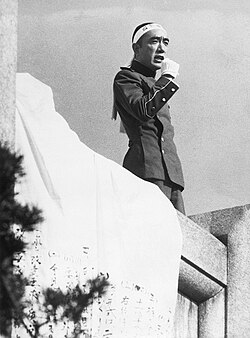

三島事件(1970年) 作家の三島由紀夫が自衛隊市ヶ谷駐屯地で決起を呼びかけた後、割腹自殺した事件。戦後日本の在り方への強烈な批判でした。

三島事件(みしまじけん)とは、1970年(昭和45年)11月25日に作家の三島由紀夫(本名・平岡公威)が、憲法改正(憲法第9条破棄)のため自衛隊に決起(クーデター)を呼びかけた後に割腹自殺をした事件である。三島が隊長を務める「楯の会」のメンバーも事件に参加したことから、その団体の名前をとって楯の会事件(たてのかいじけん)とも呼ばれる。

この事件は日本社会に大きな衝撃をもたらしただけではなく、日本国外でも速報ニュースとなり、国際的な名声を持つ作家が起こした異例の行動に一様に驚きを示した。衝撃的なこの事件は日本社会と文学界に大きな波紋を投げかけ、三島の死で一つの時代が終わったとも言われた。

左翼関連の事件

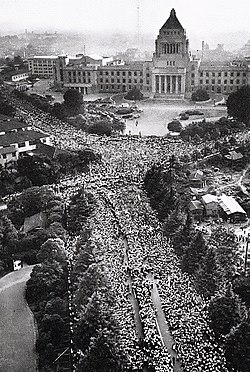

安保闘争(1960年、1970年) 日米安全保障条約の改定・延長に反対する大規模な市民運動。特に1960年の闘争では国会議事堂が包囲されました。

安保闘争(あんぽとうそう)は、1959年(昭和34年)から1960年(昭和35年)、1970年(昭和45年)の2度にわたり日本で行われた日米新安全保障条約(安保改定)締結に反対する国会議員、労働者や学生、市民及び批准そのものに反対する左翼や新左翼の運動家が参加した反政府、反米運動とそれに伴う大規模デモ運動である。自由民主党など政権側からは「安保騒動」とも呼ばれる。

60年安保闘争では安保条約は国会で与党のみ賛成する強行採決で可決された。岸内閣は混乱の責任をとって内閣総辞職を余儀なくされたものの、同年の第29回衆議院議員総選挙で自民党は単独過半数を上回る大勝利をした。70年安保闘争時には、参加していた左翼の分裂や暴力的な闘争・抗争の激化によって、運動は大衆や知識人の支持を失うこととなる。

連合赤軍事件(1971-1972年) 極左武装集団による山岳ベース事件やあさま山荘事件。左翼運動の過激化と内部対立の悲劇的結末でした。

山岳ベース事件(さんがくベースじけん)とは、1971年から1972年にかけて連合赤軍が群馬県の山中に設置したアジト(山岳ベース)で起こした同志に対するリンチ殺人事件。警察庁においては大量リンチ殺害事件と称される。当時の日本社会に強い衝撃を与え、同じく連合赤軍が起こしたあさま山荘事件とともに新左翼運動が退潮する契機となった。

あさま山荘事件または浅間山荘事件(あさまさんそうじけん)は、1972年(昭和47年)2月19日から2月28日にかけて、長野県北佐久郡軽井沢町にある河合楽器製作所(本社・静岡県浜松市)の保養所「浅間山荘」において連合赤軍の残党が人質をとって立てこもった事件である。

学生運動(1960年代後半) 全国の大学で展開された学生による反体制運動。東大安田講堂攻防戦などが代表的です。

東大安田講堂事件(とうだいやすだこうどうじけん)は、全学共闘会議(全共闘)および新左翼の学生が東京大学本郷キャンパス安田講堂を占拠していた事件と、大学から依頼を受けた警視庁が約8500人もの機動隊を導入して1969年(昭和44年)1月18日から1月19日に封鎖解除を行った事件である。東大安田講堂攻防戦、東大安田講堂占拠事件ともいう。

天下りの実態 「天下り」とは、日本における公務員が退職後に民間企業や公益法人、特に自分が以前勤務していた省庁と関連の深い企業や団体に転職する現象を指します。これは日本の官民の関係や公務員制度において長らく問題視されてきた現象で、政治[…]

現代的課題と変化

グローバル化の影響

経済のグローバル化により、従来の国家中心の左右対立は複雑化しています。右翼にも国際協調派と孤立主義派、左翼にもグローバリズム批判派と国際主義派が存在します。

新しい争点

環境問題、ジェンダー平等、移民問題、技術革新への対応など、従来の左右の枠組みでは整理しきれない新たな政治的争点が登場しています。

ポピュリズムの台頭

既存の政治エリートへの不信から、左右を問わずポピュリスト的な政治勢力が世界各地で台頭しています。

概要 古古古米とは、収穫から3年が経過したお米のことを指します。収穫した年から年数を重ねる毎に「古」が増え、前年に収穫された米を古米、前々年に収穫された米を古古米(ここまい)、そして3年前に収穫された米を古古古米(こここまい)と呼び[…]

まとめ

右翼と左翼の区分は、政治思想を理解する上で重要な概念ですが、その内容は時代とともに変化し続けています。現代では、従来の単純な左右対立では説明できない複雑な政治状況が生まれており、より多面的な分析が必要になっています。

重要なのは、これらの思想の違いを理解しつつ、建設的な対話と民主的なプロセスを通じて社会の課題解決を図ることです。極端な思想や暴力的な活動ではなく、理性的な議論と平和的な手段による政治参加が民主主義社会の基盤となります。

自民党の腐敗政治については、長年の政権運営の中で汚職や不正、利権構造が繰り返されてきたことが指摘されています。以下、自民党の腐敗に関する主なポイントを挙げます。 自民党の長期政権と腐敗の温床 長期政権による権力[…]