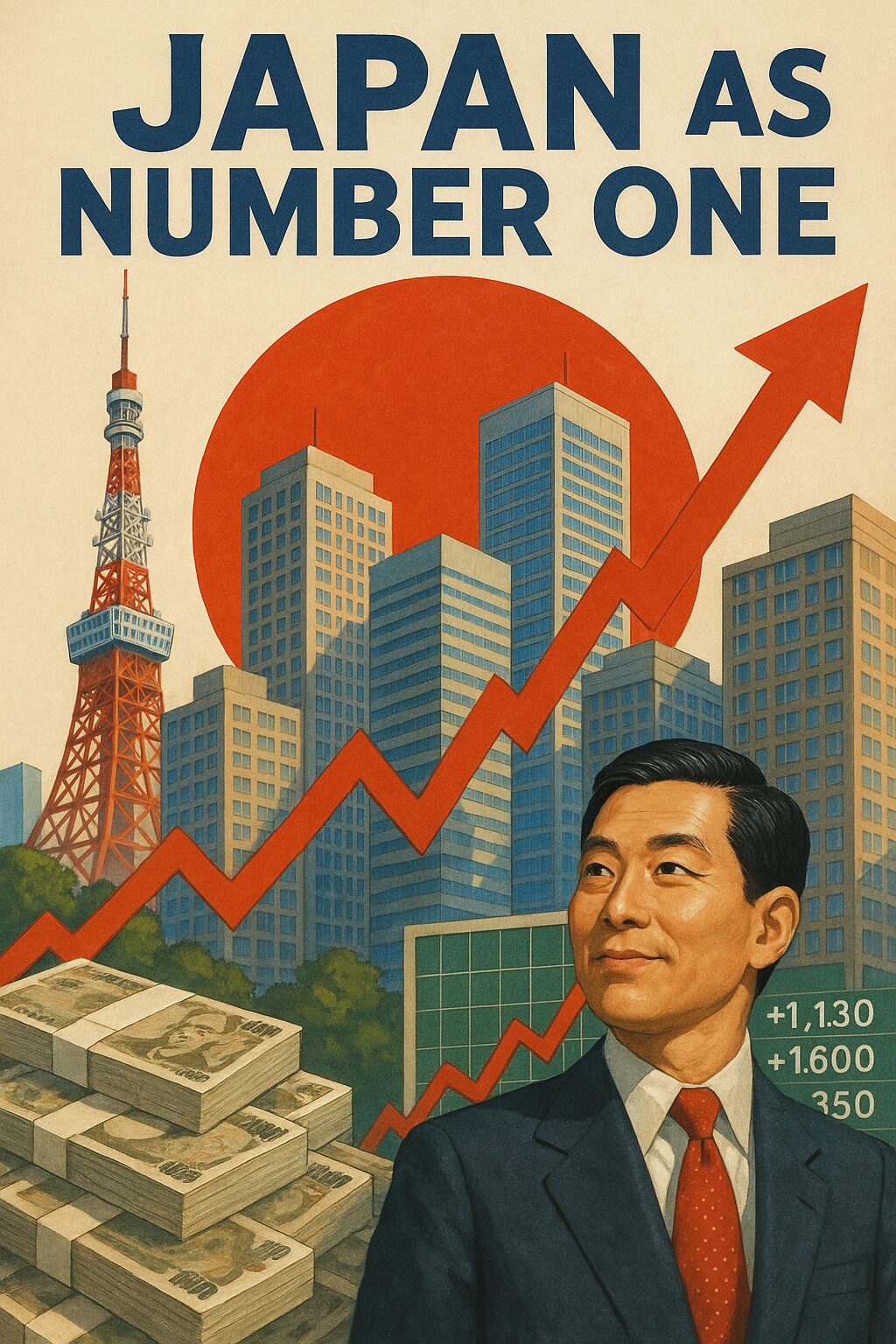

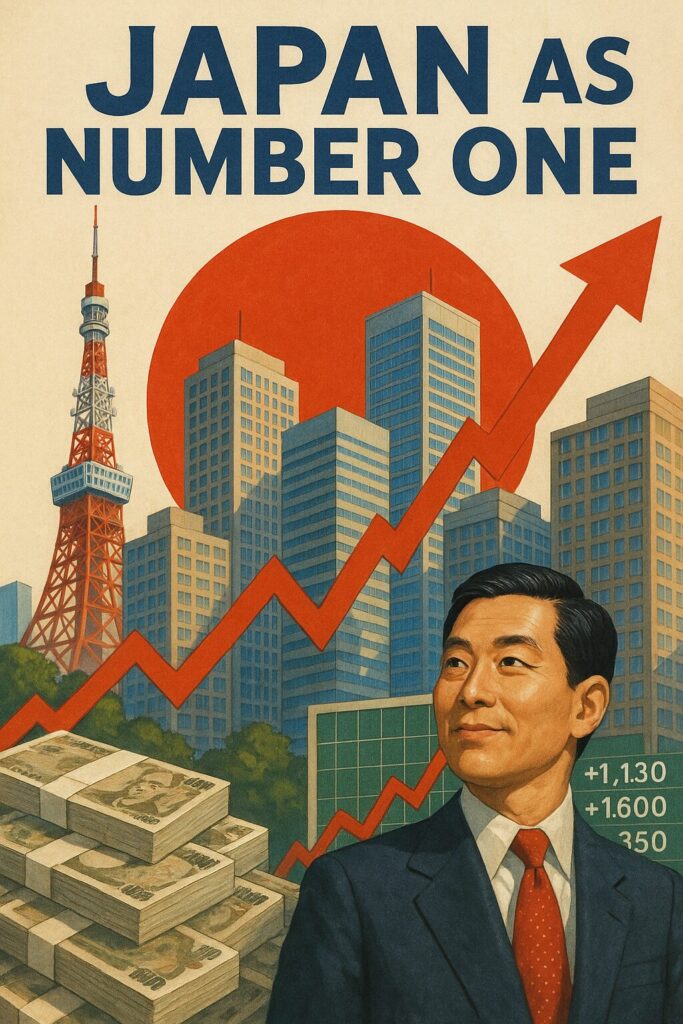

1970年代後半から1980年代にかけて、日本は「ジャパン・アズ・ナンバーワン」と称される経済的黄金期を迎えた。この時代は、戦後復興から高度経済成長を経て、日本が世界第2位の経済大国として確固たる地位を築いた時期である。しかし、この栄光の時代は1990年代初頭のバブル経済崩壊とともに終焉を迎え、その後の「失われた10年」へと続く転換点となった。

歴史的背景

戦後復興から高度経済成長へ

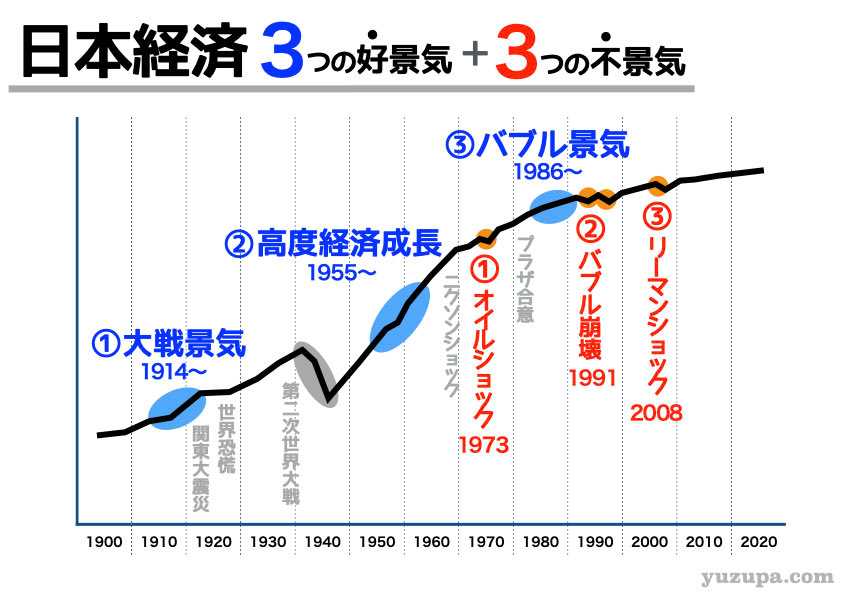

日本の経済発展は、1945年の敗戦からの復興に始まった。1950年代から1960年代にかけての高度経済成長期(年平均成長率約10%)を経て、1970年代には世界第2位の経済大国としての地位を確立した。この成長を支えたのは、製造業の発達、技術革新、そして勤勉な労働力であった。

オイルショックの克服

1973年と1979年の二度のオイルショックは、資源に乏しい日本にとって大きな試練となった。しかし、省エネ技術の発達、産業構造の高度化、そして企業の効率化努力により、日本は他国に先駆けてこの危機を克服した。この経験は、日本の技術力と経営手法に対する世界的な注目を集めることとなった。

消費税は現代の税制において重要な位置を占める一方で、その経済効果については長年にわたり激しい議論が続いています。本記事では、消費税が経済に与える影響について、理論的・実証的な観点から包括的に分析し、特に景気や経済成長への影響に焦点を当てて[…]

「ジャパン・アズ・ナンバーワン」の時代

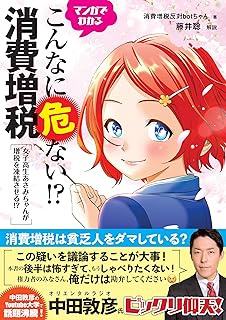

エズラ・ヴォーゲルの名著

1979年、ハーバード大学の社会学者エズラ・ヴォーゲルが発表した『Japan as Number One: Lessons for America』は、日本の経済システムを高く評価し、アメリカが学ぶべき点を指摘した。この書籍は世界的なベストセラーとなり、「ジャパン・アズ・ナンバーワン」という表現が広く使われるようになった。

日本型経営システムの注目

終身雇用制、年功序列、企業内組合といった日本独特の経営システムが、高い生産性と品質を実現する要因として世界から注目された。また、カイゼン(改善)、ジャスト・イン・タイム、品質管理などの手法も、世界各国の企業が導入を検討する経営技術として評価された。

製造業の世界進出

自動車、家電、半導体、工作機械などの分野で、日本企業は世界市場を席巻した。トヨタ、ホンダ、ソニー、パナソニック、キヤノンなどの企業は、高品質な製品を世界に供給し、「Made in Japan」は品質の象徴となった。

高度経済成長の要因

①積極的な設備投資:日本人の高い貯蓄率や国民所得倍増計画などを経て、多くの資金を設備投資に回すことが可能であった。

➁豊富で優秀な労働力:6・3制の義務教育制度が戦後開始され、良質な労働力が提供されるように。高校・大学への進学率が高まるとともに、さらに良質な労働力となった。

③ドル高・円安:1ドル360円という今では考えられない円安水準であり、輸出有利であった。またそれが固定されていたことも輸出の促進に繋がっていた。

④安い資源:第一次石油危機までは、安価な石油を大量消費することができ、重化学工業化が進んだ。

昭和時代(1926-1989)は、日本の歴史において特別な位置を占める時代でした。戦争の苦難から始まり、高度経済成長を経て、世界的な経済大国へと発展した時代です。多くの人々がこの時代を「活気があり生きる希望に溢れていた」と振り返り[…]

バブル経済の状況(1986-1991年)

バブル経済の発生要因

1985年のプラザ合意により急激な円高が進行し、輸出産業への打撃を緩和するため、日本銀行は大幅な金融緩和を実施した。政策金利は1987年には2.5%まで引き下げられ、市場に大量の資金が供給された。この超低金利政策が、不動産と株式市場への投機的資金流入を促進した。

不動産価格の異常な上昇

1980年代後半、特に東京都心部の不動産価格は異常な上昇を示した。1990年時点で、東京都の地価総額だけでアメリカ全土の地価総額を上回るという異常事態となった。銀座の土地価格は1坪あたり3,000万円を超え、「日本の土地を全部売れば、アメリカが4つ買える」とまで言われた。

株価の急騰

日経平均株価は1985年の13,000円台から1989年末には38,915円まで上昇し、約3倍に跳ね上がった。株式市場の時価総額は1989年末には約590兆円に達し、これは当時の日本のGDPの約1.5倍に相当した。

企業の財テク活動

企業は本業よりも不動産投資や金融商品への投資(財テク)に熱中した。多くの企業が土地購入や株式投資により、営業利益を上回る財務利益を計上するという異常な状況が生まれた。

近年、日本は「超円安」とも呼ばれる歴史的な円安局面に直面しています。かつて1ドル=80円前後だった為替レートが、一時は150円を超える水準にまで変動し、日本経済と私たち一人ひとりの生活に大きな影響を与えています。本稿では、この超円[…]

世界経済への影響

国際収支の大幅黒字

日本の経常収支黒字は1980年代を通じて拡大し続け、1987年には876億ドルに達した。この大幅な黒字は、世界的な資本フローの不均衡を生み出し、特にアメリカとの貿易摩擦の原因となった。

日米貿易摩擦

自動車、半導体、工作機械などの分野で、日本製品がアメリカ市場を席巻したことにより、深刻な貿易摩擦が発生した。1985年の自動車輸出自主規制、1986年の日米半導体協定など、様々な貿易調整措置が講じられた。

世界の製造業への影響

日本の製造業の競争力向上は、世界各国の製造業に大きな影響を与えた。特にアメリカの製造業は競争力低下に直面し、産業構造の転換を余儀なくされた。一方で、日本の生産技術や経営手法は世界中に普及し、グローバルスタンダードとなった。

対外投資の拡大

豊富な資金力を背景に、日本企業は積極的な海外投資を展開した。1989年の三菱地所によるロックフェラーセンター買収、1990年の松下電器産業によるMCA買収など、象徴的な大型買収が相次いだ。

グローバル経済の発展により、国境を越えたビジネス展開や外貨獲得の重要性が高まっています。ここでは、企業や起業家が外貨を獲得するためのビジネスモデル、戦略、具体例について解説します。 輸出ビジネス Export […]

株価と為替の動向

株価の推移

- 1980年: 日経平均 約7,000円

- 1985年: 約13,000円

- 1989年末: 38,915円(史上最高値)

- 1990年10月: 20,000円台に急落

- 1992年: 14,000円台まで下落

為替レートの変動

- 1985年プラザ合意前: 1ドル=240円程度

- 1987年: 1ドル=120円台まで円高進行

- 1988年: 1ドル=125円程度で安定

- 1990年: 1ドル=145円程度まで円安進行

- 1995年: 1ドル=80円を割り込む超円高

プラザ合意後の急激な円高は、輸出企業の収益を圧迫する一方で、海外資産の取得を促進し、バブル経済の一因となった。

はじめに 現代日本のメディア環境は、インターネットの普及によって劇的に変化しました。かつて「第四の権力」と呼ばれた新聞・テレビといったマスメディア(いわゆるオールドメディア)の影響力は相対的に低下し、SNSやオンラインニュースといっ[…]

金利政策の動向

政策金利の推移

- 1980年: 9.0%

- 1985年: 5.0%

- 1987年: 2.5%(バブル期の最低水準)

- 1989年: 2.5%から段階的引き上げ開始

- 1990年: 6.0%(バブル抑制のための急激な引き上げ)

- 1991年: 4.5%に引き下げ

預金金利の動向

定期預金金利は政策金利に連動して変動した。1980年代前半は5-6%程度の高水準を維持していたが、1987年頃には2%台まで低下した。この低金利が個人の資金を株式や不動産投資に向かわせる要因となった。

金融引き締めの影響

1989年から始まった急激な金融引き締めは、バブル経済の崩壊を招いた。不動産融資の総量規制(1990年)と合わせて、これらの政策は資産価格の急落を引き起こし、金融機関の不良債権問題の原因となった。

財政政策は国の経済を管理する上で重要な手段です。積極財政と緊縮財政という二つの対照的なアプローチには、それぞれ独自の理論的根拠、期待される効果、そして実際の結果があります。本記事では、これら二つの財政政策の本質、主要国での実施例、そして特[…]

バブル崩壊とその後

1990年代初頭の経済危機

1990年代初頭、株価と不動産価格の急落により、日本経済は深刻な不況に陥った。企業の過剰投資、金融機関の不良債権問題、デフレーション等の問題が表面化し、「失われた10年」と呼ばれる長期停滞期に突入した。

国際的地位の変化

バブル崩壊後、日本の経済成長率は大幅に低下し、国際競争力も相対的に低下した。1990年代半ば以降、韓国、台湾、中国などのアジア新興国が急速に成長し、日本の製造業は厳しい競争に直面することとなった。

KISSポートフォリオ9つの基本ルール ①お金は若いうちから定期的に貯めよう 若いうちから貯金の習慣をつけると、将来的に経済的な安心感が得られますし、投資や資産運用のチャンスも広がります。特に「先取り貯金」や「自動積立」などを[…]

結論

「ジャパン・アズ・ナンバーワン」の時代は、日本が世界経済において最も輝いていた時期であった。戦後復興から高度経済成長を経て築き上げた技術力、品質管理能力、そして独特の経営システムは、世界から高く評価された。しかし、この成功体験は同時に過度な自信と投機的行動を生み出し、バブル経済とその崩壊という代償を払うことになった。

この時代の経験は、経済発展の光と影を同時に示しており、持続可能な成長の重要性、適切な金融政策の必要性、そして国際協調の重要性について重要な教訓を与えている。現代の日本経済を理解する上で、この「栄光の時代」の分析は不可欠であり、今後の経済政策運営においても参考とすべき貴重な歴史的経験である。

この記事では、世界で重税負担があるにもかかわらず、低い福祉水準や政治腐敗、利権政治が問題となっている10ヶ国について詳述します。税収が適切に国民福祉に還元されない構造的問題に焦点を当てます。 1. 日本 税制[…]

新版 ジャパンアズナンバーワン

戦後の日本経済の高度経済成長の要因を分析。日本人の高い学習意欲、日本的経営、日本特有の経済・社会制度を再評価するきっかけとなった1冊。「ジャパン・アズ・ナンバーワン」という言葉は、いまだに1980年代の日本経済の絶頂期を表わすものとして用いられている。目次:第1部 日本の挑戦(アメリカの「鏡」/日本の奇跡)/第2部 日本の成功(知識ー集団としての知識追求/政府ー実力に基づく指導と民間の自主性/政府ー総合利益と公正な分配/大企業ー社員の一体感と業績 ほか)/第3部 アメリカの対応(教訓ー西洋は東洋から何を学ぶべきか)