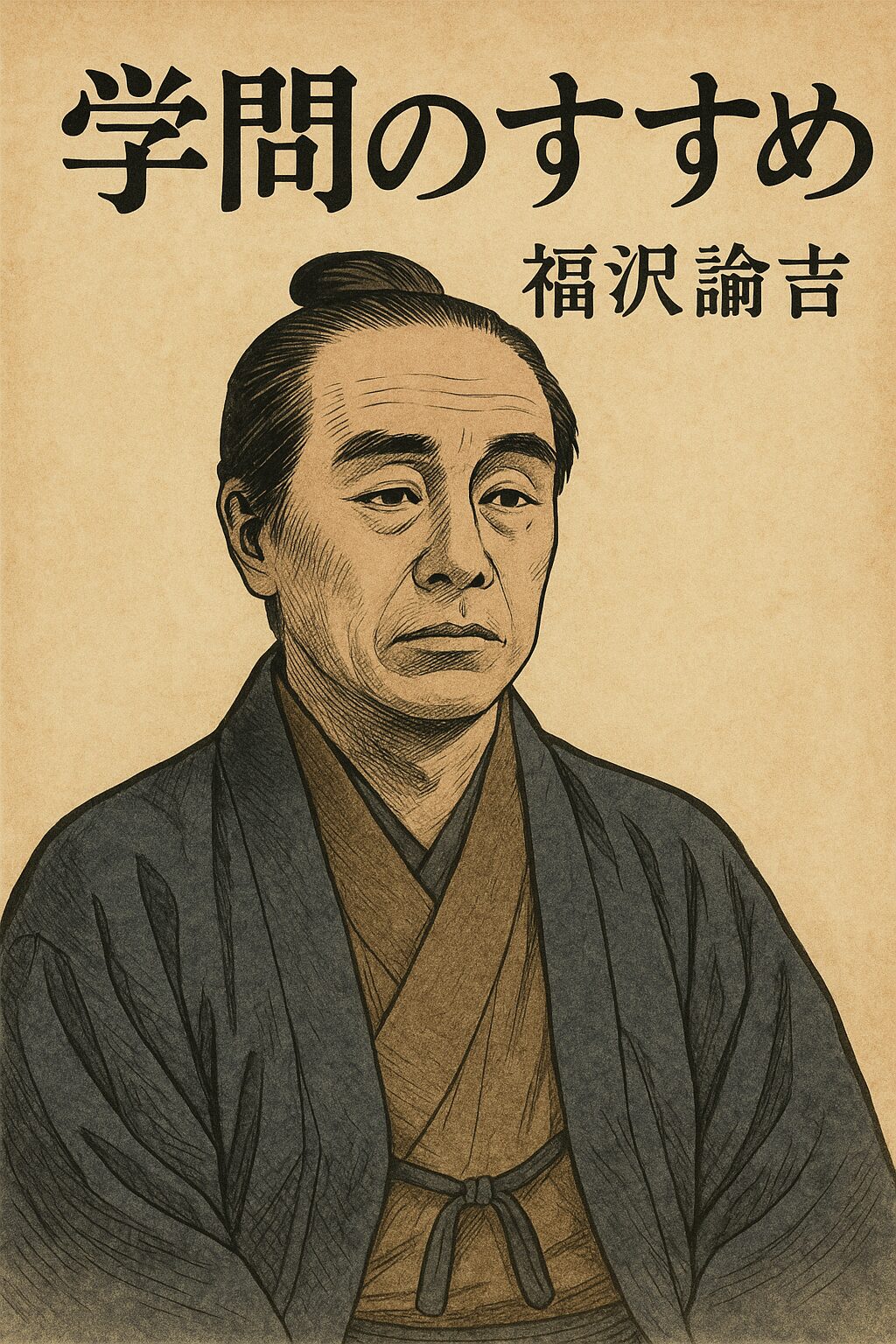

概要

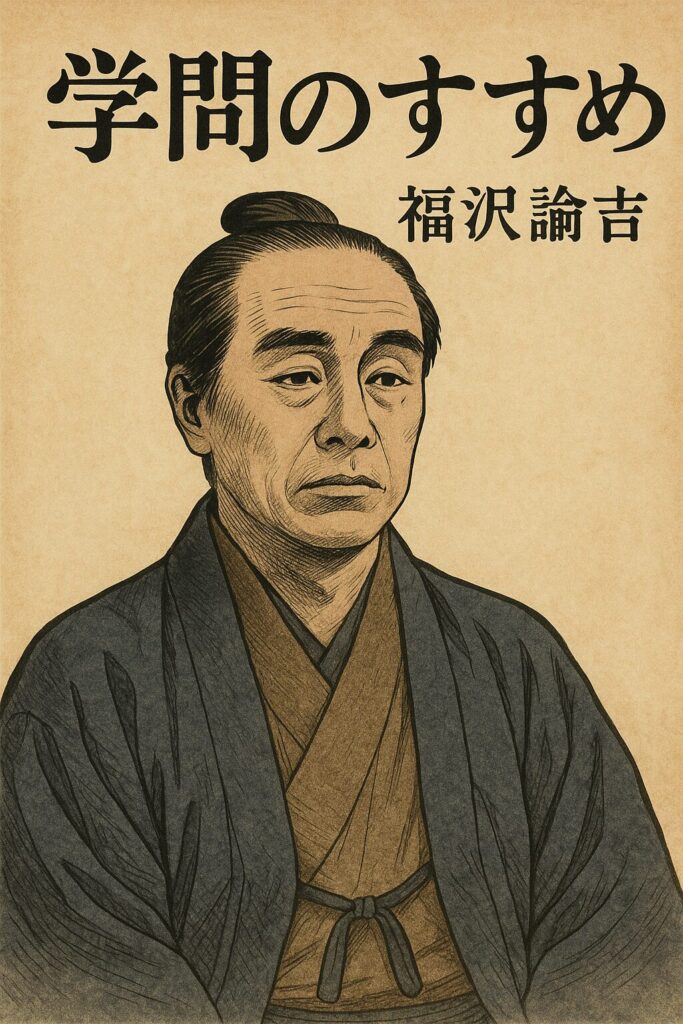

「学問のすすめ」は、福沢諭吉が1872年(明治5年)から1876年(明治9年)にかけて発表した17編からなる教育思想書です。初編の冒頭「天は人の上に人を造らず人の下に人を造らず」の一節で広く知られ、明治時代に340万部を売り上げたベストセラーとなりました。当時の日本の人口が約3,500万人だったことを考えると、その普及度は驚異的です。

本書は、封建制度から近代社会への転換期にあった日本において、西洋の合理主義と実学を重視した教育思想を提唱し、個人の独立と国家の独立を結びつけた画期的な著作として評価されています。

主な内容と構成

第1編:人間平等の理念

- 「天は人の上に人を造らず人の下に人を造らず」

- 人間の生まれながらの平等を説く

- 身分制度の否定と個人の尊厳の確立

第2編:学問の重要性

- 実学の重視(読み書き算盤、地理、物理、歴史、経済学など)

- 空理空論の漢学や国学への批判

- 実用的な知識の習得の必要性

第3編:国家と個人

- 個人の独立なくして国家の独立なし

- 一身独立して一国独立す

- 国民一人一人の自立が国家の発展につながる

第4編以降:具体的な実践論

- 学者の心得

- 修身と学問の関係

- 文明開化の意義

- 西洋文明の摂取と日本の近代化

カント ・哲学=開発。メッセージをつかむ。抜本的改革。・哲学とは理性を耕す鍬である。・人間はいつも啓蒙時代の中にある。 イマヌエル・カント(Immanuel Kant 、1724年4月22日 - 1804年2月12日)は、プ[…]

詳細解説

1. 時代背景と執筆動機

福沢諭吉が「学問のすすめ」を執筆した明治初期は、日本が封建社会から近代国家への大転換期にありました。1868年の明治維新により、約260年続いた江戸時代の身分制度が崩壊し、新しい社会秩序の構築が急務となっていました。

福沢は、この変革期において最も重要なことは国民の教育と啓蒙であると考えました。西洋諸国と対等な関係を築くためには、国民一人一人が近代的な知識を身につけ、独立した人格を持つことが不可欠だと主張したのです。

2. 「実学」の思想

福沢が強調した「実学」とは、日常生活や社会に直接役立つ実用的な学問を指します。これは従来の漢学や国学といった抽象的・観念的な学問とは対照的なものでした。

具体的には以下のような学問を重視しました。

- 読み書き算盤(基礎的な識字能力と計算能力)

- 地理学(世界の地理と各国の情勢)

- 物理学(自然科学の基礎知識)

- 歴史学(特に西洋史)

- 経済学(商業や貿易の知識)

- 法律学(近代法の理解)

3. 個人の独立と国家の独立

福沢の思想の核心は「一身独立して一国独立す」という理念にあります。これは個人の精神的・経済的独立が国家の独立の前提条件であるという考えです。

当時の日本は、欧米列強からの圧力にさらされており、国家の独立を維持することが最重要課題でした。福沢は、この課題を解決するためには、国民一人一人が自立した人格を持ち、合理的な思考能力を身につけることが必要だと主張しました。

4. 平等思想の意義

「天は人の上に人を造らず人の下に人を造らず」という有名な一節は、実はアメリカの独立宣言からの引用でした。福沢は西洋の人権思想を日本に紹介し、封建的な身分制度を批判しました。

ただし、福沢の平等思想は完全な平等を意味するものではありませんでした。彼は「学問により知識を得た者が社会をリードすべき」という考えも持っており、これは後の明治政府の能力主義的な近代化政策に影響を与えました。

5. 文明開化への貢献

「学問のすすめ」は、明治時代の文明開化運動に大きな影響を与えました。西洋の科学技術や思想を積極的に摂取し、日本の近代化を推進する思想的基盤を提供したのです。

福沢は盲目的な西洋崇拝を戒める一方で、西洋の優れた制度や知識を学ぶことの重要性を説きました。この姿勢は「和魂洋才」という言葉で表現される明治時代の基本的な文化方針にも通じるものでした。

勉強には、王道がある! 勉強ゼロ→ラ・サール高校→東大→司法試験合格→裁判官→弁護士になった「本物の勉強法」を公開! 勉強の成果は、「3つの力のかけ算」で決まる。①【感情】「やる気をコントロールする力」②【戦略】「計画を立てて継続する力」[…]

現代への影響と意義

教育思想への影響

「学問のすすめ」は、日本の近代教育制度の基盤を築いた重要な思想書です。実用的な知識を重視し、個人の能力開発を通じて社会の発展を目指すという考え方は、現代の教育理念にも通じるものがあります。

民主主義思想の先駆

人間平等の理念や個人の独立の重要性を説いた福沢の思想は、後の日本の民主主義思想の発展に大きな影響を与えました。特に戦後の民主化においても、その理念が再評価されています。

国際化時代への示唆

グローバル化が進む現代において、福沢の「世界に通用する人材の育成」という考え方は、現代の国際教育や人材育成にも重要な示唆を与えています。

成功を目指すならば、成功を支える土台となる、人格をまず構築することが何よりも重要である。「7つの習慣」は人格を磨くための原則をかたちにしたものである。 自立を果たし、成長することの先に「私的成功」がある。また、自立した個人[…]

批判と限界

一方で、「学問のすすめ」には以下のような限界も指摘されています。

- エリート主義的傾向:

学問を修めた者が社会をリードすべきという考えは、新たな階級社会を生み出す可能性があった - 西洋中心主義:

西洋文明を絶対的な基準として捉える傾向があり、アジアの伝統的価値を軽視する面があった - 個人主義の限界:

個人の独立を強調する一方で、共同体の価値や社会的連帯の重要性については十分に論じられていない

本書の要点 世界はどんどん物騒になり、社会の分断が進み、環境は悪化していると多くの人は思い込んでいる。しかし統計データを見ると、世界は基本的にどんどん良くなってきている。 人々が世界を誤って認識している原因は、本能からくる思[…]

結論

福沢諭吉の「学問のすすめ」は、明治維新という歴史的転換点において、日本の近代化の方向性を示した記念碑的な著作です。実学の重視、個人の独立、人間平等の理念など、その思想は現代にも通じる普遍的な価値を含んでいます。

同時に、時代的制約による限界もありますが、教育の重要性を説き、個人の能力開発を通じて社会の発展を目指すという基本的な考え方は、現代の教育政策や人材育成にも重要な示唆を与え続けています。

「学問のすすめ」は、単なる歴史的文献ではなく、現代を生きる我々にとっても学ぶべき点の多い、生きた思想書として読み継がれるべき作品なのです。

学習態度の形成:その起源 学習への姿勢は、幼少期から徐々に形成される複雑な心理的メカニズムの結果です。同じ家族、同じ学校環境で育っても、人によって学びへのアプローチは大きく異なります。 初期体験の重要性 […]