近年、働き方改革が叫ばれる中でも、依然として年間休日が少なく、土曜出勤が常態化している企業が存在します。これらの企業で働く従業員は、心身の健康を害し、生産性の低下を招くリスクに直面しています。本記事では、年間休日が少ない企業の特徴と、それが従業員や企業に与える悪影響について詳しく解説します。

年間休日が少ない企業の特徴

1. 業界的な特徴

建設業界

- 工期に追われることが多く、土日返上での作業が発生

- 天候に左右される屋外作業のため、晴れの日に集中して作業を進める傾向

- 下請け構造により、元請けの都合に合わせざるを得ない状況

小売業・サービス業

- 顧客のニーズに合わせた営業時間の延長

- 土日祝日が書き入れ時となるため、平日休みが基本

- 人手不足により一人当たりの労働時間が長時間化

運輸業

- 24時間365日のサービス提供が求められる

- 配送スケジュールの都合上、休日出勤が頻発

- ドライバー不足により、既存従業員への負担が集中

2. 企業文化・経営方針の特徴

古い体質の企業

- 「長時間働くことが美徳」という価値観が根強い

- 経営陣が昭和的な働き方を良しとする傾向

- 従業員の健康よりも売上重視の経営方針

人材確保・管理能力の不足

- 適切な人員配置ができていない

- 業務の効率化や自動化への投資が不十分

- 管理職のマネジメント能力が低い

短期利益重視の経営

- 人件費削減を最優先に考える

- 従業員への投資よりも immediate な利益を追求

- 将来的な人材流出リスクを軽視

3. 組織構造上の問題

階層の硬直化

- トップダウン型の意思決定で現場の声が届かない

- 中間管理職が経営陣の方針に疑問を呈せない環境

- 従業員が労働条件の改善を要求しにくい雰囲気

労働組合の不在または機能不全

- 従業員の権利を守る組織が存在しない

- あっても経営陣との癒着により本来の機能を果たしていない

1970年代後半から1980年代にかけて、日本は「ジャパン・アズ・ナンバーワン」と称される経済的黄金期を迎えた。この時代は、戦後復興から高度経済成長を経て、日本が世界第2位の経済大国として確固たる地位を築いた時期である。しかし、この栄光の[…]

従業員への悪影響

1. 身体的健康への影響

疲労の蓄積

- 慢性的な睡眠不足により免疫力が低下

- 筋骨格系の疾患(腰痛、肩こり、頸椎症など)の発症率上昇

- 生活習慣病(高血圧、糖尿病、肥満)のリスク増加

過労死・過労自殺のリスク

- 厚生労働省の統計では、月80時間を超える残業で健康障害のリスクが急激に高まる

- 脳血管疾患や心疾患による突然死の危険性

- うつ病などの精神疾患から自殺に至るケース

2. 精神的健康への影響

ストレス関連疾患

- うつ病、不安障害、適応障害などの発症

- 睡眠障害(不眠症、過眠症)の慢性化

- パニック障害や心身症の発症リスク増加

バーンアウト症候群

- 情緒的消耗感と人格の非人間化

- 個人的達成感の減少

- 仕事への意欲や創造性の完全な喪失

3. 私生活・人間関係への影響

家族関係の悪化

- 配偶者や子どもとのコミュニケーション時間の減少

- 家庭内での役割を果たせないことへの罪悪感

- 離婚率の上昇、子どもの発達への悪影響

社会的孤立

- 友人関係の維持が困難

- 趣味や自己啓発の時間が確保できない

- 地域社会への参加機会の減少

4. キャリア形成への影響

スキル向上の阻害

- 疲労により新しい知識や技術の習得が困難

- 研修や勉強会への参加機会の欠如

- 長期的なキャリアプランの立案が不可能

転職活動の制約

- 面接や企業研究の時間が確保できない

- 心身の疲弊により転職への意欲が低下

- 現状維持バイアスにより問題のある職場に留まる傾向

学習態度の形成:その起源 学習への姿勢は、幼少期から徐々に形成される複雑な心理的メカニズムの結果です。同じ家族、同じ学校環境で育っても、人によって学びへのアプローチは大きく異なります。 初期体験の重要性 […]

企業への悪影響

1. 人材の流出と確保困難

優秀な人材の離職

- 能力の高い従業員ほど他社への転職を選択

- 知識やノウハウの流出による競争力低下

- 採用・教育コストの増大

求人への応募者減少

- 労働条件の悪さが口コミで拡散

- 新卒採用での敬遠傾向

- 人材不足の悪循環

2. 生産性の低下

作業効率の悪化

- 疲労による集中力の低下

- ミスや事故の発生率増加

- 創造性やイノベーションの欠如

品質管理の問題

- 長時間労働による注意力散漫

- チェック機能の低下

- 顧客満足度の減少

3. 企業イメージの悪化

社会的評価の低下

- メディアやSNSでの批判的な報道

- 企業の社会的責任(CSR)への疑問視

- ブランド価値の毀損

法的リスクの増大

- 労働基準法違反による行政指導

- 労働者からの損害賠償請求

- 公共事業からの入札除外

4. 経営の持続可能性への影響

短期的利益の罠

- 人件費削減による一時的な利益確保

- 中長期的な競争力の低下

- 事業継続リスクの増大

イノベーション創出の阻害

- 新しいアイデアや改善提案の減少

- 時代の変化への対応能力低下

- 将来的な事業展開の制約

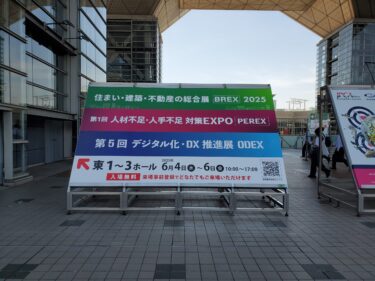

第1回 人材不足・人手不足対策EXPO[PEREX]概要 会期2025年06月04日 ~ 2025年06月06日開催地 東京 / 日本 / アジア会場東京ビッグサイト 東展示棟 […]

具体的な改善策

1. 経営陣の意識改革

トップのコミットメント

- 経営陣が働き方改革の重要性を理解し、強いリーダーシップを発揮

- 従業員の健康と生産性の関係を数値で把握

- 短期利益よりも持続可能な経営を重視する方針転換

2. 制度・仕組みの改善

労働時間管理の徹底

- ICカードや生体認証による客観的な労働時間の把握

- 残業時間の上限設定と厳格な運用

- 管理職の労働時間管理に対する責任の明確化

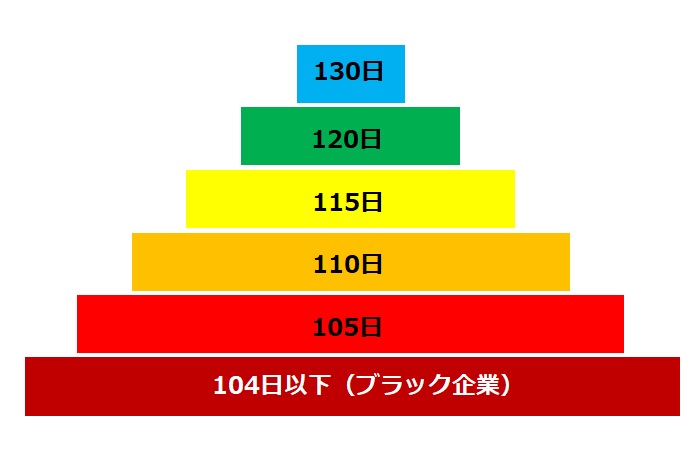

休日取得の促進

- 年間休日数の段階的増加

- 有給休暇取得率の向上(取得義務化)

- 連続休暇制度の導入

3. 業務効率化の推進

デジタル化・自動化

- ITツールの活用による業務プロセスの改善

- RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)の導入

- ペーパーレス化による作業時間短縮

人員配置の最適化

- 適切な人員計画に基づく採用活動

- 多能工化による業務の平準化

- 外部委託の活用による業務負荷軽減

第5回 デジタル化・DX推進展 ~ODEX~ 2025 会期2025年06月04日 ~ 2025年06月06日開催地 東京 / 日本 / アジア会場東京ビッグサイト […]

まとめ

年間休日が少ない企業は、従業員の健康を害し、企業の持続可能性をも脅かす重大な問題を抱えています。短期的な利益追求のために従業員を酷使することは、結果として優秀な人材の流出、生産性の低下、企業イメージの悪化を招き、長期的には経営基盤の弱体化につながります。

現代の労働市場において、従業員の働き方や労働条件への関心は高まっており、年間休日が少ない企業は人材確保がますます困難になるでしょう。経営陣は、従業員の健康と企業の成長が表裏一体の関係にあることを理解し、働き方改革への真剣な取り組みが求められています。

持続可能な企業経営のためには、従業員一人ひとりが心身ともに健康で、やりがいを持って働ける環境の整備が不可欠です。年間休日の増加は、単なるコストではなく、企業の未来への重要な投資として位置づけるべきでしょう。

資本収益率(r)が経済成長率(g)よりも大きければ、富の集中が生じ、格差が拡大する。歴史的に見るとほぼ常にrはgより大きく、格差を縮小させる自然のメカニズムなどは存在しない。 20世紀に格差が縮小した原因は1914―1945年の世[…]