- 建設業界では、社員の転職・退職をきっかけとした「人手不足倒産」が急増している。

- テクノロジー活用により、土木工事の効率化が進みつつある。例えば、被災地をドローンで調査し、映像から3Dデータを生成して、3Dプリンターを使って全国で部材を「印刷」し、被災地に輸送することで、復旧工事にかかる日数を短縮できる。

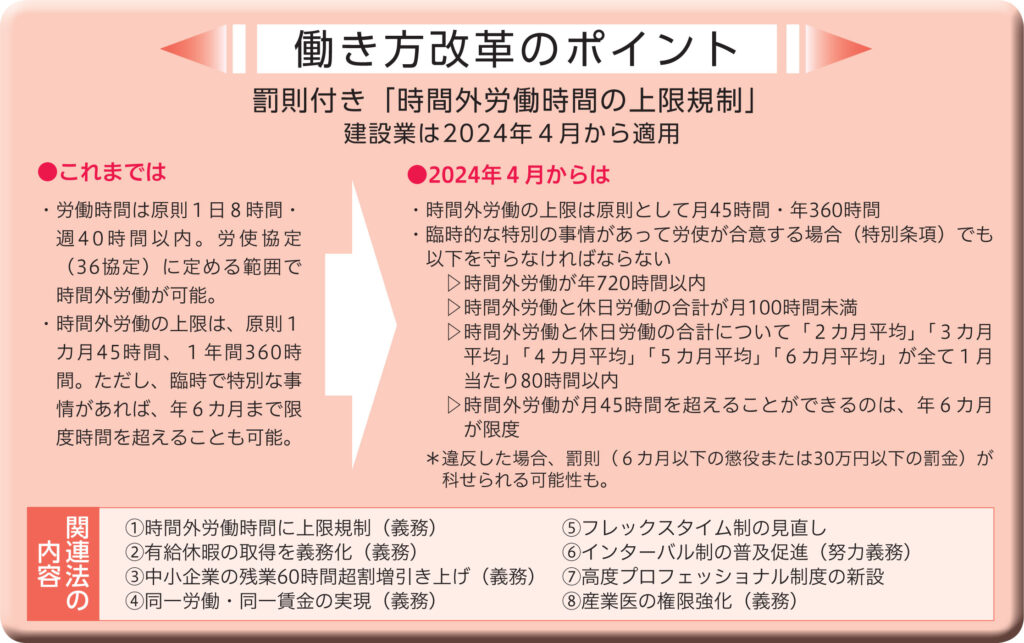

- 2024年4月より、定められた上限以上に社員を残業・休日出勤させると罰則の対象になったが、建設業界では多くの企業が未対応だ。その要因の一つとして、未だに紙での管理が主流で、事務作業にかかる工数が多いことが挙げられる。

建設業界の構造と現状

建設工事に携わる専門家たち

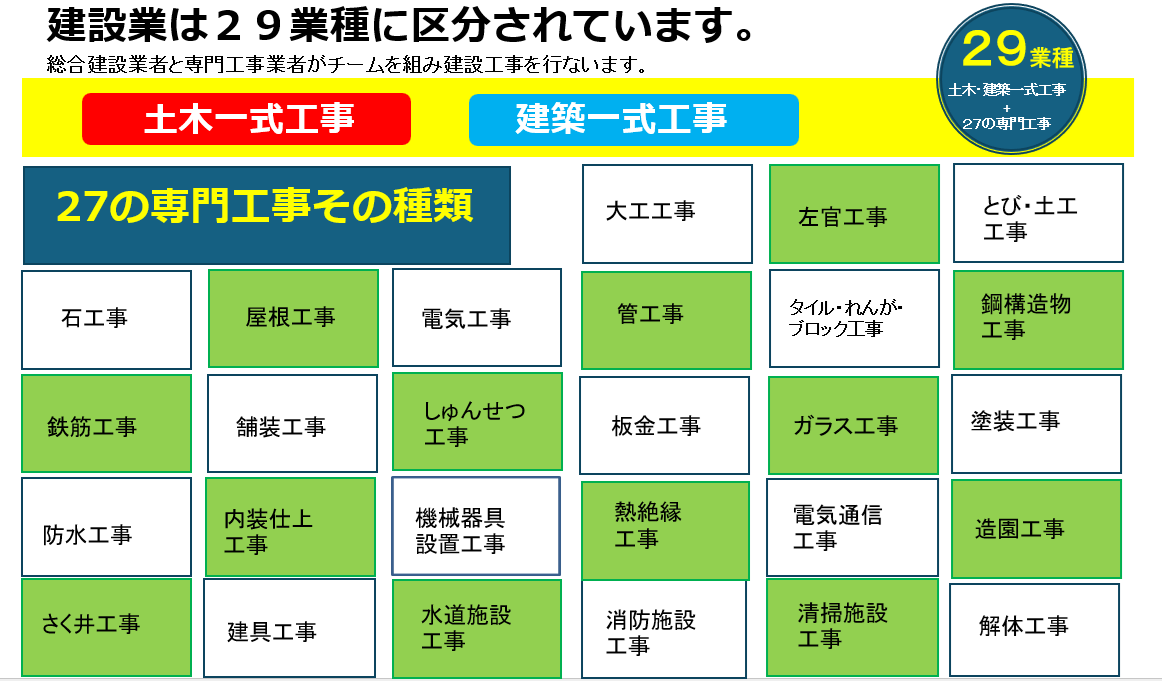

建設業界は高度な専門分化が特徴である。住宅一軒を新築する場合でも、現場監督をはじめ、電気工事、給排水設備、基礎工事、外壁工事、屋根工事といった20を超える専門分野の技術者が連携して作業にあたる。

この専門分化が生まれる背景には、法的な枠組みが深く関わっている。各工事分野で必要となる行政許可が異なり、職種ごとに求められる資格・検定制度も多岐にわたるためだ。

建設業法では、一定規模以上の工事を受注するために「建設業許可」の取得を義務付けている。許可区分は大工工事、左官工事、とび・土工工事、解体工事など29の専門分野に分かれる。許可取得には「国家資格保有者または実務経験者の常勤配置」「経営者の一定期間の経営実績」「自己資本の最低基準クリア」といった厳格な条件を満たす必要がある。

さらに厚生労働省が所管する建設関係技能検定だけでも30種類以上が設けられている。職人の技術だけでなく、工程管理や品質管理を担う現場監督(施工管理)にも国家資格制度が整備されている。

登録解体工事講習とは何か? 登録解体工事講習とは、解体工事の営業所専任技術者、監理技術者又は主任技術者になろうとする方で、次のいずれかの資格を有する者が受講するとされています。 平成27年度以前に土木施工管理技術検定試験([…]

業界規模と就業者の実態

市場規模の推移

建設業界の国内投資規模は70兆円に達する。建設投資額は2010年度に42兆円まで落ち込んだものの、2011年の東日本大震災以降、回復基調を維持している。

就業者数と構成

建設業就業者数は483万人を数え、全産業中4位の規模(全就業者の7%)を占める。

性別構成 女性就業者の割合は18%に上る。「男性中心」というイメージとは裏腹に、5人に1人は女性が占めている。女性就業者の18%は現場監督や職人などの現場系職種に従事している。

職種別内訳 職人が63%で最大の割合を占め、続いて事務職が18%となっている。施工管理等の技術者は8%で、営業職と管理職が残りを占める。現場作業のイメージが強い建設業界だが、実際には約2割が事務系職種である。

年齢構成の課題 65歳以上の就業者が17%を占め、6人に1人が65歳以上という他業界を上回る高齢化が進行している。ただし、新卒採用は微増傾向にあり、「若年人材の積極採用により高齢化の進行を抑制する」取り組みが続いている。

外国人労働者の現実 「建設現場は外国人だらけ」という認識は実態と乖離している。建設業界の外国人労働者は全就業者の3%未満にとどまる。しかも、外国人を雇用する事業所は東京、神奈川、愛知、静岡など特定地域に集中している。

人材流動の法的制約

建設業界の人手不足問題は他業界と根本的に異なる構造を持つ。建設職人については有料人材紹介と人材派遣の双方が法令により規制されているためだ。

職業安定法では建設職人を対象とした有料職業紹介事業が禁止され、労働者派遣法でも建設職人の派遣が禁止されている。

この法規制により、建設業界では独特の採用手法が必要となる。「同級生へのSNS経由での声かけ」などの人的ネットワークを活用した地道な採用活動に頼らざるを得ない状況である。

規制による弊害 有料人材紹介の禁止は以下の問題を生んでいる。

- 業績好調企業での職人採用困難

- 大型プロジェクトや災害時の緊急人材確保の困難

- 職人の転職機会の制限による給与向上の阻害

- 経営悪化時の転職機会の制限

- 他業界からの建設職人への転身機会の阻害

規制の背景 建設職人の有料人材紹介・派遣禁止には2つの理由がある。

- 複数企業が同一現場で作業する際の労働災害責任の明確化

- 年度末3月の工事集中による季節変動への対応として、必要時のみの雇用・不要時の即座解雇防止

建設業界の経営課題

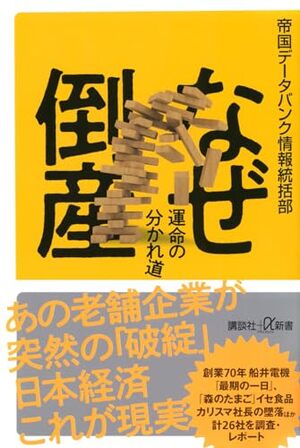

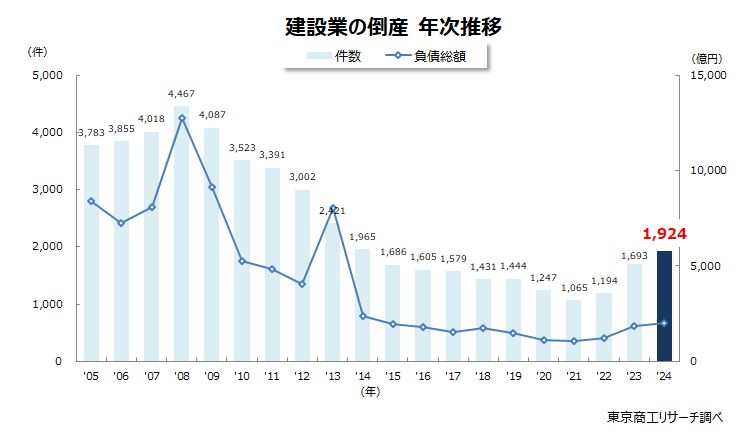

建設業界はコロナ禍からの回復により受注は堅調だが、調査会社・帝国データバンクは「2024年は過去10年で最多の倒産件数」を予測している。

倒産要因 主な要因は4点:建築資材費・物流費高騰、コロナ関連融資の返済開始、税金・社会保険料滞納(年金機構等による督促強化)、人手不足である。

人手不足倒産の特殊性 特に増加している「人手不足倒産」は建設業界特有の構造的問題を反映している。

建設会社は建設業許可維持のため、専任技術者(国家資格者・経験者)の常勤配置が義務付けられている。小規模事業者で専任技術者が1名のみの場合、その人材の転職・引退により事業継続が不可能となる。他業界の人手不足倒産が低賃金労働者の減少に起因するのに対し、建設業界では資格・技術保有者の転退職が直接的な倒産要因となる特異な構造を持っている。

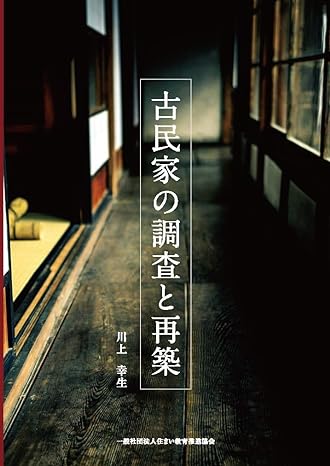

古民家鑑定士とは、古民家の評価をすることを目的に創設された資格です。 鑑定士になれば、古民家の調査、判定、提案を行います。 本記事は、古民家鑑定士の試験対策メモをまとめたものです。試験は教科書持ち込みが可能なので、教[…]

災害復旧工事を革新するテクノロジー

ICT技術が拓く新しい建設現場

建設業界では、情報通信技術(ICT)の導入により工事現場が大きく変貌している。宮崎県宮崎市の株式会社金本組で3代目社長を務める金本氏は、最先端のICT施工技術を積極的に取り入れている企業の一つだ。

同社のICT導入は段階的なアプローチを取っている。第一段階では施工の機械化、第二段階ではデータ活用、第三段階では施工の自動化を目指しており、現在は第二段階の実証実験段階にある。

具体的な作業プロセスは以下のようになっている。まず、ドローンによる現場の三次元測量でデジタルデータを作成し、このデータに基づいてガイダンス機能を搭載した建設機械が精密な掘削作業を実施する。作業の進捗はスマートフォンアプリで撮影され、即座に三次元データとして処理される。このデータは現場から離れた事務所でリアルタイムに確認できるため、効率的な工程管理が可能となっている。

さらに注目すべきは、発注者との協議やプレゼンテーションも三次元データを活用して行われていることだ。これにより、建設の専門知識がない相手でも工事の進捗状況や重要なポイントを直感的に理解できるようになっている。

この技術導入の副次的効果として、新人職人の現場習熟期間が大幅に短縮されている。建設業界全体で若手人材不足が深刻化する中、金本組には多くの若手職人からの求人問い合わせが寄せられているという。これは同社の技術的先進性が若手にとって魅力的な職場環境を提供していることを示している。

電気工事士という資格について興味をお持ちの方や、リフォームを考えている方にとって、今回の記事は大変参考になる内容となっています。 電気工事士の資格取得のメリット 電気工事士の資格を取得することには、様々なメリッ[…]

ドローン技術による災害対応の変革

金本組が導入しているドローンと三次元データ技術は、災害復旧工事においても革命的な効果をもたらす可能性を秘めている。

従来の災害復旧工事では、県や市の職員が被災現場に直接赴いて被害状況を査定し、予算を確保してから工事会社に発注するという流れが一般的だった。しかし、大規模災害が発生すると、自治体職員の人員不足により査定作業が滞り、結果として工事着手が遅れるという課題があった。また、二次災害の危険性が高い場所では、職員が現場に近づくことすら困難な状況も生じていた。

このような課題に対して、民間企業がドローンを活用した被害査定を実施することで、迅速かつ安全な災害対応が可能となる。実際に他県では民間企業が自治体の査定業務をサポートする取り組みも始まっており、今後このような技術を駆使した災害復旧手法が全国に普及していくことが期待される。

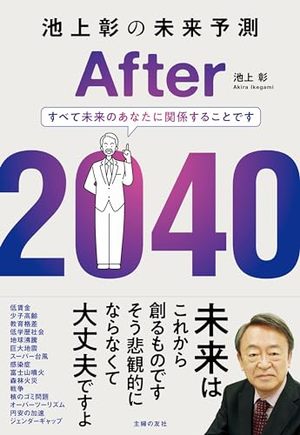

AIの進化により、多くの仕事が代替されていくだろう。しかし、過去にも消滅した仕事はたくさんあったが、それで失業率が上がっているわけではない。 子ども時代は視野を広げ、教養を身につけることが大切だ。教養はじわじわと効き、生涯[…]

3Dプリンター技術がもたらす建設革命

人手不足という課題を解決し災害復旧を加速させる革新技術として、建設用3Dプリンターが注目を集めている。

株式会社Polyuse(ポリウス)は、日本で唯一の建設用3Dプリンター専門メーカーとして先駆的な役割を果たしている。同社の建設用3Dプリンターは、特殊配合されたモルタル(建築材料)をノズルから精密に吐出し、設計データに基づいて構造物を「印刷」する画期的な技術である。

実際の成果として、山形県の国道で実施された災害復旧工事では、従来工法では82日を要する工期が3Dプリンター技術の導入により約半分に短縮されたという実績を上げている。

Polyuse共同代表の岩本氏は、3Dプリンター技術の真価が最も発揮されるのは災害復旧分野だと述べている。災害発生時には、被災地をドローンで詳細調査し、収集した映像データから3D設計データを生成する。このデータを全国の3Dプリンター施設で共有し、必要な部材を各地で同時に製造した後、被災地に迅速に輸送することで、従来にない速度と効率で復旧工事を実現できるという構想だ。

このような技術革新により、災害復旧工事は従来の人力に依存した作業から、デジタル技術と自動化技術を駆使したスマートな復旧システムへと進化を遂げている。

第1回 人材不足・人手不足対策EXPO[PEREX]概要 会期2025年06月04日 ~ 2025年06月06日開催地 東京 / 日本 / アジア会場東京ビッグサイト 東展示棟 […]

建設業界の給与体系と労働環境の現状

建設業界の給与構造における4つの主要な特性

建設業界の給与システムには、他業界とは異なる独自の特徴が4つ存在する。

第一の特徴:年齢にとらわれない実力主義の給与体系 建設業界では、技術力と保有資格により若年層でも高収入を得ることが可能で、60代以降も給与水準が維持されやすい環境にある。これは純粋な実力主義に基づく評価システムの結果である。

第二の特徴:残業代が年収に占める割合の高さ 年収総額における残業・休日手当の比重が約10%と高い水準にある。特に大規模建築プロジェクトの施工管理職では、多数の関係企業との調整により書類作成業務が膨大になり、長時間労働が常態化している。

一方、現場職人は定時退勤が一般的だが、総拘束時間は長期化している。この背景には、約半数の企業がタイムカードによる紙ベースの勤怠管理を採用しており、現場への直行直帰ができず、打刻のため事務所への立ち寄りが必要となることがある。

第三の特徴:中小企業における日給制の採用 固定月給制のサラリーマンとは対照的に、職人の約4割が日給制で働いている。これにより、台風等の天候不順で稼働日数が減少した月には、収入も比例して減少するリスクがある。

第四の特徴:基本給抑制と諸手当重視の給与設計 基本給を低めに設定し、資格手当・役職手当や賞与を手厚くする傾向が強い。そのため、長年の業界経験があっても、無資格・非役職者は給与上昇が困難な構造となっている。

建設業界の給与水準に関する誤解と実態

「建設業界は低賃金」という認識が一般的だが、データが示す実態は異なる。

国税庁の民間給与実態調査における2012年から2022年の産業別平均年収変化率を見ると、建設業界は全産業中最も高い上昇率を記録している。ただし、これは従来の給与水準が不当に低かったことの是正という側面が強く、ようやく適正水準に近づいているというのが正確な表現かもしれない。

また、企業規模による格差は依然として大きく、中小企業勤務者や個人事業主の収入向上は限定的である。

注目すべきは、建設業界の女性平均年収がサービス業等他業界と比較して高水準にあることで、男性とほぼ同等の収入機会が提供されている。これを反映して、近年多くの女子大学が建築学科を新設するなど、若い女性層の業界に対する認識も変化している。

2024年問題が建設業界に与える影響

働き方改革関連法の施行により、2024年4月から残業・休日勤務の上限規制に違反した企業には罰則が科せられることになった。

2024年8月にクラフトバンクが実施した、従業員5~100名の中小工事会社約1,500社を対象とした調査では、驚くべき結果が明らかになった。全体の74%の企業が法改正に対する準備が不十分な状態にあり、約4割の企業では正確な残業時間すら把握できていない現状が判明した。

工程管理手法についての調査では、56%の企業が「紙またはホワイトボード」による管理を行っており、アナログな管理手法が主流となっている。この結果、経営者の50%以上が日々2時間以上の事務作業に追われ、残業削減が困難な状況に陥っている。

法改正を背景とした業界構造の変化

2024年問題を見据え、2023年から建設業界におけるM&A活動が活発化している。

建設業界の残業は特定の個人に集中する傾向があるため、法規制対応には従来以上の人員確保と業務分散が必要となる。しかし、職人採用では有料職業紹介サービスの利用ができないため、企業買収による人材確保という選択肢が注目されている。

従来、小規模事業者が多数存在する分散型市場であった建設業界は、現在、大手企業への統合・集約が進行する転換点を迎えていると言える。

古民家とは何か 古民家とは、おおむね築50年以上が経過した日本の伝統的な木造住宅のことを指します。正確な定義は統一されていませんが、一般的には昭和25年(1950年)以前に建てられた住宅を古民家と呼ぶことが多く、特に昭和初期以前の建[…]

まとめ

建設業界が直面する課題の中で最も深刻なのは「人材不足」の問題である。職人の担い手不足がこのまま進行すれば、私たちの生活に深刻な影響が及ぶことが懸念される。具体的には、災害時の住宅復旧作業の遅延、上下水道や電力などの重要インフラの復旧困難、エアコン設置工事の長期待機、マンション修繕費の大幅な負担増など、日常生活の様々な場面で支障が生じる可能性が高い。

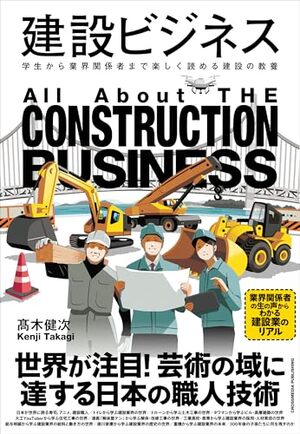

下記の本は、現在の日本建設業界で何が起こっているのか、そして今後求められる解決策について、業界に詳しくない読者でも興味深く理解できるよう構成された、他では読むことのできない貴重な一冊である。

宅建資格の概要 宅地建物取引士(通称:宅建士)は、不動産取引の専門家として法的に認められた国家資格です。2015年に「宅地建物取引主任者」から「宅地建物取引士」に名称変更され、より高い社会的地位と責任が求められるようになりました。 […]