- お米は富や権力を生み出し、常に争いの火種となってきた。

- 1971年からは、米の在庫過剰を背景に、本格的な減反政策が実施されるようになった。

- 戦後、お米中心の食生活が急速に姿を変えていった背景には、アメリカ主導の食の欧米化政策があった。

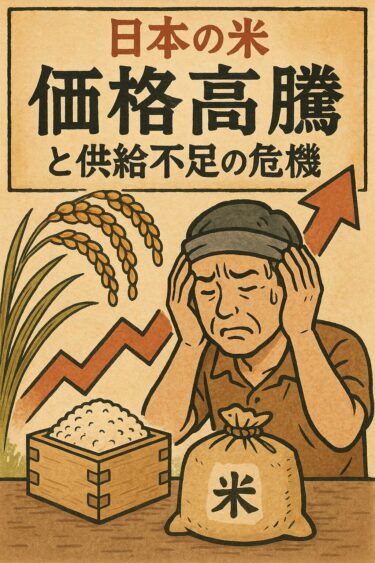

- 2024年の夏、米の品薄と価格高騰が社会問題化し、「令和の米騒動」と呼ばれる事態が発生した。その要因は、供給と需要の双方にあった。

米が紡いだ日本の歴史

稲作の渡来と社会の変容

縄文時代の終わり頃、中国大陸から水田稲作の技術が日本列島へもたらされたと考えられている。

弥生時代になると、稲作が各地に普及し、米や農地、水利権をめぐる対立が激化した。こうした中で、豊かな収穫を得た有力者たちが「豪族」として台頭していく。

力を誇示するため、豪族たちは生きているうちから巨大な墓(古墳)の造営に着手した。古墳建設には膨大な人手と食料が必要とされ、権力者たちは民衆を動員しながら新たな農地を開拓し、水田を拡張していった。

日本最大の古墳は大阪府堺市にある「大仙陵古墳」で、工事には16年の歳月を要し、最盛期には一日あたり3000人が作業に従事したと見られている。

大規模な古墳造営を支えるため米の生産は拡大し、古墳を取り囲む堀が灌漑用水として利用されるなど、結果的に古墳は稲作技術と米食文化の発展を促進する存在となった。

中央集権化と米納税制度の確立

701年、日本初の体系的法典「大宝律令」が制定された。それまで各地の豪族が独自に支配していた土地と人々は、この法によって中央政府の管理下に置かれることになった。

「公地公民」の原則に基づき、米を税として納める「班田収授法」が導入された。6歳以上の男女に「口分田」と呼ばれる耕作地が配分され、そこからの収穫を納める仕組みである。

米が税に選ばれた理由には、冷涼な東北地域でも栽培可能だったこと、高い栄養価、籾の状態での長期保存が可能だったことなどが挙げられる。この「米=税」の制度は、1873年の「地租改正」で金納に転換されるまで、約1200年間継続した。

地頭による利益追求と増産技術

鎌倉時代、幕府は大規模な治水事業や開墾事業を推進した。各地に配置された「地頭」もこれに倣い、河川整備や用水路の建設を進めて農地を拡大した。地頭は荘園で働く農民から税を徴収し、荘園領主に納める役目を担っていた。

しかし、過剰な徴税を行いながら領主への納入を怠り、私腹を肥やす地頭も少なくなかった。彼らの利益追求が結果的に米の増産を推し進め、鎌倉時代から室町時代にかけて、効率的な大量生産を実現する農業技術が著しく発展していった。

1. 市場概況と需要分析 しいたけ市場の現状 小売価格: 2023年現在、生しいたけのキログラム当たり平均価格は185円(小売) 卸売価格: 東京・大田市場では1,026円/kg、大阪本場市場では844円/kg(202[…]

農地をめぐる戦乱の世紀

武士の起源は荘園を守るために武装した領主にあるとされ、鎌倉時代から戦国時代に至る約400年は、農地の支配をめぐる争いの時代だったと言える。米は富と権力の源泉であり、常に紛争の引き金となってきた。

戦国時代の終盤、天下を統一した豊臣秀吉は全国規模で「太閤検地」を実施した。農地を精密に測量して米の生産量を算定し、農民を検地帳と呼ばれる台帳に年貢納入者として記録したのである。「一筆一作人」の原則により、年貢のごまかしを防ぐ仕組みが構築された。

さらに秀吉は、収穫の3分の2を年貢として徴収する制度を導入した。極めて高率な上、凶作時の減免も認めない過酷な制度であった。

家康による関東平野の大改造

江戸時代には全国に水田が広がり、米の生産が飛躍的に拡大していった。

その立役者が、江戸幕府を開いた徳川家康である。

関東平野は広大で肥沃、豊富な水量と温暖な気候という農業の理想的条件を備えていたが、排水が悪く、わずかな降雨でも冠水し、なかなか水が引かない難点があった。

家康は周辺河川の付け替えや川幅の拡張といった大規模治水事業を展開し、新田開発を進めていった。

こうした施策により水田は急拡大し、家康の江戸入府から8年後の1598年に308万石だった関東平野の米生産量は、約1世紀後の1702年には1.5倍の466万石に達したという。

江戸を襲った大飢饉

江戸時代には「江戸四大飢饉」と称される深刻な飢饉が起こった。

最も甚大だったのは、江戸中期の1782年から1788年にかけて発生した「天明の大飢饉」である。

凶作の原因は冷害と浅間山の大噴火による火山灰の降下だった。米価の急騰と米商による販売拒否をきっかけに、全国の都市部で打ちこわしが多発し、江戸では1000軒を超える米屋が襲撃されたという。

この混乱のさなか老中に就任した松平定信は「寛政の改革」を断行した。定信は飢饉対策として、住民が米を拠出して村の蔵に貯蔵する制度を整備した。これは飢饉時に米を貸し出し、収穫後に返済させる仕組みであった。

養蜂業は古くから人類が営んできた伝統的な産業であり、現代においても重要な農業分野の一つです。ミツバチは蜂蜜やローヤルゼリーなどの貴重な産物を提供するだけでなく、農作物の受粉を担う重要な役割も果たしています。本ガイドでは、養蜂家になるために[…]

減反政策と米不足の時代

現在、日本の米自給率はほぼ100%である。1971年からは在庫過剰を背景に、本格的な生産調整、いわゆる減反政策が実施されるようになった。

それでも1993年には冷夏による大凶作で深刻な米不足が発生し、中国やタイなどからの緊急輸入が実施された。この時は単年で不足が解消されたが、かつては長期にわたり大量の米を海外から輸入・移入していた時期がある。

明治初期には、イギリス領ラングーン(現ミャンマー・ヤンゴン)やフランス領インドシナのサイゴン(現ベトナム・ホーチミン)などから米が輸入され、米価高騰に苦しむ人々を救済した。

一方、明治政府は1870年代からヨーロッパ諸国などへの米輸出も開始した。当初は豊作による米価暴落への対策だったが、やがて外貨獲得の手段として本格化する。1880年代後半の豊作続きにより、神戸港の輸出品目第1位を米が占めるまでになった。

しかし1889年、暴風雨による水害で米の収穫量が激減。輸出により前年産米の在庫が乏しかったこともあり、米価は急騰し、米を入手できない人々が続出した。

そこで1890年には朝鮮などから大量の米を輸入し、1895年に併合した台湾からの米移入も開始された。

米不足がさらに深刻化したのは1900年前後である。この前後40年間で人口が大幅に増加し、需要が生産技術の向上を上回った上、農村部でも主食が雑穀から米へ移行し、一人当たりの消費量も増大していったためだ。

そして1918年、2年連続の不作により米価が高騰し、富山県を発端として全国各地で「米騒動」と呼ばれる暴動が勃発した。

概要 古古古米とは、収穫から3年が経過したお米のことを指します。収穫した年から年数を重ねる毎に「古」が増え、前年に収穫された米を古米、前々年に収穫された米を古古米(ここまい)、そして3年前に収穫された米を古古古米(こここまい)と呼び[…]

アメリカ小麦がもたらした食卓革命

「MSA協定」という転機

戦後、長く続いた日本の米食中心の食生活は、急激な変貌を遂げていく。その原動力となったのが、アメリカによる食の欧米化戦略だった。

第二次世界大戦終結後、アメリカは戦時中に大量消費されていた農産物の在庫過剰に直面していた。特に1953~54年の世界的な小麦豊作により供給が過剰となり、価格は暴落した。膨大な余剰小麦の保管費用が財政を圧迫する中、米より劣化しやすい小麦は早急な処分を迫られていた。

そこでアメリカは、食糧支援を条件として相手国に軍事力強化を要請する協定を打ち出した。

当時の日本は経済復興のための資金確保が喫緊の課題であり、1954年、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(MSA協定)」を締結した。

この協定では、小麦60万トン、大麦11万6000トン、計5000万ドル相当のアメリカ産農産物を受け入れ、その売却代金のうち4000万ドルはアメリカ側の取り分として軍事支援などに使用され、残る1000万ドルが日本側の取り分として経済復興資金に充当される仕組みだった。

アマランサスの概要 何世紀にもわたって、アマランサスはその信じられないほどの健康上の利点によって、人々の健康を助けてきました。 まず、「アマランサス」という言葉を解読しましょう。 「マラ」は死の女神であり、接頭辞「a」はラテン[…]

米余りの時代、米不足の現在

減反政策と補助金制度

かつての日本では、国の政策により自由に米を作ることができない時代があった。

1942年、食管法が施行され、米流通の統制・安定化を目的として、すべての米を政府が買い上げ、卸売業者に販売する体制が確立された。

戦後、米の生産量は増加し続けたが、1963年をピークに総需要は減少に転じた。さらに1967年から3年連続の豊作により、政府管理下の米が過剰状態となった。

ところが、政府は農家から高値で米を買い取り、国民には安値で販売していたため、財政赤字が拡大し、古米の処分にも莫大な費用を要した。

この状況を受けて、1969年度から生産調整、いわゆる「減反」が試験的に導入され、1971年から本格実施された。

減反とは、国が都道府県や農協を通じて生産数量目標を配分し、それを超える主食用米の生産を抑制する制度である。新規水田開発は禁止され、水田では米以外の作物への「転作」が推奨され、協力する農家には補助金が支給された。

食卓を守る稲作農家

2023年産まで米価は低迷が続き、稲作農家は厳しい経営環境に置かれていた。農機具や資材の価格高騰も加わり、多くの農家が減反補助金に依存せざるを得ない状況にあった。

補助金依存の農家を批判する意見もあるが、日常的な食料の安定供給と緊急時の食料安全保障は、国防そのものと言える。

国際情勢の不安定化に加え、世界各地で発生する干ばつや洪水による不作、インフレや為替変動が重なれば、食料輸入は停滞し、価格高騰により供給は不安定になる。そうした局面で私たちの生命を守るのが、国内で自給可能な米なのだ。

海外には、食料の安定供給を守るため、農家に高額な補助金を支給している国もある。稲作農家への補助金は、単なる支援ではなく、私たちの食生活を支える安全網だと捉え直してみてはどうだろうか。

令和の米騒動はなぜ起きたのか

2024年夏、米の品薄と価格高騰が社会問題化し、「令和の米騒動」と称される事態が発生した。これは供給と需要の両面に原因があった。

供給面では、高齢化により稲作から撤退する農家が増加し、栽培面積が縮小し続けていた。加えて2023年産の米は、高温の影響で良質米として出荷できる割合が低下し、流通量が減少した。

また、新型コロナウイルス禍による米余りを受けて強化された、実質的な減反への補助金も影響していた。主食用米から飼料米、加工米、輸出米、さらに麦、大豆などへの転作が奨励された結果、主食用米の作付面積は減少した。

さらに2023年は高温により米の発育が進んで粒が肥大化したことで「くず米」が減少し、加工米や業務米として流通していた主食用米が代替に回されたことで、低価格米の不足が進行した。

需要面では、南海トラフ地震臨時情報の発表による「備蓄意識」が影響した。不安から「少し多めに購入しておこう」と考える消費者が増加し、購入量の増大を招いたのである。

当初、2024年秋の新米流通開始に伴い米価は下落すると予想されていたが、実際には上昇が継続し、年明けには前年比1.7〜1.8倍、春には2倍に到達し、その後も上昇を続けることとなった。

近年、日本の米市場は価格高騰と供給不足の問題に直面しています。かつて「コメ余り」と言われた状況から一転し、今や消費者は高騰する米価格と向き合わざるを得なくなっています。この記事では、日本の米価格高騰の現状、その背景と原因、価格推移、流通の[…]

まとめ

アメリカの小麦戦略による食生活の欧米化は、アメリカ側の思惑だけでなく、それを積極的に受け入れた日本側の姿勢も大きく関わっていた――。要約では触れられなかったが、この点も要約者にとって強く印象に残る指摘であった。

当時の厚生省(現在の厚生労働省)は、「ごはんと味噌汁」ではなく、「パン、肉類、牛乳、油を使った料理、乳製品」といった食生活こそが理想的だとする「栄養改善運動」を展開していた。この運動は単なる食の多様化にとどまらず、日本人の主食である米そのものを否定する方向へとエスカレートしていったという。

たとえば当時の朝日新聞「天声人語」には、「近年ようやくパンや麺類が浸透しかけたのに、豊作の知らせに乗じて白米食に後戻りするようでは、豊作も喜ばしいとは言い切れなくなる」といった趣旨の内容が掲載されたというのだから驚かされる。

令和の米騒動を機に、あらためて米の歴史や背景に目を向けてみてはどうだろうか。知れば知るほど、日々のごはんがより美味しく、かけがえのないものに感じられるはずである。

はじめに:日本の米農業の現状 日本の米農業は長い歴史と伝統を持ち、国民の主食を支える重要な産業です。しかし、近年は農業従事者の高齢化や後継者不足、国際競争の激化など、様々な課題に直面しています。一方で、高品質な日本米への国内外の需要[…]