- 国の経済力は戦争遂行能力に直結しており、戦争に勝つためには豊かで活発な消費経済の存在が不可欠である。

- 戦争や経済には、各国の関係性や地理的特徴が密接に結びついている。だからこそ、各国の政治指導者や軍関係者たちは熱心に地政学を学んでいる。

- IT技術の発達により、軍隊のオペレーションや物資の調達、お金の流れが変化している。新しいテクノロジーと金融システムの両者を制覇できた国が、次世代の覇権国家となるだろう。

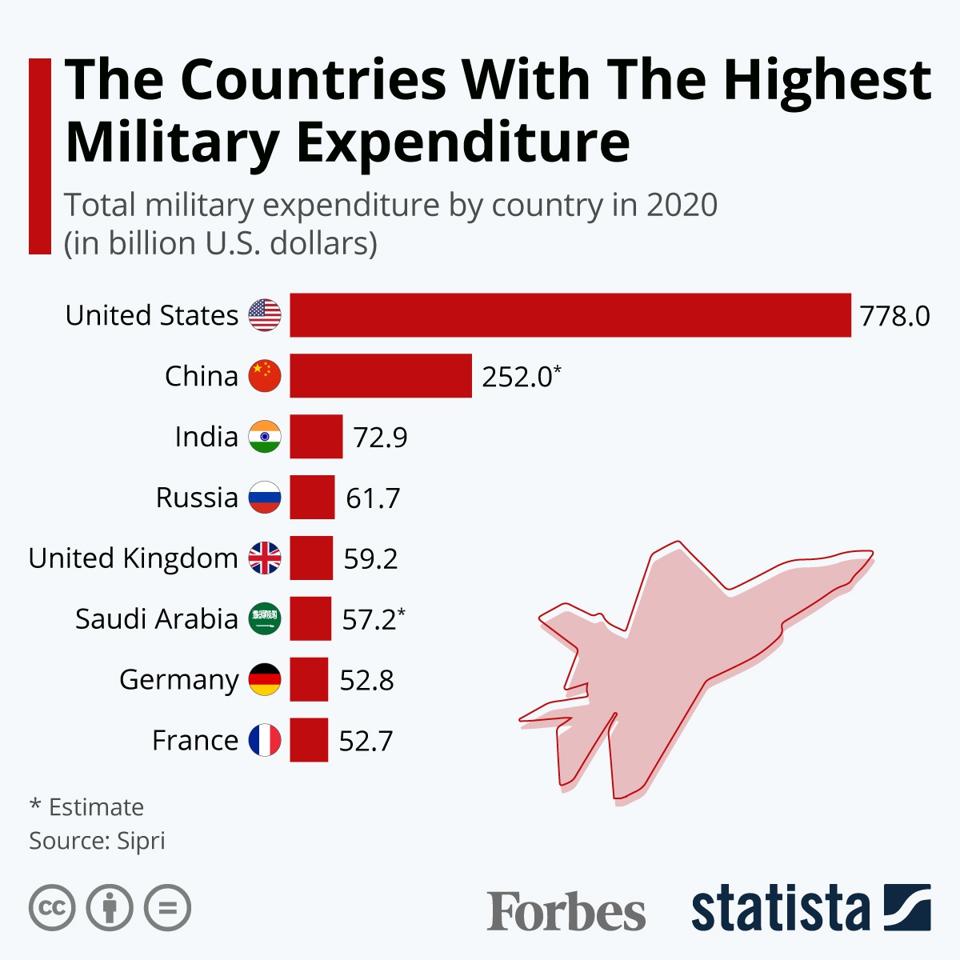

戦争と経済:軍事支出の国際比較と経済的影響

軍事費とGDPの関係性:国家安全保障の経済的側面

戦争と経済の関係は複雑かつ多面的です。国家の安全保障を確保するための軍事支出は、経済的資源の配分において重要な政策決定事項となります。軍事費がGDPに占める割合は、国家がどの程度の経済的資源を防衛に割り当てているかを示す重要な指標です。

主要国の軍事支出とその経済的位置づけ

世界各国の軍事支出をGDP比で見ると、国家間で顕著な差異が存在します。アメリカ合衆国は約3.5%という比較的高い比率を維持しており、これは軍事大国としての地位を反映しています。中国は経済規模の拡大とともに軍事費も増加させ、現在はGDPの約2.1%を軍事に投じています。一方、日本やドイツのような第二次世界大戦後に平和主義的な政策を採用してきた国々は、GDPの約1.0%程度にとどまっています。

防衛経済学の専門家たちは、一般的にGDPの1%から3%の範囲が多くの国家にとって適正水準であると指摘しています。この範囲内であれば、必要な防衛能力を維持しつつ、社会保障や教育、インフラ整備など他の重要な公共支出とのバランスをとることができるとされています。

日本の防衛費の特異性:長期停滞の背景

特に注目すべきは日本の防衛費の推移です。東アジア地域において中国をはじめとする多くの国が軍事支出を年々増加させる傾向にある一方で、日本の防衛費は過去約20年間にわたってほとんど変化していません。この特異的な停滞には主に二つの要因が関係しています。

第一に、日本政府は長期にわたって防衛費にGDP比1%という事実上の上限を設定する政策を維持してきました。この「防衛費GDP1%枠」は法的拘束力はないものの、政治的慣行として定着し、日本の安全保障政策における重要な制約条件となってきました。この政策は日本国憲法第9条の平和主義精神に基づくものであり、また過去の軍国主義への反省から生まれた政治的コンセンサスを反映しています。

第二に、日本経済自体が「失われた30年」と呼ばれる長期停滞を経験してきたことがあります。名目GDPがほとんど成長していない状況では、GDPの一定割合として設定されている防衛費も自ずと増加しにくくなります。経済成長の欠如は、日本の防衛費が絶対額においても大きく増加しなかった構造的要因となっています。

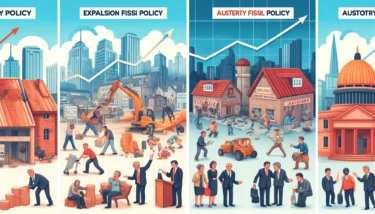

軍事支出の経済的意義:防衛と経済発展のジレンマ

軍事支出の適正水準を考える上では、安全保障上の必要性と経済発展のバランスが重要です。過度に高い軍事支出は民生部門への投資を圧迫し、長期的な経済成長を阻害する可能性があります。一方で、不十分な防衛投資は国家安全保障上のリスクを高め、結果として経済活動の基盤となる安定した環境を脅かす恐れもあります。

歴史的に見ると、冷戦期の軍拡競争は関係国の経済に大きな負担をもたらしました。旧ソ連の崩壊には、持続不可能な軍事支出の経済的負担が一因とされています。これは過度の軍事支出が経済発展を阻害する典型的な例といえるでしょう。

現代においては、軍事技術の高度化に伴い、効果的な防衛能力の維持にはより多くの資金が必要となる傾向にあります。高性能兵器システムの開発・導入コストは年々上昇しており、特に先進国においては「より少ない予算でより多くの防衛力を」という課題に直面しています。

変容する安全保障環境と日本の防衛費

近年の国際情勢の変化、特に中国の台頭や北朝鮮の核・ミサイル開発などにより、日本を取り巻く安全保障環境は厳しさを増しています。この変化を受けて、日本政府は2022年に「防衛力の抜本的強化」を決定し、従来のGDP比1%枠を実質的に撤廃する方針を示しました。

この政策転換により、日本の防衛費はGDP比2%程度まで段階的に引き上げられる見通しとなっています。この増額により、ミサイル防衛システムの強化や無人機の導入、サイバー・宇宙分野における能力向上など、従来十分な投資が行えなかった分野での機能強化が期待されています。

しかし、防衛費増額の財源確保は大きな課題です。日本の厳しい財政状況のもとで、増大する社会保障費との兼ね合いをどう図るかは難しい政策判断を要します。国債発行による財源調達は将来世代への負担先送りとなるリスクがあり、税収増や支出の効率化を含めた包括的なアプローチが求められています。

平和の経済学:予防的投資としての防衛費

軍事費を単純なコストとしてではなく、「平和の配当」を生み出すための投資として捉える視点も重要です。適切な防衛力は紛争を未然に防ぎ、平和的な経済活動の継続を可能にします。この観点からは、防衛費は国際的な安定を維持するための「保険料」として理解することもできます。

歴史的に見れば、実際の戦争のコストは、平時における防衛費の比ではありません。第一次世界大戦、第二次世界大戦、そして現代の様々な紛争は、関係国に莫大な人的・物的損失をもたらしました。特に近年のウクライナ紛争は、戦争の経済的・社会的コストの大きさを改めて認識させる事例となっています。

バランスの取れた安全保障投資の必要性

戦争と経済の関係を考える上で、軍事費のGDP比は重要な指標ですが、それだけで防衛政策の適切さを判断することはできません。地政学的環境、同盟関係、軍事技術の効率性など、多角的な要素を考慮する必要があります。

日本を含む多くの国々は、厳しい財政制約の中で防衛力の維持・強化と経済発展のバランスをいかに取るかという課題に直面しています。この課題に対応するためには、限られた資源の効率的活用と優先順位の明確化が不可欠です。

最終的には、軍事費を含む国家の資源配分は、国民の総意に基づく政治的選択の問題です。透明性の高い議論と説明責任を伴った政策決定プロセスを通じて、各国は自らの安全保障環境に適した防衛投資のあり方を模索していくことになるでしょう。

有事の際の軍事費

戦時経済の膨大なコスト

戦争の経済的側面を理解する上で、平時と戦時の軍事支出の差異を認識することが重要です。平和時の軍事費がGDPの数パーセントであるのに対し、大規模な戦争が発生すると、その経済的負担は驚異的な規模に膨れ上がります。

歴史的事例を見ると、この差は明白です。日本の場合、日清戦争(1894-1895年)では軍事費はGDPの約17%(0.17倍)でした。これは大きな負担でしたが、まだ国家経済の許容範囲内でした。日露戦争(1904-1905年)になるとその負担は60%(0.6倍)に跳ね上がり、国家財政に深刻な圧力をかけました。

しかし、太平洋戦争(1941-1945年)は経済的観点から見ると全く別次元の戦争でした。軍事費はGDPの約880%(8.8倍)という天文学的な数字に達しました。これは日本の経済基盤を完全に超えた規模であり、通常の税収や借入れでは到底まかなえないものでした。この巨額の戦費調達のために、日本政府は日本銀行による国債の直接引き受け(事実上のマネタイゼーション)に大きく依存しました。これは通貨供給量を急増させ、戦後のハイパーインフレーションの一因となりました。

軍事費負担の国際比較

対照的に、米国の第二次世界大戦における戦費総額はGDPの320%(3.2倍)でした。これも非常に大きな負担ではありましたが、日本の負担と比較すると相対的には軽微だったことがわかります。この違いは両国の経済規模と産業基盤の差を反映しています。米国は当時、世界最大の経済大国であり、その産業力は戦時需要に対応できる柔軟性と拡張性を持っていました。

米国のその後の主要な戦争に目を向けると、戦費負担はさらに低下しています。朝鮮戦争、ベトナム戦争、湾岸戦争、イラク戦争といった大規模な軍事作戦においても、米国の戦費はGDP比15%以内に収まっています。これは、米国経済の巨大さと、特定の地域に限定された戦争であったことを反映しています。

経済的観点から分析すると、これらの戦争は米国経済全体に対して比較的限定的な影響しか与えませんでした。ただし、この「限定的な影響」という表現は純粋に経済統計上の話であり、人的損失や戦場となった地域の破壊、長期的な地政学的影響などの他の側面を軽視するものではありません。

現代の軍事支出の内訳

現代の軍事予算がどのように使われているかを理解することも重要です。2014年の米国の軍事費を例にとると、最大の支出項目は軍事作戦費(34%)です。これには燃料、弾薬、維持管理費などの実際の軍事活動に必要な経費が含まれます。

次に大きいのは人件費で全体の23%を占めています。これには軍人の給与、手当、退職金、医療費などが含まれます。興味深いことに、この割合は過去に比べて低下傾向にあります。これは現代戦争が以前よりも人員集約的ではなくなっていることを示しています。

装備品調達費は16%を占め、研究開発費は11%です。軍事技術のハイテク化に伴い、これらの割合は上昇傾向にあります。最先端の戦闘機、ミサイルシステム、サイバー防衛能力などの開発と調達には、膨大な費用がかかるためです。

この内訳は、現代の軍事力が単なる「兵士の数」ではなく、技術的優位性とその運用能力に大きく依存していることを示しています。高度な装備を持ち、それを効果的に運用できる軍隊は、より大きな戦力を発揮できるのです。

戦争とマクロ経済の密接な関係

GDPの構成要素を見ると、一国の経済力と軍事力の関係がより明確になります。GDP(国内総生産)は主に個人消費、設備投資、政府支出によって構成されています。

個人消費はGDPの中で最も大きな割合を占めており、多くの先進国では60%以上に達します。この事実は、強靭な経済基盤を持つためには、活発な消費経済が不可欠であることを示しています。戦時においても、この消費による経済の活力が、軍需生産への迅速な転換を可能にする基礎となります。

設備投資もまた重要な要素です。設備投資は現在のGDPに貢献するだけでなく、将来のGDP成長の源泉でもあります。新たな工場や設備、インフラへの投資は、将来の生産能力を高め、経済の持続的成長を支えます。戦時には、この投資能力が軍需産業への迅速な転換を可能にします。

このように見ると、強力な軍事力の維持には、実は豊かな消費経済と活発な投資活動が不可欠であるという、一見逆説的な結論に達します。経済力なくして軍事力なし、という古典的な格言は、現代においても依然として有効なのです。

持続可能な経済と軍事のバランス

歴史は、経済力を超えた軍事的野心が国家の崩壊をもたらす可能性があることを繰り返し示してきました。太平洋戦争における日本のケースは、その典型的な例です。GDPの8.8倍という戦費は単に持続不可能であっただけでなく、国家経済の根幹を破壊するものでした。

一方で、バランスの取れた経済・軍事政策は、国家の安全と繁栄の両方を支えることができます。消費と投資のバランスがとれた経済は、必要に応じて国防に資源を振り向ける能力を持ちつつ、平時における国民の生活水準の向上も実現できます。

現代の政策立案者にとっての課題は、国家安全保障のニーズと経済発展のバランスをいかに取るかということです。過度の軍事支出は民間部門の成長を阻害する一方、不十分な防衛投資は安全保障上のリスクを高めます。

最適なバランスは国ごと、時代ごとに異なりますが、経済の基礎的な強さが最終的には国家の安全保障にとって最も重要な資産の一つであることは、歴史が教えてくれる普遍的な教訓であると言えるでしょう。

「虚構」、つまり架空の事物を語る力を得たことで、人類は大規模な協力体制を構築し、急速に変化する環境へ適応できるようになった。これが「認知革命」である。 これまで「農業革命」は人類にとって肯定的な出来事とされてきた。しかし、[…]

「科学革命」は、人間が自らの無知を認め、観察と数学を中心に置き、新しい力を獲得しようとして生まれた運動である。 人類が「進歩」を信じはじめたのは、科学による発見が私たちに新しい力をもたらすとわかったからだ。 近代ヨー[…]

戦争がGDPや金融市場に与える影響

戦争の経済学:財政負担、通貨価値と株式市場への影響

戦争がもたらす経済的影響は多面的かつ複雑です。特に戦費調達方法は、経済全体のバランスを根本から変える可能性があります。戦時経済と株式市場の関係を考察することで、国家の経済力と戦争の相互作用についての理解を深めていきましょう。

戦争による財政負担のメカニズム

戦争が発生すると、政府支出がGDPに占める割合は急激に増加します。この巨額の戦費を調達する主な方法は、多くの場合、国債発行です。このプロセスは一見すると単純ですが、実際には経済全体に連鎖的な影響をもたらします。

国債発行による金利上昇効果

大量の国債が市場に供給されると、資金の需要が増大するため、金利は上昇傾向を示します。これは経済学では「クラウディングアウト効果」と呼ばれる現象につながります。簡単に言えば、政府が民間部門と資金を奪い合う状態が生まれるのです。

金利の上昇は企業の設備投資コストを引き上げるため、多くの投資計画が採算割れとなり実行されなくなります。これは将来の生産能力の拡大を妨げ、中長期的な経済成長を抑制します。特に戦時中は軍需産業を除く多くの産業が投資を控えるため、戦後の経済再建がより困難になることもあります。

中央銀行による国債引受とインフレーション

財政負担があまりに大きく、通常の市場メカニズムでは戦費を調達できない場合、政府は中央銀行に国債の直接引受を要請することがあります。これは事実上、「お金を刷る」ことに等しい政策です。

このような資金調達方法は、市中に大量のマネーを供給することになるため、通貨の価値下落とインフレーションを引き起こします。物理学に例えるなら、「経済という系の中のお金の総量が急に増えれば、各お金の単位あたりの価値は低下する」という原理です。

インフレーションは経済の様々な側面に影響を与えます。固定収入者の実質所得は目減りし、貯蓄の価値は下落します。また、価格メカニズムの歪みにより資源配分の非効率性が生じ、さらなる経済混乱につながることもあります。

株価:将来経済の期待値をめぐる集合知

株式市場は単なる金融商品の取引場ではなく、将来の経済状況に関する膨大な情報と予想が集約される場でもあります。この観点から、株価の動向を理解することは、戦争の経済的影響を読み解く上で極めて重要です。

株価の本質的な意味

株価が形成される理論的な基礎は、将来のキャッシュフローの現在価値です。つまり、株価とは企業が将来生み出すであろう利益の流れを、現時点の価値に割り引いたものと考えられます。

一国の株式市場全体では、その国の経済が将来生み出す価値に対する期待が集約されています。投資家たちは様々な情報を分析し、企業の将来業績を予測します。そして、その集合知が株価という形で表現されるのです。

このメカニズムを理解すると、戦争の発生は投資家による「この国の将来の経済的価値はどう変化するか」という予想の大幅な修正を促すイベントだと言えます。戦争によって経済構造が変化し、産業バランスが変わり、将来の収益見通しが根本から書き換えられるためです。

歴史的事例:太平洋戦争と株式市場

太平洋戦争期の日本株式市場は、戦時経済の極端な例を示しています。この時期、日本政府は株価の暴落を防ぐため、無制限の資金を投入して株式を買い支えました。

この施策の背景には、株価暴落が国民の士気に与える悪影響を避けたいという政治的意図がありました。しかし経済的には、これは根本的な問題の先送りに過ぎませんでした。

政府による株価維持策は、形式的には株式市場を機能させているように見せかけましたが、実質的には市場機能が完全に停止した状態でした。価格発見機能という市場の本来の役割が失われ、株価は経済の実態を反映しない「政策価格」となっていました。

戦後のインフレーションと経済混乱

このような人為的な市場操作の代償は計り知れませんでした。戦争中に抑え込まれていた経済的歪みは、終戦後に一気に表面化します。日本は戦後、準ハイパーインフレーションに見舞われました。

1945年から1949年にかけて、物価は約70倍にも上昇したと言われています。これは、戦時中に日銀が大量の国債を引き受けて市中にマネーを供給したことの帰結でした。インフレによって、多くの国民の資産は目減りし、経済的混乱が広がりました。

政府はこの状況に対処するため、1946年に新円切替を実施するなど、強硬な金融政策で一時的に物価上昇を抑え込みました。しかし、その後も「復興インフレ」が発生するなど、経済の安定化には長い時間がかかりました。

さらに、1949年に実施されたドッジラインによる厳しい緊縮財政は、インフレを収束させる一方で、深刻な不況をもたらしました。これは「安定恐慌」とも呼ばれ、多くの企業が倒産し、失業率が上昇しました。

朝鮮戦争特需と日本経済の復興

日本経済が真の意味で回復の軌道に乗ったのは、1950年に勃発した朝鮮戦争による特需がきっかけでした。皮肉なことに、近隣で発生した別の戦争が、日本経済を立ち直らせる原動力となったのです。

朝鮮戦争中、アメリカ軍は日本を後方支援基地として活用しました。1951年から1953年の3年間で、アメリカ軍から日本企業へ10億ドルを超える注文が発注されました。この額は当時の日本のGDPと比較しても極めて大きな金額でした。

この特需は日本経済に様々な恩恵をもたらしました

朝鮮特需を契機に、日本経済は「高度経済成長」の基盤を整えることができました。これは「戦争の経済効果」という観点から見れば極めて特殊な事例ですが、経済的に見れば、他国の戦争による需要が日本の産業を活性化させたという事実は否定できません。

戦争の経済学から学ぶ教訓

歴史的事例から、戦争と経済の関係について、いくつかの重要な教訓を引き出すことができます

これらの教訓は、戦争という極限状況だけでなく、大規模な経済危機や自然災害からの復興過程にも適用できる普遍的な知見を含んでいます。経済システムの復元力(レジリエンス)を高めるためには、短期的な対症療法ではなく、経済の基本的なメカニズムを尊重した政策が求められるのです。

経済と戦争の関係性を理解することは、「繁栄」と「安全」という国家の二大目標のバランスをどう取るべきかという、今日においても極めて重要な課題への洞察を与えてくれます。

地政学を理解すれば世界の動きが見えてくる

地政学とは

地政学とは、地理的な位置関係が国際関係や各国の勢力バランスにどのような影響を与えるのかを考察する学問です。政治指導者や軍事関係者の間では広く知られ、戦略的な意思決定にも大きな影響を与えています。

この分野の代表的な理論を提唱したのが、ハルフォード・マッキンダーです。彼はユーラシア大陸の中心部、具体的には中国西部(チベットなど)、モンゴル、アフガニスタン、ロシア南部、東欧の一部に至る広大な地域を「ハートランド(心臓地帯)」と名付け、特別な戦略的価値を持つと考えました。この地域の特徴は、主要な海洋へ直接つながる大河がなく、太平洋やインド洋、地中海といった重要な貿易ルートから孤立している点です。そのため、外部からの干渉を受けにくく、独自の勢力圏を形成しやすいとされます。

シーパワーとランドパワーの対立

地政学においてもう一つ重要な概念が、「シーパワー(海洋国家)」と「ランドパワー(大陸国家)」の対立です。

- シーパワー(海洋国家):強力な海軍を持ち、海上輸送を活用して経済や貿易を発展させる国々のことを指します。代表的な例として、イギリスやアメリカが挙げられます。これらの国々は地理的に周囲を海に囲まれ、防衛面での優位性を持つ一方、海上交易を活発に行うことで国力を拡大してきました。

- ランドパワー(大陸国家):陸軍を中心とした軍事力を持ち、陸路での交通や領土防衛を重視する国々を指します。ロシアが典型例であり、国境を接する多くの国々と複雑な関係を持つため、領土の保全を最優先とします。その結果、シーパワーの国々と比べて貿易や経済活動には慎重になりがちです。

このシーパワーとランドパワーは、地理的条件の違いによって利害が対立しやすく、歴史的にも衝突を繰り返してきました。

ハートランドとリムランド—紛争が起こりやすい地域

ハートランドの周辺には、「リムランド」と呼ばれる三日月型の地域が広がっています。これはシーパワーとランドパワーが直接ぶつかる緩衝地帯であり、しばしば国際的な対立の火種となります。代表的な例として、朝鮮半島やアフガニスタンが挙げられ、これらの地域では歴史的に戦争や紛争が繰り返されてきました。

地政学的な視点から見ると、国際関係は単なる外交政策だけでなく、地理的条件によっても大きく左右されることが分かります。この理論を理解することで、現在の世界情勢や各国の戦略的な動きをより深く読み解くことができるでしょう。

テクノロジーの進化が地政学に与える影響

地理的な条件は時代を超えて変わることはありません。しかし、テクノロジーの発展によって、その地理的要因が持つ意味は大きく変わり得ます。

現代においては、インターネットの発達により、国境を越えた情報や経済活動がかつてないほど活発になっています。FacebookやLINEといったSNSは、国家の影響を受けずに情報を流通させる手段となり、ビットコインなどの仮想通貨は、従来の金融システムに依存しない経済圏を形成しつつあります。こうした情報インフラや金融システムを掌握することは、従来の軍事的・地理的支配とは異なる形で、国際社会における優位性を確立する手段となり得ます。

米国の地政学的戦略とその変化

米国の経済・外交政策は、地政学的な視点に基づいて決定されてきました。その一例として、中東の石油確保が挙げられます。米国は長年にわたり、中東のエネルギー資源を安定的に確保するために関与してきました。しかし、近年のシェール革命などにより、米国はエネルギーの自給が可能になる見通しが立っています。これにより、中東への関与を縮小し、新たな地政学的戦略へとシフトする可能性が高まっています。

中国の台頭と米中関係の行方

一方、かつてはランドパワー(大陸国家)としての性質が強かった中国は、近年の経済成長により、シーパワー(海洋国家)としての側面を強めつつあります。その表れとして、東シナ海や南シナ海における海洋覇権への執着が顕著になっています。

これに対し、米国の基本戦略は「ユーラシア大陸の安定」が確保されることにあります。そのため、対立よりも中国との協調を選択する可能性は十分に考えられます。仮に米中両国がアジア太平洋地域の安全保障に関して一定の合意に達した場合、日米安全保障条約の意義が薄れ、日本周辺の安全保障が中国に委ねられる事態も否定できません。

こうした地政学的な変化は、単なる軍事や経済の問題にとどまらず、各国の外交戦略や地域のパワーバランスに大きな影響を与えることになります。

脱炭素についての議論がますます活発化していますが、その裏には意外な事実が隠されています。本記事では、脱炭素ビジネスの実態や利権争いについて探っていきます。脱炭素ビジネスの怪しい実態とは環境問題への意識の高まりと共に、脱炭素ビジネスが急速に[…]

戦争が起きたとき、ビジネスはどうなるか

米国と日本の軍需企業の違いと株価の動向

米国の主要な軍需企業には、ロッキード・マーチン、ボーイング、レイセオンなどがあり、これらの企業は軍需部門に特化しているのが特徴です。戦争が本格化すると、こうした軍需企業の株価は大きく変動します。歴史を振り返ると、戦争前や開戦直後には期待感から株価が上昇し、実際に戦争特需が発生すると上昇の勢いが鈍る傾向があります。

一方、日本の軍需企業は、三菱グループなど旧財閥系の総合企業が中心であり、軍需部門の売上は全体の一部に過ぎません。むしろ民間向けの事業が圧倒的に大きな割合を占めています。そのため、日本の軍需企業の株価は、米国の軍需企業とは異なり、日本の防衛予算の動向や地政学的リスクよりも、戦争による全体的な経済状況の変化を反映する傾向があります。

太平洋戦争と戦時統制経済の影響

日本では太平洋戦争中、軍需企業の事業を優先するために「戦時統制経済」が導入されました。これにより、特定の企業に利益が集中し、経済全体のバランスが大きく歪められる結果となりました。

さらに、1938年に成立した「国家総動員法」によって経済統制は一層強化され、政府は株価の暴落を防ぐために株式市場を支える必要に迫られました。

加えて、「軍需会社法」の施行により、政府は指定した軍需企業に優先的に資金を供給し、前渡し金制度などを適用しました。しかし、戦況が悪化するにつれて物資の不足が深刻化し、企業は資金を受け取っても必要な製品を納品できないという状況に陥りました。

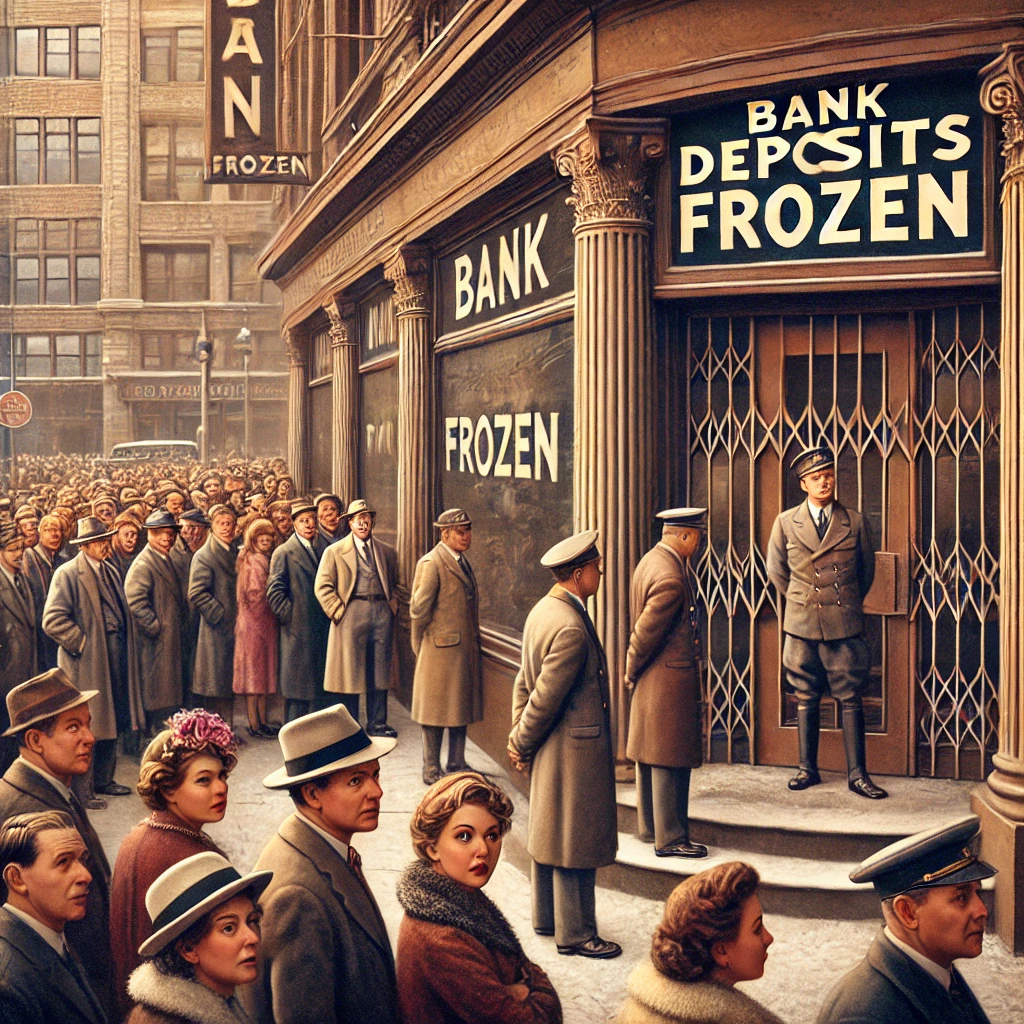

戦後インフレ対策としての預金封鎖と財産税

無謀な戦争遂行の結果、日本は戦後深刻なインフレに直面しました。このインフレを抑え、財政の立て直しを図るために実施されたのが「預金封鎖」と「財産税の課税」です。

政府は「日本銀行券預入令」を施行し、国民のすべての現金を銀行に強制的に預けさせた上で、預金を封鎖。その後、封鎖された預金に対して一律約25%、高額預金者には最大90%もの重い税金を課しました。これにより、多くの国民が財産を失うこととなりました。

一方で、政府はこの強制的な課税によって巨額の税収を確保し、戦時中に膨れ上がった国の借金を返済。結果として、財政の再建に成功しました。

これからの戦争の勝敗はITで決まる

IT革命がもたらす戦争と地政学の変化

現代世界は大きな転換点を迎えており、その変化はIT技術を軸に水面下で進行しています。ドローンや3Dプリンタといった先端技術が戦争と経済に与える影響はますます深まり、戦闘が始まる前に勝敗がほぼ決まるという現実が、戦争の抑止要因の一つとなっています。

さらに、ITを活用した情報収集やデータ分析の進化により、中央集権的な指揮体系よりも、現場の迅速な判断を重視するオペレーションの方が有利になる傾向が強まっています。この流れは、人工知能(AI)の発展によってさらに加速していくでしょう。

技術の進化は軍事戦略の概念を大きく変えつつあり、今後は物資の調達や資金の流れにも大きな変化が訪れると考えられます。それに伴い、地政学的な理解も新たな視点での修正が求められるかもしれません。

グローバルにならなければ戦争には勝てない

高度に情報技術が進化した現代社会においては、軍事技術と民間技術の境界がほとんど意味をなさなくなってきている。グローバルな資本の流動化や企業合併・買収(M&A)が一般的になった市場では、情報は自由に交換され、極秘情報を完全に独占することはもはや現実的に不可能となる。このような状況では、単純な「敵対」や「味方」といった二元的な思考では対応できなくなり、最終的にはより多くの資源、資金、情報を手に入れた国が優位に立つことになる。

そして、最終的に次世代の世界秩序を支配するのは、新しいテクノロジーと高度な金融システムの両方を掌握した国々であり、その国こそが次の覇権を握ることになるだろう。

まとめ

過去の事例を振り返ると、現代の高度な情報技術が進化した社会において、軍事技術と民間技術の境界がほぼ無意味になりつつある。グローバルな資本の流動化や企業合併・買収(M&A)が一般化した市場では、情報は自由に交換され、機密情報の完全な独占はもはや現実的ではなくなった。このような環境では、単純に「敵」や「味方」といった二分法的な思考では対応できず、最終的に、より多くの資源、資金、情報を集めた国が優位を築くこととなる。

最終的には、次世代の覇権を握るのは、先進的なテクノロジーと強力な金融システムの両方を掌握した国々であり、その国が世界秩序を支配することになるだろう。

ロシアの大規模なウクライナ侵攻が始まり、ウクライナは大混乱し、首都のキエフも空爆を受けています。 今回は、平和だった頃のウクライナの首都キエフを訪れた時の記録と共に回想したいと思います。 201[…]